Asunaro chopsticks are considered lucky and are part of Japanese culture that connects the spirit of wood

Updated by Tomoko Ogura on August 21, 2025, 8:03 PM JST

Tomoko OGURA

Total Food Corporation / Japan Chopstick Culture Association

(Representative Director of Total Food, Inc., comprehensive food consultant / Outside director of two companies listed on the Tokyo Stock Exchange / Concurrent lecturer at Asia University, Toyo University, and Tokyo Seitoku University / President of Shoku Kijuku / President of Japan Chopstick Culture Association, etc. / After working for Toyota Motor Corporation's Public Relations Department, he became director of international conferences and studied abroad before assuming his current position. After working for Toyota Motor Corporation's Public Relations Department, he worked as a director of an international conference and studied abroad before assuming his current position. With "food and mind" as his main focus, he is well versed in all areas of food, from trends (analysis and development) to food culture, manners, nutrition, health management, food environment and mental health, and has a wide range of specialties. He has written academic papers on "chopstick culture and rituals," "Japanese chopsticks and peculiarities," and "waribashi and the food service industry," and has authored and supervised numerous books on chopsticks. He is said to be the only researcher of Japanese chopstick culture in the world.Total Food official website Japan Chopstick Culture Association website

Previous ColumnIn the "Chopsticks in Japan" section, we told you that Japanese chopsticks were not originally "tools for carrying our food," that they are made of wood, and why festive chopsticks used for New Year's and wedding ceremonies are made of willow wood. Overseas, in Korea, metal is used, and in China, there are ceramic chopsticks. Today, Japan also uses a variety of materials such as plastic, but wood chopsticks are still alive and well. In addition to willow wood, many other types of wood are used. Not only are the types of chopsticks easy to obtain in the region or easy to use, but they are also used to express wishes and good luck. There are many stories of such spirituality not only in chopsticks but also in matters related to "food," which I think is very Japanese.

Among the types of wood used for chopsticks in Japan today, maras is often seen. It may not have been used in Japan in the past because of its origin in hot countries such as Papua New Guinea, but today it is often used for chopsticks because of its excellent durability and reasonable price range.

Tetsuboku (鉄木) is one of the generic names for a species of tree called karaki (唐木), which means ironwood (鉄刀木). It was imported from the tropical regions of Southeast Asia and came to Japan via China (Tang Dynasty). Chopsticks made of ironwood give the impression of being extremely convenient. The dense density of the material makes them firm, very hard, strong, and resistant to corrosion. For this reason, they are often used for men and are also called "husband's chopsticks. They are non-slip and easy to eat with, but women with small hands may find the chopstick heads a little heavier.

One of my personal favorite materials is ebony and rosewood. Both have a good color and luster, and they feel comfortable in the hand. I think they are also useful materials for gifts because they have a sense of luxury. I have read that ebony chopsticks also have the meaning of a family's mainstay.

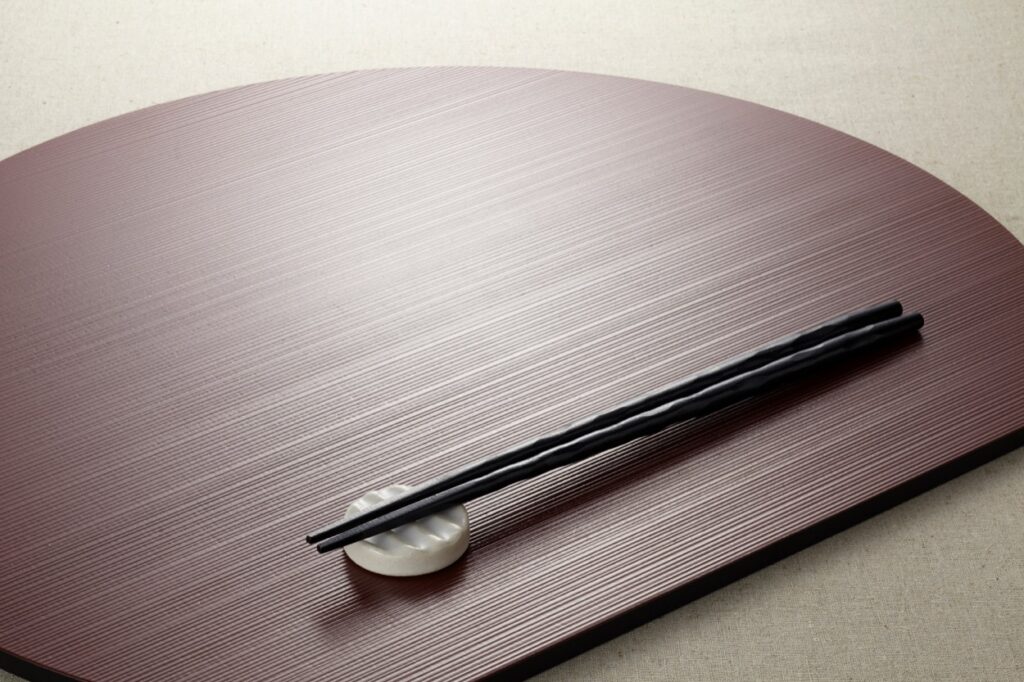

Other materials suitable for chopsticks include chestnut, zelkova, beech, and asunaro. Asunaro has a nice glossy color and smooth texture. Its color is bright and fresh. Asunaro chopsticks are made with the words "Asu (tomorrow), let's become 00 (zero)," with the word "00" being the target word to bring good luck. Compared to other materials, chopsticks are less slippery when held in the hand, so many people buy chopsticks to pray for success in school or for the fulfillment of their wishes.

Japanese cedar and Japanese cypress have been used for chopsticks in Japan since ancient times because they are endemic to Japan. Disposable chopsticks made of Yoshino cedar have traditionally been made in Yoshino, Nara Prefecture. Japanese cypress is durable, water-resistant, and insect-resistant, making it a high-end disposable chopstick. They have a unique aroma and are gentle to the touch. Both cedar and cypress are evergreen trees and grow straight, so it seems very Japanese to hold them in one's hands in the hope of good health.

Chopsticks made of Japanese boxwood, which has long been used for combs, are also very nice, although they are seldom sold. The more you use them, the more they become shiny and develop a good flavor, which I think is one of the advantages of wood chopsticks.

It seems that our ancestors had a custom of burying used chopsticks in the ground, and remains of chopsticks have been excavated from the site of the Heijo-kyo Capital. Chopsticks were made from wood, used to eat food to sustain life, and then the chopsticks were returned to the soil. The chopsticks eventually become soil that protects the life of the tree, the tree grows, and the chopsticks become chopsticks again. The tree grows and becomes chopsticks again, and then we eat and connect our lives with it. I believe that there is a long-lasting cycle of reincarnation between chopsticks, trees, and us. Chopsticks in Japan are more than just a tool for the dining table. (Tomoko Ogura, Representative Director of Total Food Corporation and President of the Japan Chopstick Culture Association)