Updated by 『森林循環経済』編集部 on April 12, 2025, 8:51 PM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

京都府福知山市は3月26日、福知山地方森林組合、伊東木材と「循環型森林整備の推進に関する協定」を締結した。これは京都府内で初めての官民連携による取り組みとなる。利用期を迎えた市内の人工林を対象に、「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環サイクルの確立を目指す。

国内の多くの人工林が利用期を迎える中、林業の担い手不足や採算性の問題から適切な森林管理が課題となっている。こうした状況に対し、福知山市は行政、森林組合、民間企業の三者連携体制を構築した。

この協定では、福知山市が政策的な枠組みを提供し、福知山地方森林組合が持つ植林・育林・伐採の専門技術と森林管理のノウハウ、伊東木材が持つ木材加工・流通の知見と特殊伐採及び建築分野における専門性を組み合わせる。それぞれの役割を明確に分担し、人工林の「伐採・利用・植林・育成」サイクルを地域内で効率的に機能させることを狙う。

福知山地方森林組合と伊東木材は、地域に根ざして長年にわたり林業に携わってきた。こうした地域固有の知見と技術を行政施策と結びつけ、より実効性のある森林整備が期待される。

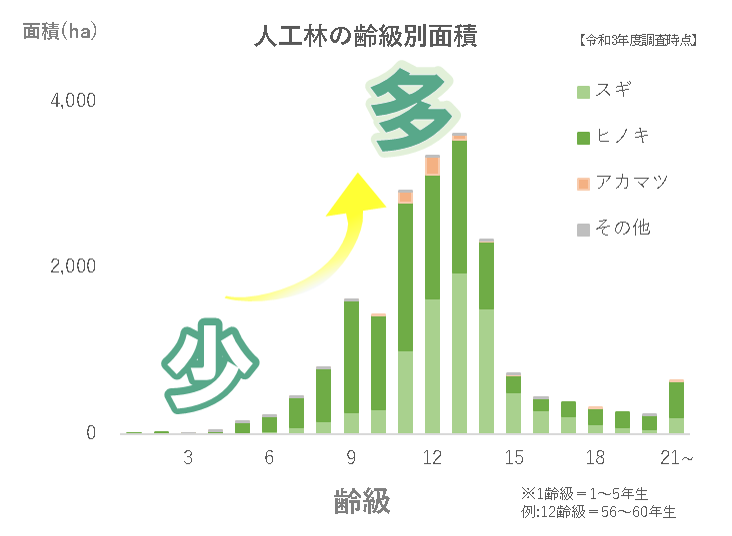

福知山市は、森林面積が市域の約75%を占め、戦後植林された人工林であるスギやヒノキなどの樹齢は、51~70年生に集中している。これは全国的にも見られる傾向であり、戦後拡大造林(50~70年前)に植えられたスギ・ヒノキが成熟して伐採できる状態にある一方、近年30年ほどは木材価格の低迷や植林費用の負担から、若い森林が極端に少ない状況に陥っている。

現在、利用期(育成された林木を伐採・収穫する時期)を迎えた森林では、適切な伐採と更新が行われなければ、荒廃や生態系への悪影響が懸念される。限られた市の財源や林業従事者の減少といった課題に対応するため、持続可能な森林管理体制の構築が急務となっていた。

福知山市は官民連携スキームを通じ、気候変動対策、地域経済の活性化、森林文化の継承といった多面的な課題解決を目指す。

今回の取り組みは、森林資源の適切な管理と利用を促進し、林業の活性化に寄与する可能性を持つ。また、手入れの行き届いた森林は国土保全や水源涵養といった公益機能の維持にも寄与し、循環型整備によるCO2吸収機能の向上、土砂災害リスクの低減、生物多様性の保全にも貢献することが期待されている。

単なる行政主導ではなく、地元林業事業者と行政が対等な立場で連携する点にこの取り組みの特色がある。植林から育林、伐採までの実務ノウハウを持つ地元事業者の力を最大限に生かしながら、地域資源を地域内で循環させる持続可能な森林経営モデルの構築を目指す。

福知山市における今回の協定締結は、利用期を迎えた人工林の管理と活用に関する一つのモデルケースとなる可能性がある。行政と地域事業者が一体となって森林資源の循環利用を進めるこの動きは、他地域での森林政策にも参考になるだろう。