A masterful book discussing regional deforestation and the historical context

Updated by 長澤 光太郎 on May 06, 2025, 9:59 AM JST

Kotaro NAGASAWA

(一社)プラチナ構想ネットワーク

1958年東京生まれ。(株)三菱総合研究所でインフラストラクチャー、社会保障等の調査研究に従事。入社から数年間、治山治水のプロジェクトに携わり、当時の多くの河川系有識者から国土を100年、1000年単位で考える姿勢を仕込まれる。現在は三菱総合研究所顧問。学校法人十文字学園監事、東京都市大学非常勤講師を兼ねる。共著書等に「インフラストラクチャー概論」「共領域からの新・戦略」「還暦後の40年」。博士(工学)。

私たちは、森林が乱伐されると山地の保水力が低下して土砂が大量に流下し、天井川を形成したり河口部にある港湾の水深を損なったりすることを学んでいる。だから防災のためにも森林を保全すべきという認識も持っている。一方で、なぜ森林の乱伐が土砂の大量流下につながるのか、またそもそもなぜ森林の乱伐が起きるのかについて突き詰めて考えることは、なかなかないのではなかろうか。

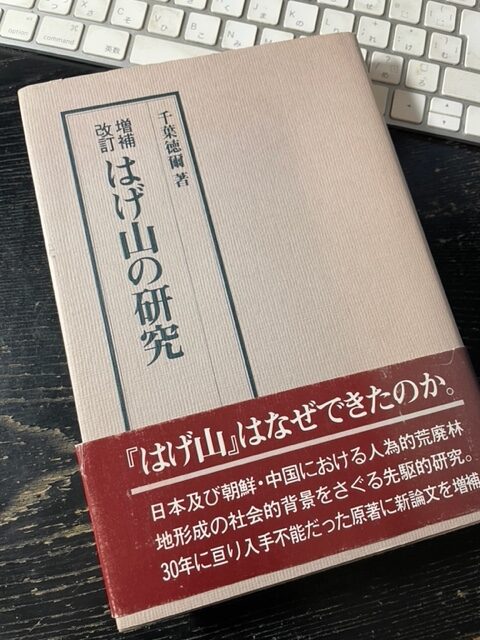

この問題に真正面から取り組んで論文にまとめ、博士号を取得した人が本書の著者である千葉徳爾氏(以下「著者」と記すことあり)だ。それを一般向けにやさしく書き直して出版されたのが『はげ山の研究」(以下「本書」)である。筆者がこの本と出会ったのは昭和58年。たまたま仕事の必要で手にしたのだが、一読して強い感銘を受けた。40数年後の今年、「森林循環経済」のウェブサイトが開設され、コラム執筆の依頼を受けた際に、真っ先に考えたのが、本書の紹介をしてみたいということである。

『はげ山の研究」は大きく二部構成となっていて、第一部では全国を対象にはげ山の分布を示している。それが瀬戸内海沿岸から近畿地方、そして濃尾平野に至る地域に多いこと、それらのはげ山は17世紀後半と19世紀前半に多く出現していること、このような極端な山林荒廃が起こる原因について様々な議論があることを紹介している。著者としては、日本の気候特性から考えてはげ山が自然発生的に生じることはあり得ず、必ず何らかの人為が加わっている可能性が高いという前提で研究を進めたことなどが述べられる。そして、個人所有林よりも入会林がはげ山になりやすいことも資料に基づき指摘している。

第二部では、いくつかの地方を例に取り、それぞれの地域で山林を極端な荒廃状態に至らしめた人為の内容を考察している。以下は第二部からの紹介である。

水害を起こすほどの土砂流出は、普通の樹木伐採ではなかなか起きることではないが、木の根元、つまり樹根まで掘り起こされてしまえば土壌は極めて緩くなり、激しい土砂流出が起きてはげ山ができやすくなることが知られている。

はげ山が多数発生した近世初期には、樹根掘り起こしを禁じる御触書が各地で出ている。ということは、樹根掘り起こしが盛んに行われ、林地荒廃や水害などの原因になっているとの認識が幕府や諸藩にあったのだろう。

樹根の主たる用途は付け木と照明である。松の樹根による照明は光度が強い(非常に明るい)ことで知られている。農民たちの間で、何らかの理由で強い照明が必要となったに違いない。

それは夜業ではないか。著者は幕府が行ったとされる大規模な農村経済調査と、その結果に基づき発された慶安御触書(1649年)の内容に着目する。確かに「朝起をいたし朝草を刈、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をない、俵をあみ、何にてもそれぞれの仕事油断なく仕るべきこと」「男は作をかせき女房はおはたをかせき夕なへを仕、夫婦ともにかせきもうすべし」など、農民の労働強化推進とも読める条文が入っている。

本書は続いて、岡山や金沢の古記録から当時の農家の貧困ぶりを描き出す。そしてその原因を、中世の伝統的身分観念が変化して自給自足の大家族農民が分解され、小規模農家が増加し、しかも急速に商品経済社会に組み込まれていった当時の農村の状況を指摘するのである。実際、1642年に幕府が発した布令は農家にうどん、そば、素麺、切餅、饅頭、豆腐などを控えることを求めており、このような加工食品が広く農村にも普及していたことが知られる。

こうした変化のもとで小規模農家の自給自足型生産は徐々に破綻し、商品購入のための負債が増え、年貢納入も滞るようになった(だから幕府が指導した)。貧農は夜業を余儀なくされ、照明を求めて入会地での樹根の掘り起こしが広がった。それが大規模な林地の崩壊につながったのではないかと本書は指摘する。

岡山県沿岸地域にははげ山が広く分布し、その原因は瀬戸内海地域で盛んだった製塩業が燃料を得るために森林を伐採したことにあるとの通説があった。

著者は、この通説に疑問を抱く。というのは、幕末には製塩事業はほとんど石炭窯になったのに、林地の荒廃は止まらなかった。それどころか、この頃から天井川の河床はますます高まった。はげ山型林地荒廃には、製塩業以外の原因があるのではなかろうか。

こうした仮説を念頭に置き、製塩業における燃料調達の実態を追ったところ、江戸時代すでに大規模産業化していた瀬戸内海地域の製塩業は、燃料たる薪炭の供給を収量不安定な入会林地に求めることをせず、もっぱら契約に基づき私有林から行っていたことが確認された。私有林は管理が行き届き荒廃はしていない。一方ではげ山が全て入会林であることから、この地域のはげ山型山林荒廃の原因を製塩業の燃料伐採に求めることは困難であると記している。

では入会林地の荒廃はどのような理由によって生じたのか。

現在の岡山市周辺に相当する地域は江戸時代の早い時期から薪不足が深刻であり、薪は広島方面や作州(現在の岡山県内陸部)から船で運ばれてきていた。広島発の薪は瀬戸内海沿岸諸地域の製塩業が発展し、高値で売れるようになったことから岡山には入りにくくなった。岡山市内地域での薪は公定価格だったので美作から川舟で運ばれてきた薪も、より有利な買い手を求めて岡山以外に向かった。つまり瀬戸内海沿岸地域全体の製塩業の発展が、沿海住民の家庭用燃料である薪をも奪う状況があったというのである。

貧困な住民は自家用及び販売燃料のために入会林地での燃料採取を行わざるを得ず、これが行きすぎて掠奪的採取と言える状況になり、多くのはげ山が発生する原因となった、というのが本書の記述である。=後編に続く(プラチナ構想ネットワーク理事 長澤光太郎)