If we can build a consensus among the Japanese people that “forests are wonderful,” a “circular forest economy” can be established

Updated by 株式会社トクヤマ on May 21, 2025, 2:37 PM JST

Tokuyama Corporation

株式会社トクヤマは山口県徳山町(現・周南市)にて1918年に創業された総合化学メーカー。現在は化成品(ソーダ・塩カル・クロルアルカリ・塩ビ)、セメント(セメント・資源)、電子先端材料(高純度多結晶シリコン、高純度IPA、シリカ、高純度窒化アルミニウム粉末)、ライフサイエンス(ファインケミカル・微多孔質フィルム・歯科器材・診断)、環境事業(廃棄物再資源化、イオン交換膜など)などが主力事業。公式サイト

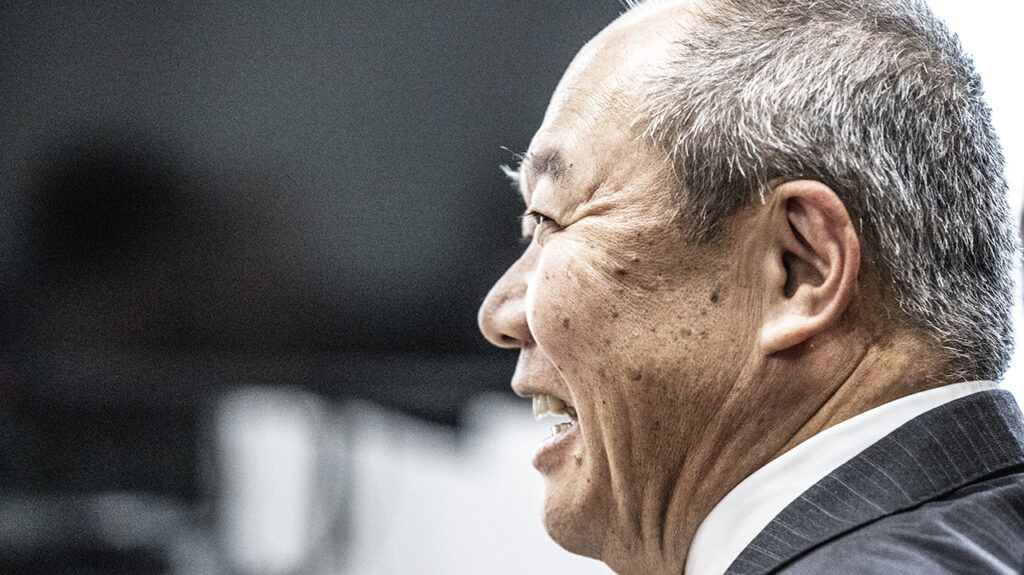

株式会社トクヤマは山口県徳山町(現・周南市)で当時輸入品に依存していたソーダ灰の国産化をめざして1918年に創業。現在は化成品(ソーダ・塩カル・クロルアルカリ・塩ビ)、セメント(セメント・資源)、電子先端材料(高純度多結晶シリコン、高純度IPA、シリカ、高純度窒化アルミニウム粉末)、ライフサイエンス(ファインケミカル・微多孔質フィルム・歯科器材・診断)、環境事業(廃棄物再資源化、イオン交換膜など)などを主力事業する総合化学メーカーに成長。同社代表取締役の横田 浩(よこた・ひろし)氏(2015年代表取締役に就任)に「森林循環経済」にかける想いを聞いた。

我々(トクヤマグループ)は化学企業ですが、化学(Chemical)はエネルギーをすごく使うし、原料は石油だったり、石炭だったり、天然ガスだったり、みんな化石です。そういう産業です。だけれど、この世の中のあらゆるものが化学品なので、この産業がなければ社会が成立しない。バイオマスも天然でできた化学品。化学品を悪のように考え、プラスチックをやめちまえと言う考えはあまりにも乱暴。化石って数億年かけて作られる。木・植物・生物が石油だったり石炭になった。なので「化石になるまで待たなくてもいいじゃない?」というのが我々の基本的な考え方。

もう一つはサステナブルというキーワード。バイオマス全般が生育するスピードと我々が使うスピードがミートすれば、サステナブルになる。 地球上の炭素、具体的にいえば二酸化炭素を吸って成長したものを原料としていろんな形で我々が利用させてもらえる限り、つまり(それが)成長分である限りは、毎年の成長分量だけで済むことになるので、計算上はずっと続けて使えるということになる。勘違いしている人が多いけれど、石油も石炭もみんなバイオマス。

化石を使いたければ数億年待てばいいだけの話。けれどそれだと時間軸が合わない。地球上にある炭素を植物が固定してくれて、その固定した炭素を原料として使わしていただく、それが1年の成長分であればずっとサステナブルに使うことができる。要するに石油・石炭も炭化水素。植物もCとHの塊。この利用の仕方が理にかなってるかどうかが重要。地球上のバランスに合った形になってるかどうかという話。バイオマスの成長分を使って、その範囲でうまくやれないのかっていうのが基本的な発想。これがまず第一点。

それからもう一つは(これは僕らもそうでしたが)日本は資源のない国だと習ってきた。小学校のときからね。「資源は海外から持ってきて、加工貿易で付加価値付けて海外に必要な人たちに輸出してお金を儲けることで日本は豊かになるのです」と子供の頃から刷り込まれた。だけどよくよく考えたら、日本には山のように木が生えている。北海道から九州・沖縄まで。飛行機に乗ればわかる通り、日本は森林だけでできていると言っても過言じゃない。先生の言ってたことは嘘だった(笑)。

資源は実はあるんだけども使ってこなかった、というか森林を資源だと認識していなかった。戦前は林業ってすごく重要な産業だったけれど、戦後すっかり変わってしまった。で、よくよく考えたら、その発想は利にかなってない。日本みたいに高温・多湿な国はそうそうない。他の国は伐採してしまうとなかなか生えてこない。お隣の韓国や中国はハゲ山がなかなか元に戻らない。でも日本は伐っても伐っても生えてくる。 幸か不幸か台風も多いし、梅雨もある。最近は異様に暑いけれど、高温多湿な夏もある。そういうすごく恵まれた環境にあって、これをお宝にしない手はない。

日本の歴史を振り返ってみると、おじいさんは山に芝刈りに行って、おばあさんは川で洗濯していたことになっている。自然との関わりの中における共生っていうのは、森林とともにあった。これを最大限使うということが、国益にかなうことは間違いない。逆に言えば、林業や農業を今、本気で立て直さなければ、日本が将来に向かって存続することはない、と断言できる。

もう一つは、石破さん(第102・103代内閣総理大臣)も盛んに主張している「地方創生」。昔の竹下さん(第74代内閣総理大臣)の「ふるさと創生」は妙なオブジェがたくさんできて終了しただけだった。仕事を作れなかったのが敗因。地方創生というのは詰まるところ様々な地域での産業の話しなのです。仕事があって、そこに生きがいがあるっていう環境を作らない限り地方創生などあり得ない。だから農業(食糧)をベースにしつつ、林業をちゃんとやることは大きな意味がある。農業や林業をちゃんとやって人が集まってくれば、いろんなことが連鎖的に起こります。これ、新しい日本をデザインするための国民運動にすべき。そしてそれはその重要性を当の日本人が本当に理解できるかどうかにかかっている。

木はすごく柔軟性もあるし、奈良、京都の建物が綺麗に何百年ももってるぐらい立派な材料。材木にならない部分を、ケミカル原料、バイオマス化学のところに使う。バイオマス化学にも使えない根っこだとか葉っぱだとか、木の皮だとか、物によっては成分がいろいろあって使いにくいよねというものは、たきぎ燃料にして、バイオマス発電してもいい。とにかく全部を使い尽くす。無駄遣いしない。「使い捨て」という言葉は最悪。本来捨てていいものなどこの世にない。全部有効に使っていけば、日本の循環型社会もできるし、小宮山先生(プラチナ構想ネットワーク会長)のお話にあったと思いますけれど、日本の森林は計算上は1億4000万立米から1億7000万立米ぐらいの年間成長率量がある。そこから出来たプラスチックをちゃんとリサイクルして使えればプラスチックだけじゃなく建築用も含めて全部回る。

じゃあ実際に木を切るのは誰なんだって話になる。境界が明確じゃない個人の林のようなものが山のようにあるのが実態。 「あの山は俺んちだ」「どこまでですか?」「あの辺だろう。あそこに目印があったはずだ」みたいな状態。一定規模で伐採をしてそこに植林をしないと、経済的にはとてもペイしない。そのためには地籍不明だとか、こういうものをどうするんだというようなことを解決しなきゃいけない。うちの工場の連中に山を持っている社員がいる。昔は松茸山だったけれど今は全然できないと言う。手入れしてないからですね。役所にいらないんで返しますと話すと、市はみんなNOと言うらしい。税金が入らないからね。何をケチなことを言ってるんだろう。まとめて有効に使うことを考えればいいのに、と思う。

僕らが子供の1960年から1970年頃は、公害問題、自然破壊が問題になった。木を切るなんてけしからんと植え付けられた。そういうムードはいまだに日本全体の中にある。もちろんいたずらに木を切るのはよくないけれど、適切に管理していくことができれば、国民にとっては実はいいことだらけ。ただ山を持っているだけ、という人たちは森林を有効活用したいという若い人たちに手放すか、手入れを任せるかして欲しい。補助金ありきの発想には限界がある。「森林は素晴らしい」という日本国民のコンセンサスを作っていけば「森林循環経済」は成立する。

まずは自分たちの工場のあるエリアからやってみようかなと思っている。市だとか県の人、森林組合の人たちには「こんな構想があるよ」と話しているところ。基本的にリジェクトはない。国民が進めていったほうがいいよねと思ってくれることが重要。そういう土台がないと、「化学企業が自分の都合のいいように話してるんじゃないの?」と思われてしまう。自治体とか、最終的には国が、国のポリシーとしてこれをやっていこうとしないと絶対進まないと思う。というわけで、今年の4月に『持続可能な森林に対する方針』を策定した。

森林の持つ価値(木材生産、水源機能、傾斜地の土壌保持、野生生物の繁殖地など。なお森林を構成する樹種にはタケ類・ヤシ類を含む)を持続可能なものとするため弊社の「サステナビリティ基本原則」に基づき、『トクヤマグループ持続可能な森林に対する方針』を定め、トクヤマグループの全役職員にて遵守する。具体的には、

・森林破壊や違法な伐採には加担しない。

・持続可能かつ適正に管理された森林資源のみを取り扱う。

・自然災害などによりダメージを受けた焼損木、倒木、流木などを有効活用する。

・森林に関わる地域社会の持続的な発展に貢献する。

・森林に関わる人々すべての人権を尊重し、差別や偏見のある行為、児童労働および強制労働は一切許容しない。

・森林に関わる伝統的な土地とその利用において、先住民の社会的・経済的権利を尊重する。

化学メーカーだから言うわけではないけれど、植物は炭素を固定してくれる。固定した炭素を燃やすのではなく、薪で飯を炊くのは昔からやってきていて、その程度はなんということはない。こんなことを言うと国の政策と合わないのだけど、ジェット燃料、いわゆるSAFは、石油を掘っているのと一緒。木から燃料を作って燃やすのはまた二酸化炭素に戻るだけ。

我々の概念は、植物が吸収してくれた炭素、水素、これをそのまま別の形にして固定化する。廃棄されたものもちゃんと回収して戻す。固定されたものを固定されたままでリサイクルする。ここがなかなか理解されにくい。プラスチックはダメと訴える人たちは、海がマイクロプラスチックだらけで大変なことになっているからプラスチックが悪だという。だけど本質的な問題はプラスチックそのものではなく、使い捨てしてゴミとして地球上にバラまいている人間の行為そのものが問題なのだ。きっと捨てたら罰金取られるという社会がこの先できるんでしょう。でも本当はそうじゃなくて捨てないで適切に家庭でも企業でも処理して、使い回すという仕組みにならないといけない。そうすれば切った木もどんどん循環にまわされるようになる。成長分で作ったものが2回3回となってくる。そういう社会をどうつくるか。

使って捨てる世の中から循環の世の中に変わったというけど、実際はプラスチックの2023年の統計でいうと、再生利用(マテリアルリサイクル)22%、化学原料利用(ケミカルリサイクル)3%ということで炭素固定再利用できているのはまだ全体の25%にとどまっている。トクヤマグループでもやっていますが、分別ができてないものを捨てたらもったいないから、石油掘ったり、石炭掘ったりする代わりに燃料として使っている。全部リサイクルできるわけではないので、リサイクルしきれないものはなんらかの形で使う。ただし日本は基本的にリサイクルが得意。廃プラの内、燃料利用も含めれば9割は回収して再利用できている。こんな国は世界中見てもない。リサイクルができてないだけ。少なくとも回収するシステムができている国がないのでそういう意味で(日本は)リサイクルに一番近い国だと思う。

町で講演があるときに話しているのは、ゴミ一つとっても「俺、役に立っているよね」という喜び、参画しているという喜びはちゃんとやらないといけないなと思う。僕らはついつい仕事の延長と考えている部分もあり、早く回して商売をしたいなと考えがち。原料として早く回るようにしたいと思っていて、そのために国民一人一人が参画して喜びを感じてもらうって視点が少し足りないかなってのは確かにある。私の親父も林業関係だった。林業試験場の職員として木の病気を研究してきた。僕も子供の頃から親父と一緒に山にいきキノコ取りにいったりして育った。木には親しみがある。都会育ちではないので。木造住宅はずいぶん見直されてきて、本質的に日本人は木に親しみ、親和性があると思う。熱伝導率が低い木は温もりを感じさせる。そして木は呼吸をするからコンクリートみたいにすぐ結露することもない。そして何より安全な構造物が作れる。

そして結局は材料の連鎖、と言う話になる。トクヤマグループとしても燃料のカーボンニュートラル化はいろんな形で、ブルーアンモニアだったりグリーンアンモニアだったりを含めて検討を進めている。一番困難なのが、原料の脱炭素化、いわゆるカーボンニュートラル。原料のカーボンニュートラルはコストの問題もあるし、材木も全部がケミカルに使いやすいわけではないという制約のなかで、難しさもある。でも日本というロケーションを考えた時にもっとも有効な手段になりうると確信している。今我々は、東南アジアのパーム農園で捨てている搾りかすの使いようがないものを買ってきて燃やしているが、自分の国で使うようになれば売ってくれなくなるだろう。今からその時に備えておく必要があるのです。(談)

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。

Amazonで見る