Forestry Revival Aimed at by Enhancing the Wood Cycle

Updated by 住友林業株式会社 on May 16, 2025, 9:49 AM JST

Sumitomo Forestry Co., Ltd.

本社東京(千代田区)、創業1691年(元禄4年)。木材建材事業(木材・建材の仕入・製造・加工・販売等)、住宅事業(戸建住宅・集合住宅の建築工事の請負・アフターメンテナンス・リフォーム・分譲住宅の販売、不動産の賃貸・管理・売買・仲介、住宅の外構・造園工事の請負等)、建築・不動産事業(海外での分譲住宅の販売、戸建住宅の建築工事の請負、集合住宅・商業複合施設の開発等、国内での中大規模建築工事の請負等)、資源環境事業(森林資源事業、再生可能エネルギー事業等)、生活サービス事業(介護付有料老人ホームの運営事業、保険代理店業等)が主たる事業。公式サイト

住友林業は森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開している。そんな同社が、林業再生へ向けての次なる大きな一歩を踏み出している。

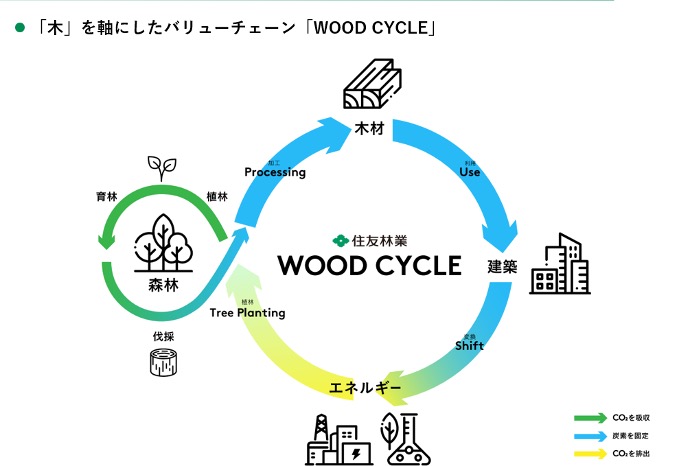

住友林業が今、将来に向けた事業の中心、ミッションとして掲げるのが「ウッドサイクル(WOOD CYCLE)」という考え方だ。

「これは、当社のバリューチェーンを表現したもので、2022年の長期ビジョン『Mission TREEING 2030』で発表した。ウッドサイクルを回すこと、つまり森林のCO2吸収量を増やし、木材の炭素固定を促し、木造建築で長期間にわたり炭素を固定することで、脱炭素社会へ貢献する。この事業全体を通じて、自社のみならず社会全体のCO2吸収・固定に寄与していく」

そう語るのは、ウッドサイクルを核に新たな展開を牽引する新事業開発部長の宮﨑宏征氏。「経営陣からは利益の最大化以上に、この流れにのっとっているかどうかを考えるように言われています」(宮﨑氏)という新事業には、石油ベースに代わる航空燃料としてのSAF(Sustainable Aviation Fuel)や、化学品製造でナフサの代替となるバイオマス原料など、木材残渣を利用したバイオリファイナリーへの進出も掲げられている。

「将来的には、製造事業部をはじめとする他部署との関連も視野に入れ、パーティクルボードや合板のラインで用いる接着剤、そこから出る残渣を原料とした燃料含む化学製品の製造、あるいは残渣を燃やしての発電などの実現を目指す。森林資源を徹底的に有効利用しつくす、木材のカスケード利用を前提とした『木材コンビナート』を推進しています」

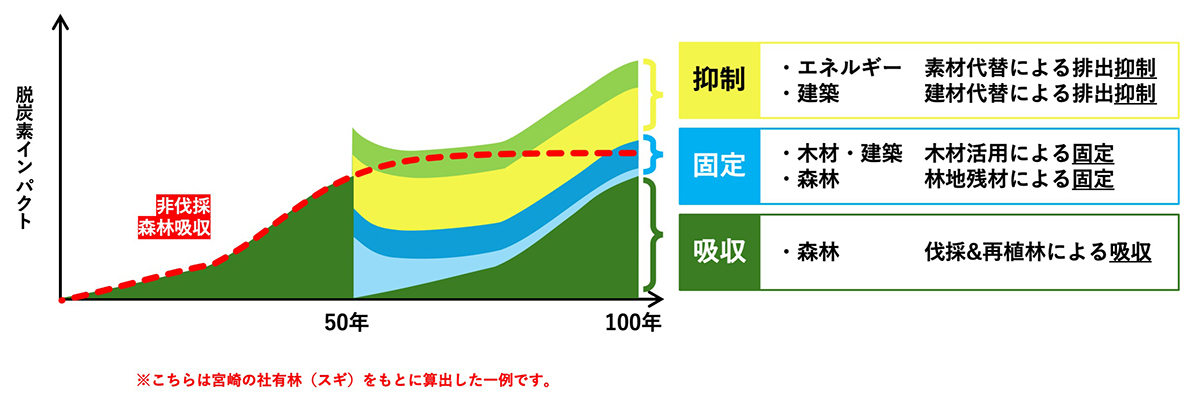

これらの将来ビジョンがもたらす効果を「脱炭素インパクト※」として可視化した。「一般的に、森というのはCO2を吸収・固定していると捉えられ、これを伐採することは温暖化対策の面からマイナスとされます。ただ、実際は一定の樹齢を経た老木になると、吸収の度合いが減っていくことがわかっています。宮崎県のスギの場合、50年経った時点で伐採、積極活用したうえで再植林するほうが、脱炭素への貢献が大きい。脱炭素インパクトはそれを示した一種の概念図で、作成には世界規模で林業を展開する弊社ならではの、膨大な蓄積データに基づいた計算がなされています」

※脱炭素インパクト=吸収(森林によるCO2吸収)+固定(木材による炭素固定)+抑制(代替による排出抑制)

それによると、既存の森林を伐採せずそのまま保持するケース(グラフ中の赤線)に比べて、主伐と再造林を行い、得られた材をカスケード利用するケースのほうが、伐採の時点においても脱炭素インパクトが大きいとされる。むろん、伐採・植林の時期や利活用の実際には個々の違いがあり、建築代替(グラフ中の黄色の部分)や燃料代替(グラフ中の黄緑の部分)によるCO2排出回避効果も双方の差分を試算、積み上げたもので、議論の余地がないわけではない。しかし、東京大学大学院の菊池研究室(工学系研究科化学システム工学)との協働による評価は相応の信頼をもって受け止められ、同社のビジョンに対する賛同とアライアンスのオファーにも期待が寄せられている。

「森林は伐るべきか、伐らざるべきか……その点はサーキュラーエコノミーだけでなく、ネイチャーポジティブすなわち生物多様性の面からも捉え方は一様ではありません。私どもとしては、森林を核にすべての事業がリンクする弊社ならではの強みを大切に、大きな視野でのミッションを果たしていきたい。その一環として、2024年1月に三井住友信託銀行と合弁で設立したのが『日本森林アセット株式会社』です」

同社の事業スキームは、国内において伐採の終わった跡地を取得して植林を進め、2030年までに3000haの再造林を実現。小面積で非効率だった個人の所有林を企業が買い取ってまとめてデジタル管理することにより、生物多様性にも配慮した、合理的で経済性の高い森林にアップサイクルさせるという。

「いわば、これまでにない林業×金融の試みで、将来的にはJ‐クレジットを活用した森林ファンドの運用も視野に入れています。投資資金を再植林や造林に充てて森を健全に育成するとともに、作業や管理は地元の森林組合と連携することで、地元雇用や地域経済に貢献できると考えています。」

木材コンビナートの第一弾として、2023年11月に他社と共同し、「株式会社木環の杜」を設立。福島県いわき市に国産スギを中心に製材や木材加工品を製造する工場を新設し、2026年3月の稼働を目指している。「株式会社木環の杜」は輸入材使用比率の高い住宅部材において国産材活用を積極的に進め、その比率を高めていくことを狙いとしている。

「木造建築による炭素の固定期間は長期に及び、温暖化防止へ向けてさらなる普及がカギを握る分野ですが、弊社でも半世紀あまりの展開で戸建て住宅の需要は満たされているところ。その点、これからは中大規模の事業用建築をしっかり進めていきたいと考えています」

代わって語るのは、新事業開発部の中大規模木造戦略・開発グループ兼企画グループのグループマネージャーである細野通洋氏(上写真左。中央は宮﨑氏、右は事業戦略グループ・グループマネージャーの山本賢太郎氏)

「まずは木造率が低い、非住宅を中心とした事業用建築の木造需要を高め、そのうえで国産材の需要を喚起していきたい。そのためにも、防耐火基準と市場規模を考慮した3〜4階建て、3000㎡規模までの中大規模建築市場を育てていかなければなりません。そこでは、体制づくり、仕組みづくりに加えて、技術開発、さらに実案件の積み重ねという4つが重要なポイントになるでしょう」

体制づくりでは設計・施工者不足の解消、仕組みづくりでは中大規模に適した材料の規格化・合理化、技術面では防耐火や耐震のための構造開発が大切になるが、そこには発想の転換も必要だという。

「中大規模木造建築の場合、SDGsやカーボンニュートラルとの相性も良く、ランドマークとなるような〝一品物〟建築も多くみられます。市場を認知・牽引する上では大変効果的なのですが、一方で木造適性の優先度が低くなりがちです。結果、設計・資材調達・施工の各工程で時間と手間がかかり、当然ながら建築費用も莫大になるうえに、他の案件における再現性もあまりありません。せっかくのランドマーク建築が、過度に『木造は大変で高い』印象に繋がっては本末転倒です。そうではなく、設計や資材、サプライチェーンなどをある程度の規格化をすることで、3~4階規模の中大規模木造建築もさまざまな点で建てやすくしていく。そんなふうに木材需要を広く喚起していければ、結果として国産材の活用や国内林業の再生、さらにはCO2を炭素として長期固定という面でもメリットは拡大すると考えています」

また、市場を拡大するためには、実案件を増やすことも重要とのこと。「まだ中大規模木造建築の選択は一般的ではありません。お客様に実案件を見て、使って、木造の価値をご体感いただくことが、地道ですが何よりの訴求効果となります」そのために同社では現在、共同住宅や介護施設、インバウンド需要の期待される宿泊施設のほか、優れた音響効果で木材活用コンクール優秀賞受賞の「桐朋学園宗次ホール」などの実装例を着実に重ねている。一方、中長期的な技術開発やコスト面に関するエビデンスの蓄積や、ランドマーク的な〝一品物〟の木造建築への目配りなど、多様な展開も忘れていない。

「プラチナ森林産業イニシアティブには、弊社の掲げるミッションに共鳴してくださる企業の方たちと広く意見を交わし、時には切磋琢磨するなかで新たな気付きにつなげること、そしてもちろんアライアンスや協業の場の継続的な提供など、期待するところは非常に大きいと思っています。それによって、私どもの多様な取り組みを含め、参加する皆さんが大きな社会的価値を実現するプラットフォームが生まれると素晴らしいですね」

取材の最後、宮﨑氏の述懐そのままに、住友林業がこれからの林業再生に賭ける意気込みは、実に大きい。

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。

Amazonで見る