Updated by 『森林循環経済』編集部 on May 08, 2025, 12:47 PM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

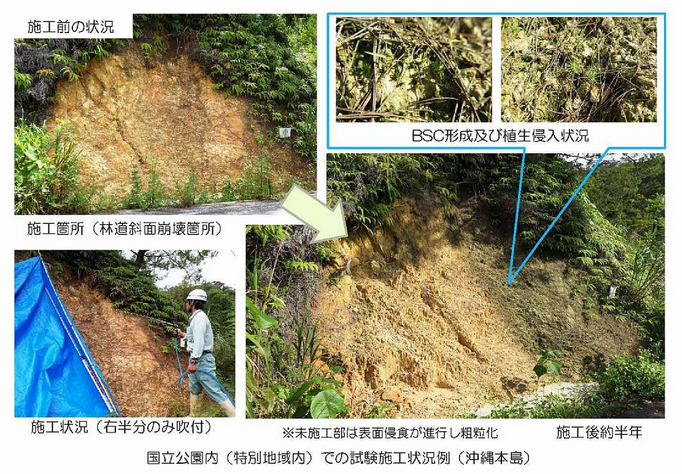

東京農業大学と日本工営、日健総本社が共同開発を進める「BSC工法(Biological Soil Crust工法)」が、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)において「令和7年度推奨技術」に選定された。この工法は、微細藻類を活用して裸地や崩落斜面の土壌侵食を抑制し、植物の自発的な生育を促す自然回復技術だ。

BSCとは、土壌表面に形成される微細藻類などの微生物群集のことを指す。土壌崩落箇所に微細藻類を主原料とした開発素材を吹き付けると、微細藻類が土壌に定着しBSCが形成されて植物の種子の活着性が高まる。土壌藻類は、世界中に分布している汎存種(コスモポリタン)であり、さらに無性生殖なので遺伝子撹乱が起きないという特性を持つ。

BSC工法は草木が定着しやすい環境を創出するため、降雨や風による土壌の流出を効果的に防げる。災害復旧や林道工事後の裸地、緑化が困難な急傾斜地などへの応用が期待されている。

崩壊斜面や工事による荒れ地・のり面には、従来は人工素材を用いた資材が吹き付けられていた。BSC工法の活用により、自然状態では時間を要する裸地面などへの土壌藻類の被覆を早期に形成し、土壌侵食を防止するとともに、植生の自然な侵入を促進する。

NETISは、公共工事等における新技術の活用を促進するために整備・運用している国土交通省のデータベースだ。土壌藻類を土木資材として活用する例はこれまでなく、地域生態系に配慮しながら様々な場所に適用が可能で、容易かつ安価に実施できる汎用性等が高く評価された。推奨技術に選ばれたことで、BSC工法は公共工事における加点などの優遇措置を受けることになる。斜面防災や森林インフラ整備、地域環境の再生における選択肢となることが期待される。

BSC工法の社会実装にあたり、土壌表面に生育する藻類を日健総本社が水中で培養し土木資材化することに成功。国立研究開発法人土木研究所と日本工営が共同開発した侵食防止工法に、水中培養し土木資材化した藻類を採用した。東京農業大学はこうした技術に関するエビデンスの構築や試験に貢献した。

森林産業や地域インフラ整備では、自然再生とコスト効率を両立する技術が求められている。BSC工法は、従来の土壌安定化や緑化資材に比べ、環境負荷を抑えつつ持続的な効果が見込まれる点で画期的な技術といえる。

特に、近年の気候変動に伴う豪雨災害の頻発化や、国土強靭化の推進といった社会的課題に対し、環境負荷の少ない新たな解決策として貢献する可能性がある。手入れの行き届かない中山間地域や、気候変動によって荒廃が進むエリアにおいても、新たな保全技術として今後の実用化と普及が注目されている。