Achieving carbon neutrality and developing the chemical industry through regional and inter-industry collaboration

Updated by 辻佳子 on July 10, 2025, 9:23 AM JST

Yoshiko TSUJI

東京大学環境安全研究センター

東京大学環境安全研究センター教授/公益社団法人化学工学会地域連携カーボンニュートラル推進委員会委員長/博士(工学)/1990年東京大学大学院工学系研究科工業化学専攻修了。株式会社東芝、カリフォルニア工科大学での勤務を経て、現在は東京大学に所属。持続可能な社会を目指して、資源を有効に活用した機能性材料の研究を行うとともに、技術や人間が緊密かつ複雑に関連した研究教育現場における環境安全学創成および環境安全教育手法の構築に従事。2021年より公益社団法人化学工学会地域連携カーボンニュートラル推進委員会委員長を拝命。炭素自立ビジョンを公表し、国内の森林資源などを活用したバイオマス化学産業の実現に向けた産学連携の推進に積極的に取り組む。化学工学会 地域連携カーボンニュートラル推進委員会

温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすることを目指して、世界中で、技術、政策、地域連携など多角的な取り組みが加速されている。しかし、既存の技術と新規技術を組み合わせて未来社会をフォアキャストすることで、2050年カーボンニュートラル、その先のカーボンネガティブは果たして達成できるのであろうか。

既に国内産業は効率化という視点からは、各産業、各社事業所内のプロセスの最適化は極限まで達している。むしろ、高度成長期以来の技術革新の成果として、工場全体内でいくつものプロセスを融合させ、熱や物質、エネルギーの授受を連動させ、全体システムの最適化が研ぎ澄まされ、かつ、製品の高性能化との両立がバランスされているのが日本の産業の特徴とも言える。

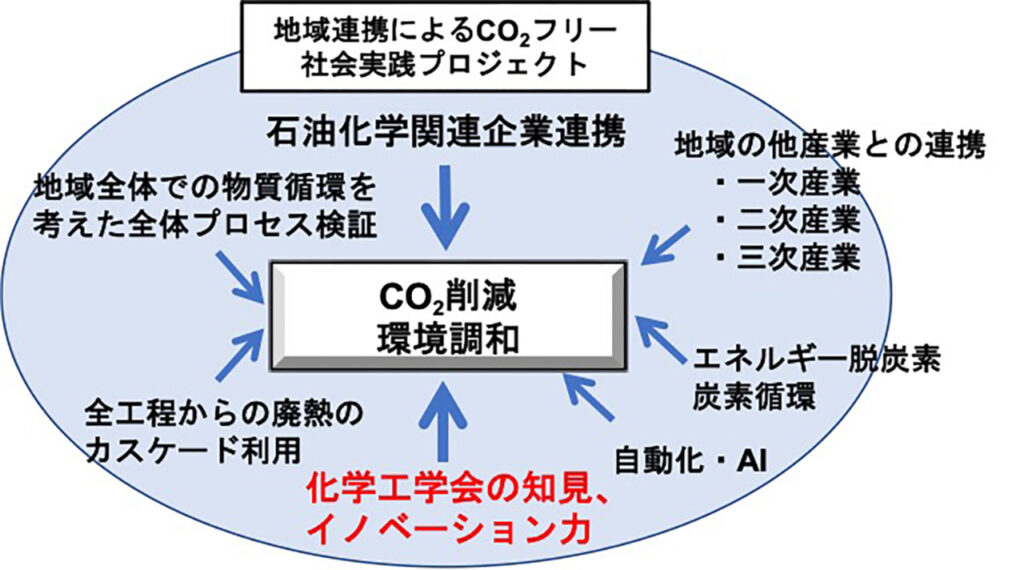

今後、新しい技術の導入とともに、地域内複数社のプロセスを融合させれば、より最適な解を求めることが可能となる。さらに、化学産業のみならず地域内の異分野産業との連携、加えて地域コミュニティ(市民生活)との融合から新しいシナリオを構築することが可能になる。つまり、シナリオの最適解が得られない時、システムバウンダリを広げて検討することも重要である。

一方、国内外を問わず、産業構造や社会構造は、地域によって異なり、また、時代とともに変化する。したがって、カーボンニュートラル施策においては、地域や時系列を考慮したシナリオ構築が重要となる。未来社会のシナリオ構築を行っていくには、全体像を学術に基づいて検討・ファシリテートする中立的な立場の存在は必須である。加えて、ファシリテーターの下、地域の企業や自治体が一緒に活動することは、全ステークホルダーがカーボンニュートラルという地球課題を自分ごととしてとらえて、行動を起こすことに直接つながっていると言っても過言ではない。

一例として、化学工学会が取り組んでいる周南コンビナートのカーボンニュートラルプロジェクトが挙げられる(※1)。周南コンビナートの特徴として、①苛性ソーダを軸とする無機化学とオレフィン系の有機化学が融合、②鉄鋼、セメント、ファインケミカルなどの多彩な素材型産業が集積されている、③副生水素がある、④石炭火力の比率が高い、といったことが挙げられる。

ここで、地域産業および地域コミュニティ連携により、2035年までにCO2排出量を50%削減し、2050年にはカーボンニュートラル、その先にはカーボンネガティブとするグランドデザインを公表し、エネルギー供給、原料調達、製造、利用、廃棄の中でのCO2の排出をネットゼロとすべく、システムの最適化と新規プロセスの開発をコンビナート構成企業と周南市とともに実施している。その際に、事業性の成立、社会に普及されるための制度や規制の整備、社会受容性、人材の確保までを総合的に考え、未来社会における多面的な価値基準を考慮しつつ、システム全体の最適化を行う必要がある。(東京大学環境安全研究センター教授 辻佳子)

■参考サイト

※1:周南コンビナート脱炭素推進協議会