Some young people are interested in forestry as a lifestyle option

Updated by 加藤聡悟 on July 15, 2025, 6:27 PM JST

Sougo KATO

株式会社リーフレイン

金融機関でハイテク分野の企業調査に携わったのち、造園建設現場における監督業務を経て現在独立。素材産業や再生可能エネルギー、木材利用の分野に関心を持ち、近年は林業に関する企画執筆に取り組んでいる。かつて現場を通して山林作業に携わった体験を背景に、現場のリアルと産業構造の接点を探る執筆を目指している。

林業の現場に、静かな変化が訪れている。林業従事者の高齢化が進み、2020年時点で65歳以上が就業者の25%を占めるという林野庁の統計もあるなかで、若年層を中心とした新規参入がじわりと増えている。背景には、自然との距離感が近い暮らしを求める価値観の変化、特に昨今ではSNS・YouTubeを通じて職人仕事の魅力が可視化されたことが影響していると考えられる。単なる就職ではなく、「暮らし方の選択肢」として林業に関心を持つ若者も少なくない。

従来の林業経営は、山の所有者が森林組合や企業に委託し、伐採・搬出を担う分業構造が一般的だった。長年、担い手不足や低収益構造が課題とされてきたが、近年はドローン測量技術等のICT導入や機械化の進展、森林環境譲与税等の補助制度の拡充によって、部分的に改善が見られる地域も増えている。

ただし、コスト構造や流通面の課題は依然として根深く、持続可能性の観点からは模索が続く状況だ。特に、海外産材との価格競争においては国産材が圧倒される現実もあり、従来型林業単体での採算確保は難しいという声も根強い。

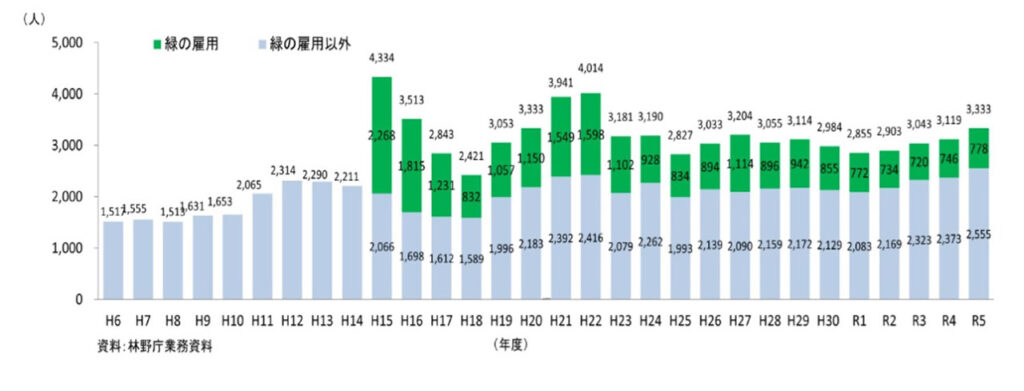

林野庁が2003年から主導する「緑の雇用」事業は、若手をはじめとした新規就業促進に一定の成果を上げてきた。しかし、その先のキャリア支援や生活設計までカバーする仕組みは、地域や事業体により差が大きい。

また現場の伐採職人として働くには、技能の習得と同時に、安全面での高い意識も求められる。さらに山林という特殊な労働環境では、悪天候などで稼働日数が制限されることも多く、一定の技量が身につくまでの間は、経済的な安定を感じにくいという現実がある。

実際、山での生活や働き方に最初は魅力を感じても、数年経つと将来への不安が見えてくるという声も多い。林野庁によれば、3年後定着率は7割と他業種に比較して高水準だが、10年後は5割を切っているという状況である。このことから、家族や収入、健康、キャリアの選択肢など、長期的な生活設計を見据えた支援がなければ、働き続けることは難しいと言えるだろう。また林業に携わる人自身も、経営や制度への理解、そして地域との関係性を含めて、学び・考え続ける姿勢が求められている。

日本の林業経営の多くは、山の所有者が山林を企業や森林組合に委託し、職人が伐採・搬出するスタイルが主流だった。しかし昨今は従来方式に加え、第三の選択肢として小規模で独立型の取り組みも始まっている。たとえば自伐型林業に取り組む個人や小規模法人が、薪や木材の販売、工芸品などを地元の道の駅などで販売する林業6次産業化モデルもある(例:高知県佐川町)。

また針葉樹中心の森林整備とは異なり、広葉樹(葉が広く平たいサクラやケヤキ、ブナなどの被子植物に属する木本)の間伐や景観保全を意識した林業も注目されている。広葉樹は家具や楽器等への加工により高付加価値化しやすく、また芸術など観光と親和性をもつ点でも注目される(例:岩手県岩泉町)。

これらの取り組みを収益化するには、経営・販路などの複合的なリテラシー、かつ製造販売人員確保のネックにより参入障壁は高いが、補助金に頼らない新しい林業モデルとして今後注目されるだろう。

山から離れた都市部にも、林業の技術が活かされる現場がある。神社や公園、大学敷地等での高木伐採など、クレーンが使えない狭い敷地では、ロープワークによる特殊伐採が必要とされている。これらの場所では、目通り(幹周)200cm、高さ30m級のイチョウやクス、コナラなど巨木の宝庫であり、隣地への越境や倒木リスクによる伐採需要が多くある。

この分野では、熟練の伐採技術に加え、複数のロープを使いこなし、宙づり状態で作業を進める高い身体感覚と判断力が要求される。狙った枝に正確にロープを通すスキル、道具の多さ、作業中の安全確保といった複合要素が絡むため、一般的な林業よりも専門性は高い。この特殊伐採は一定のスキルと信用を得れば業者の「特殊技術による言い値」で仕事ができることも多い。

林業は、働き方であり、暮らし方でもある。職人の技も経営の発想も、地域とのつながりもより今まで以上に求められていく。そしてこうした一部の取り組みがより多くの林業経営者、職人に広がっていくだろう。この仕事が続けられる道としての設計が、これからの森と人との未来を決めていく。(株式会社リーフレイン 林業ライター 加藤聡悟)