Kumazawa Banzan, a pioneer of Japanese forest history, is an unbiased thinker

Updated by 長澤 光太郎 on July 16, 2025, 8:49 PM JST

Kotaro NAGASAWA

(一社)プラチナ構想ネットワーク

1958年東京生まれ。(株)三菱総合研究所でインフラストラクチャー、社会保障等の調査研究に従事。入社から数年間、治山治水のプロジェクトに携わり、当時の多くの河川系有識者から国土を100年、1000年単位で考える姿勢を仕込まれる。現在は三菱総合研究所顧問。学校法人十文字学園監事、東京都市大学非常勤講師を兼ねる。共著書等に「インフラストラクチャー概論」「共領域からの新・戦略」「還暦後の40年」。博士(工学)。

本コラムではこれまで3冊の書籍を読み、日本人と森林の歴史の概要を知ろうとしてきた。その中で、なんとなく気になり出したのが熊沢蕃山である。日本森林史を扱った書籍は、ほぼ必ず彼に触れている。正直なところ、私の知識は「江戸時代の儒学者」という程度である。なぜ350年前の儒学者が造林を唱え、日本森林史でいつも名前が上がるのか。

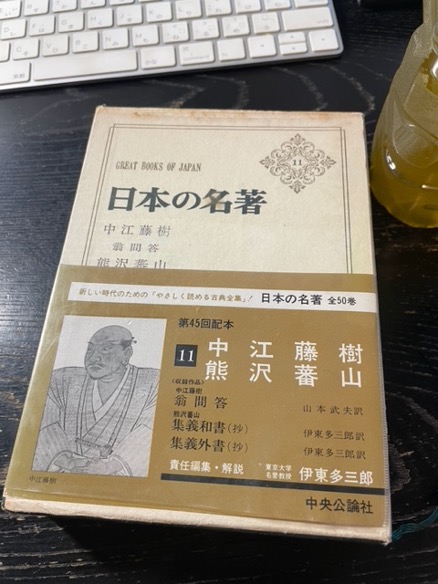

今回は、その辺りを少し探ってみたくなり、主著とされる『集義和書』『集義外書』を読んでみた。古文は厳しいので現代語訳のテキストを探した(中央公論社『日本の名著11 中江藤樹/熊沢蕃山』1976年)。中古本はAmazonで入手できる。

予め、私の読後感を述べておけば、熊沢蕃山の思想と著作には数百年の風雪にも十分に耐える骨太の魅力があった。今から100年後、500年後に読み継がれていても全く驚かない。以下、短い文章ではあるが、その一端でもお伝えできればと思う。

熊沢蕃山は、江戸幕府成立直後の1619年に貧しい浪人の長男として京都に生まれ、貧しい幼少年時代を過ごした後、見かねた親戚の計らいにより16歳で備前岡山藩に出仕するがある事情で4年後に辞去して近江に移住。母方の家に居候しつつ半年ほど中江藤樹の私塾で学ぶなど学問に励む。ここでの生活も極貧であり、再び親戚の口利きで26歳の時に岡山藩に出仕。ここで頭角を現し35歳の時に同藩内の大洪水、凶作大飢饉に鮮やかに対処したことで全国に名を知られる。しかし重臣に疎まれ37歳で再び辞職。京都に転居して公家衆や僧侶と交わり日本の古典を学び著作を発表し始める。しかしここでも京都所司代から怪しまれ48歳で京都追放。以後は兵庫や奈良を転々とする。

幕府高官に蕃山の意見に共感する者もあり、これに応える形で66歳の時に幕政への意見書を提出。しかし内容が問題となり茨城県古河に蟄居を命じられ、その地で客死。享年73。

彼の一生を評して鈴木一策氏(『熊沢蕃山と後藤新平』著者)は「浪人流転」と書いている。通算15年ほど岡山藩に勤めてはいるが、基本的には在野の知識人である。『集義和書』は54歳、その続編『集義外書』は61歳の時に上梓された。

これらは当時の一般読者向けの思想書である。問答形式で書いてある。友人や客人が何らかの質問を投げかけ、それに著者の蕃山が回答するという形で、非常に読みやすい。問答の数は数百あるだろうか。ソクラテスも孔子も初期仏典も、そして蕃山が一時期師事した中江藤樹の著作も対話形式だから、この世界では決して珍しくない、一つの標準形なのだろう。

対話の内容は多岐に渡る。徳性のあり方、治まる御代の姿、人材登用のコツ、領主の心構え、学問の大切さ、死生観、儒教仏教キリスト教について、さらに武士の肥満対策、気が合わない同僚や親戚との付き合い方、子供の育て方、不眠への対処法、中国やインドの国柄、税収のあるべき水準、倹約と吝嗇の違い、近親婚の是非、音楽の効用、歴史上の人物の評価、地域産業の育成、教育政策、隠密(スパイ)の必要性、そして治山治水についてなど。ありとあらゆる質問に蕃山は一生懸命に答えていて、飽きさせず非常に面白い。

例えばある人が「私は知識が足りないので学問をします」といえば「学問は知識の獲得ではなく徳性を磨くためのもの。知識があり徳のない人は妖物であり、不才でも徳に近い人物の方が優れているのだ」と注意する。「主君と親はどちらが重いか」には「それは時と場合による。君子は主と親の軽重を言わない。親が敵の捕虜になっても君臣の義を変えてはならない。しかし親が不慮の災難に遭ったら官位俸禄を捨てても助けなければ仁とはいえない」と言う。男色を問われ「許されてすることではない。忍んですることである」。回答の一つ一つに味わいがある。

要約の難しい書物ではあるが、敢えて強引に整理すれば、古代中国の三皇五帝による統治に理想を見つつ、現実的には日本の風土や民度の状況に合わせて適切な施策を段階的に講じていかねばならないという、理想主義と現実主義のせめぎ合いを提示した上で、自分はこう考えるとの判断を語る、良質の思想書だと思う。

庶民の疑問には懇切丁寧に暖かく回答する蕃山だが、社会への批判精神は旺盛である。特に宗教には厳しい。天竺(インド)は熱帯の下等な国であり義や仁を知らず、輪廻という虚構を生み出して人々を惑わせた。釈迦の弟子たちが作った教義は嘘ばかりである。それを輸入した聖徳太子の罪は重い。儒教においてもテキスト解釈に明け暮れる朱子学や、自分の心を重視する陽明学は、古代の三皇五帝に君主のあり方を学ぶ孔子の姿勢から外れるものだ。キリスト教に騙されると西欧に国が乗っ取られてしまう、等々。

当時で1000年の歴史を持つ日本仏教や、徳川幕府に採用され「正学」となった朱子学に対してこのように遠慮なく苛烈な批判を行う蕃山であれば、幕府から睨まれて蟄居を強いられそこで客死したという人生も理解できる。彼は、何者にも忖度しない思想家・発信者だったのだ。=後編に続く(プラチナ構想ネットワーク理事 長澤光太郎)