Creating a new power balance between lumber market shippers and buyers with the idea of "regional economic circulation and carbon neutrality"

Updated by 小林靖尚 on July 18, 2025, 10:20 PM JST

Yasuhisa KOBAYASHI

株式会社アルファフォーラム

株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 1988年早稲田大学理工学部応用化学科卒、三菱総合研究所主任研究員(住環境担当)を経て、同社のベンチャー支援制度を活用し2001年に株式会社アルファフォーラムを設立。以降、木材利用システム研究会(常任理事)、 もりもりバイオマス株式会社(顧問)、富山県西部森林活用事業検討協議会(事務局)等を歴任。2023年9月には木材利用システム研究会賞を受賞。

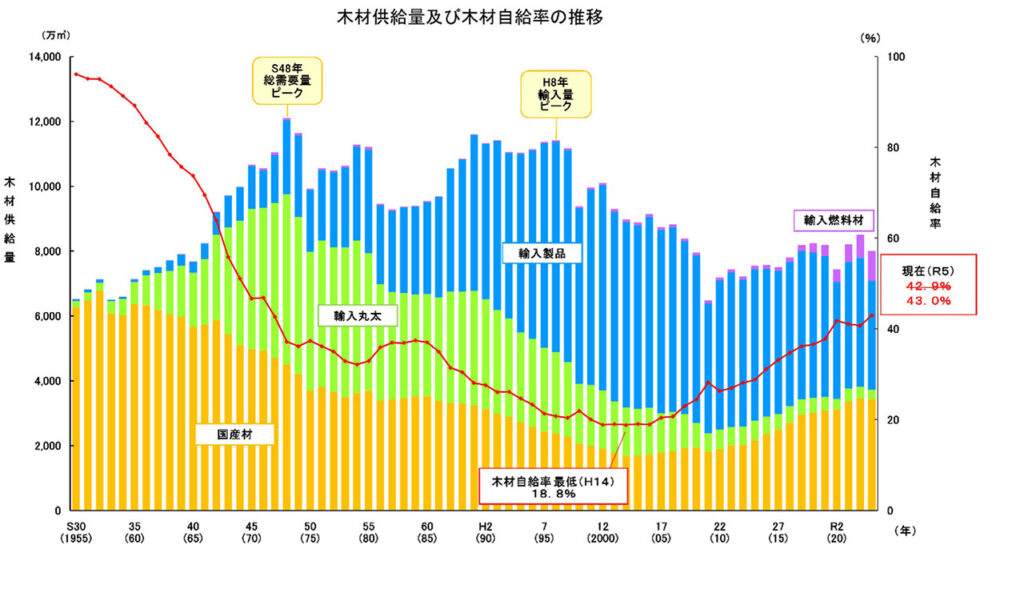

木材の需要における国産材比率は40%を上回るまでに回復してきた。伐期を迎えている、または伐期を過ぎてしまった森林が多くなったことと、林野庁をはじめとする施策の効果であるといえよう。伐期を迎えている樹木が何故に収穫されないのか? 儲からない、稼げないからであるが、「何を基準に儲からない、稼げない・・と考えるか?」で、その未来は変わる。ここではその価値を決めてきた「市売」に焦点を当てて整理する。

現在でも木材取引価格の「相場」に大きな影響を与え指標になっている「木材市売」がある。木材市売は原木市売と製品市売に大別される。原木市売は丸太の取引で、森林組合や各県の森林組合連合会が運営していることが多い。製品市売は角材や挽板材、一部では集成材を扱う。市売には「単式」と「複式」があり、複式は市場の場所を店子に貸して場所代と店子の取引額に応じて運営するが、単式は荷主と買い方の板寄せの場として取引額の一定比率を手数料として得る。原木市場は基本的に単式市売である。

原木市場の荷主は森林組合や林業会社、買い方は製材事業者等になる。昭和45年くらいまでの住宅は真壁和室(柱が居室内に見える)が主流であった。これに対して大壁(柱が壁の中に入り見えなくなる)がある。輸入木材の量的拡大と相俟って和室が減り、和室が減るから輸入木材が増えるという構図が続く。

和室用の木材には柱、天井板、長押、鴨居、框といった部位があり、美しい木目が求められた。節のないものが好まれ、柱では四面無節や折矩無地(となりあう面の両方で節がないこと)が求められた。和室の入角につかわれるシブイチ(3センチ程度のかど部分だけ無節(ムジと読む))も指定されて注文が入った。

木材製品には節が見えないように、出てこないような樹木の育て方をしてきた。これには幹が育つ途中で「枝打ち」が必要だった。まっすぐに育てることも重要であり、特に丸太の元口(根元に近いほうの切り口)と末口(樹頂に近いほうの切り口)の差も少ないほうが良かった。このため、1haに3000本も苗木を植え、競わせるように育て、樹幹がある程度太くなってくると間伐(間引き)をした。間引きなので、不必要な樹を取り除き、残った樹の価値を上げるということだった。

枝打ちや間伐を繰り返すには手間≒費用がかかったが、無節(ムジ)の製品がたくさんとれる丸太価格は現在の10倍以上の値段だった。これならば手間をかける。スギやヒノキは産地によって色目や油っ気、木目の詰まり方に特徴があり、市場での評価が高く続けばブランド材として定着した。

昭和40年代までの市売では、荷主には「ぜひウチで出品してください」とお願いする必要があり、市売職員の仕事の中心は荷主(≒自伐林家⋀山主)に対するお願いだ。荷主は少しでも高く売れる市売を選ぶことができた。川上側が強かったのだ。昭和40年代に15~20歳くらいの年齢で、荷主である親の姿を見ていた子供たちは現在80歳前後である。現在80歳前後の荷主だった人たちは「良き時代」が刻まれている。さて、ここが問題・・・

ある地域の山林を集約し、林業の効率化を図ろうとする場合、少数ではあるが「そんな価格では伐らない。高くなるまで育てる」と言われることがいまだある。可能性ゼロとは言わないが、丸太価格が10倍超となることはないだろう。市売に出品すれば、必ず現金化できる。セリでついた価格が気に入らなければ荷主が買い戻す(元落ち)もできる。市売への手数料は発生する。どうせ希望価格では売れないので、伐採もしなければ所有山林の手入れもしなくなる。市売では「買い方様、お願いだからもう少し値を上げてください、なんとかご購入ください」となる。荷主と買い方のパワーバランスが逆転し、荷主のチカラはとても小さくなってしまった。

ちゃんと木矩術(伏図を描いて墨付け、ノミやカンナ使い)を施術できる大工も減った。和室復権はない。とすると、節のない木材へのニーズ、太い柱のとれる丸太へのニーズも戻らない。山林所有者も木材関係業者も現実を認識する必要がある。何十年にもわたり、山林所有者から山林を預かって運営している県行造林、市行造林、分収公社造林なども現状を捉えなおしたほうが良い。原木市場では人気の高い中目丸太(末口直径8寸(24cm)前後)が収穫できる山林でも長伐期方針で丸太を太くしようとする方針が多い。間伐をする場合も「残った樹の価値が上がる」ではなく「間伐比率に応じて適正な減損会計」を率先して行うべきではないか? 丸太は末口40cmを超えてくると、単価は下がってくる事実もある。

先送り体質の根深い課題をどのように解決したら良いか? 木材の供給側も需要側も「地域経済循環とカーボンニュートラル」を一緒に考えるべきだ。森林は二酸化炭素吸収という価値の見直しがされているところである。木材価格の大半は「運ぶコスト」であり、「運ぶには二酸化炭素を排出する」のだ。県単位程度の地域の中で生産供給~需要をすれば良い。Scope3で考えた場合、いちがいに輸入材のほうが二酸化炭素を排出しているとは言えないが、「この商品はどのくらい二酸化炭素を排出しないとできないのか? ここまで運んでこられないのか?」を常に考える地域であるべきだ。ちょっと考えれば地域の大半を占める山林とともに暮らそう、暮らせると気付くはずだ。

二酸化炭素を排出してきた製品を購入利用することは「はずかしい」「うしろめたい」と思う仲間を増やした地域が増えれば良いと考える。原木市売の荷主と買い方のバランスも適正な方向になり、豊かな地域づくりの基盤となる。森林面積や森林蓄積に対して人口が多すぎる地域の未来は暗い。地方税が10倍になって地方の二酸化炭素排出権購入でバランスできれば良いが、貨幣では解決できないことがわかったときに東京住民は分散することになるのか?

森林循環経済を加速しなければならない蓋然性に気づいたふりだけでは間に合わない。(株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 小林靖尚)