Unraveling the structural diversity of lignin, a wood-derived raw material that holds the key to replacing fossil resources

Updated by 梶田真也 on July 25, 2025, 3:17 PM JST

Shinya KAJITA

東京農工大学大学院

東京農工大学大学院 農学研究院 生物システム科学部門 教授/専門は植物分子生物学、バイオマス化学。樹木がリグニンをつくる仕組みの解明とバイオテクノロジーを利用した産業利用に適したオーダーメイドリグニンの創出をめざしている。

セルロースとヘミセルロース、リグニンを主な化学成分とする木材の構造は、よく鉄筋コンクリートに例えられる。多糖であるセルロースやヘミセルロースは、それぞれ太い鉄骨や細い鉄筋、そしてリグニンがコンクリートに相当する。鉄筋コンクリートと同様に、木材は物理的に丈夫であるがゆえ建材や家具、種々の生活用具の材料として古くから利用されてきた。また、リグニンの一部、あるいは大半を分離することで、木材中の細胞壁がほぐれやすくなり、パルプや紙の原料として利用されてきた。

石油から作られる多くの合成高分子と同様に、生物が作るポリマーも繰り返し構造を持つことが多い。セルロースはグルコースがグルコシド結合で連結されたポリマーであり、我々が食料として口にするデンプンも枝分かれがあるとはいえ、α-1,4型、あるいはα-1,6型のグリコシド結合でグルコースが連結している。また、我々の身体の設計図であるDNAは、糖・リン酸・塩基からなる4種類のヌクレオチドが、リン酸ジエステル結合で連なったポリマーである。さらに、人体の約2割を構成するタンパク質も、20種類のアミノ酸がペプチド結合で連結した高分子である。

合成高分子と共に、生体高分子に同じ結合が繰り返して存在する理由は、分子の伸長に触媒としてはたらく酵素の存在にある。セルロース、デンプン、DNA、そしてタンパク質も、生体内では徹頭徹尾、酵素が触媒する反応の制御下に合成されるため、分子構造が厳密に決められている。換言すると、これらの分子が予め決まったとおりに作られなければ、植物であれ、動物であれ、生体の維持には役には立たないのである。

最初に挙げた三つの木材の主成分の中で、リグニンは少し特異な作られ方をするため、セルロースにおけるグルコースのような特定の繰り返し単位を持たない。リグニンは主に三つのケイ皮アルコール類、すなわちp-クマリルアルコール、コニフェリルアルコール、そしてシナピルアルコールがモノマーとして相互にラジカル反応を介して重合(連結)したものであるが、これらのリグニンモノマーには各々に三つから四つの反応点(連結箇所)があるため、それらのいずれが使われるかで結合の仕方が違ってくる。

セルロースであれば、グルコース残基同士の結合は酵素が介助するため、隣り合う残基は1位と4位の炭素の間でしか連結しないが、リグニンを構成するケイ皮アルコール類の連結はいかなる酵素も関与しないラジカル同士の反応により進行するため、結合の仕方が予め決まっていない。

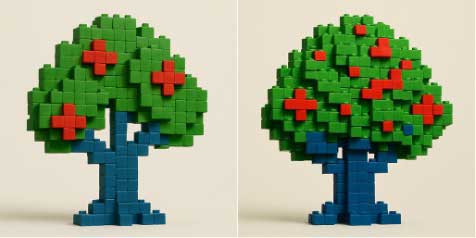

詳しい話は専門書に譲るが、このような理由からリグニンの分子内には10種類を超える異なる結合様式が存在し、それらが並ぶ順番も反応場の状況次第である。つまり、リグニンの分子構造は作り手によって形や配色が異なるレゴ作品のようなもので、言い方を変えれば、生体高分子としてはかなり構造が『曖昧』で、セルロースやDNA、タンパク質のように厳密な配列が求められる分子とは対照的である。

リグニンに見られるこのような構造の曖昧さは、木材の成り立ちにどのような利点があるのだろうか。先述のとおり、木材を鉄筋コンクリートに例えると、リグニンは鉄骨や鉄筋の役割を持つ多糖で組まれた骨組の隙間に流し込まれるコンクリートである。もし、リグニンの構造が厳密に決まっていたら、骨組の間に存在する大小さまざまな形の違う空隙を隙間なく埋め固めることは、かなり難しいだろう。流動性の高いコンクリートのように、細胞壁の隙間に合わせて自らの形状を変化させることが、リグニンには求められる。

木材が丈夫であるためには、リグニンの構造が厳密に決まっていない方が良いことは理解していただけたと思う。しかし、我々が木材を、中でもリグニンを化石資源の代替として特定の低分子化合物の原料として使う場合は厄介である。繰り返し構造を持つセルロースであれば、酸処理により比較的高い収率でグルコースを得ることができる。一方、リグニンには厳密な繰り返し構造が存在しないので、特定の方法で分解しても、同じ構造の分解物を効率的に回収することが望めない。

このようなことから、これまでリグニンは主として燃やすことで熱源として活用されてきたが、今後はマテリアルとしての用途拡大も大いに期待されるところである。具体的なリグニンの応用先については、既にこのサイトに掲載された、あるいは今後掲載予定の玉稿を参照されたい。(東京農工大学大学院 農学研究院 生物システム科学部門教授 梶田真也)