What kind of communication is necessary to eliminate "deteriorating forests" that have become less valuable due to long cutting periods?

Updated by 小林靖尚 on July 30, 2025, 6:07 PM JST

Yasuhisa KOBAYASHI

株式会社アルファフォーラム

株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 1988年早稲田大学理工学部応用化学科卒、三菱総合研究所主任研究員(住環境担当)を経て、同社のベンチャー支援制度を活用し2001年に株式会社アルファフォーラムを設立。以降、木材利用システム研究会(常任理事)、 もりもりバイオマス株式会社(顧問)、富山県西部森林活用事業検討協議会(事務局)等を歴任。2023年9月には木材利用システム研究会賞を受賞。

6月下旬、山林調査を行った。地元森林組合の参事、山林を売りたい人(所有者)、買いたい人と、私だ。山林所有者は高く売りたいよりも、地域のために活用してほしいとの意向が強い。合計で20ha超の山林であり、主にスギ、1~2割程度ヒノキが入っている。

私が現地踏査で撮った下の写真で、このコラムを読んでいる人はどんな感触を得るか?

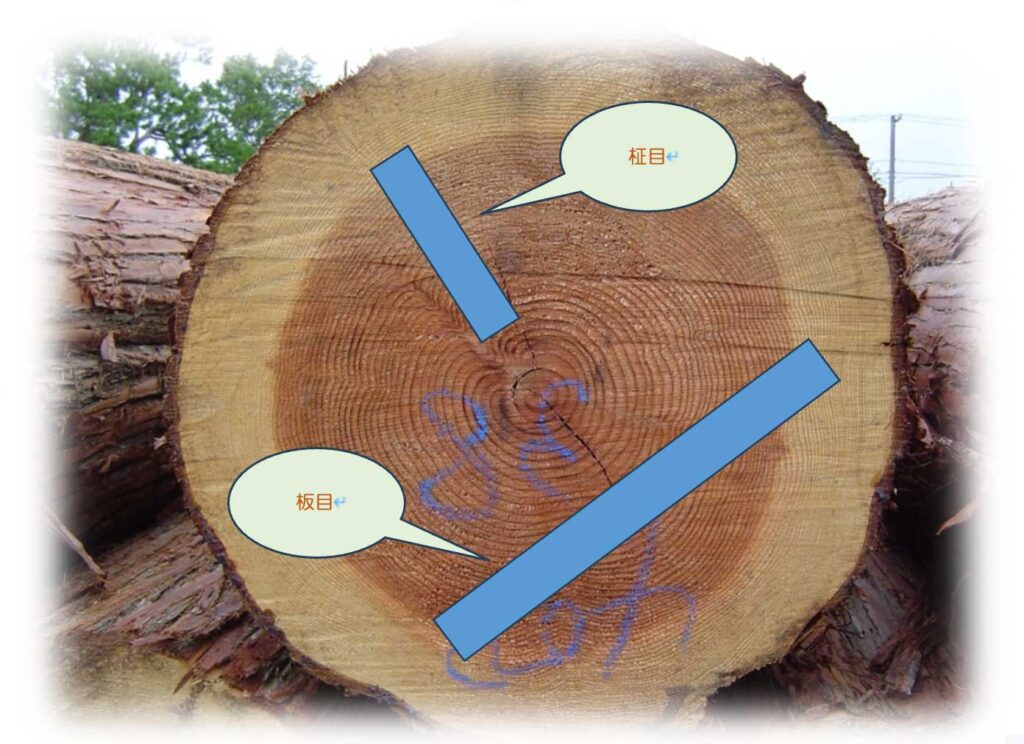

除伐と間伐が終わって立派に育っている樹…ではあるものの、ちょっと残念な、もったいない山林だ。右側の写真には身長172cmの男性がスギの樹の前に立っている。ということは、この木の胸高直径は70cmを超えている。よく目にする木材製品は年輪の模様がある。大別すると「板目」(※1)と「柾目」(※2)がある。太くなると柾目取りが期待でき、それなりの高値で取引される場合もある。和室の長押や鴨居、柱に使われ目に見える木材は「フシがない(役物:ヤクモノ)」が好まれる。

太さとしては充分だが、次に樹肌に注目してほしい。枝が抜けた跡が見えるだろうか? 写真にある樹は、製材してもフシの無い製品はほとんど出てこない。いわゆる並材(ナミザイ)なのだ。胸高直径が太い割に樹高が低いのも残念だ。このあたりの地位(※森林の生育条件)の特徴かもしれないが、「伸びがない樹」なのだ。元玉~2番玉は太いが、三番玉からはぐっと細くなるイメージだ。ぐっと細くなるということは、丸太の元口と末口(木口の径)の差が大きいのだ。長い柱などを製材する場合は末口径にあわせるので、背板の容積が増える≒無駄な部分(高く売れない部分)の比率が大きくなる。これも残念!

胸高直径70cm超の素材生産にも問題がある。針葉樹は高性能林業機械のハーベスタを使って造材(伐倒~枝払い)で効率的な施業が可能となるが、ここまで太いと0.45(コンマヨンゴー:バックホーのバケットサイズが0.45立方m)クラスの重機でも危険を伴うので、チェーンソー伐倒やウインチなどを使って引っ張り出し、チェーンソーで枝払いの可能性がある。まあ大丈夫だろうと安易に考えてハーベスタやプロセッサ、またはグラップルで掴んでも、重機側が転倒する可能性すらある。0.7クラスの重機を入れて施業をすることも考えられるが、林専道~作業道を広げなければならない。特殊伐採かもだ。

要するに、合理的な施業システムで対応できないので「伐倒搬出にコストがかかる」のだ。苦労して素材搬出しても、製材機が受け付けない。台車付き帯鋸(片バンドソー)であればこの程度の径の丸太は問題ないが、効率の良いツインバンドソーは一般的に40~60cmまでの径の丸太を対象として設計されている。伐倒搬出した後もコストがかかるのだ。

原木市場では末口直径50センチ以上の丸太の容積単価は下がる傾向にある。苦労して出したとしても「やっかいもの」になる可能性が高い。では、なぜこんな状況になってしまうのか?

間伐は「いらない樹」を伐る。だから補助金もつくのだ。残した樹の価値を上げるための間伐が、いつのまにか「高く売れる丸太の収穫」になっている。もちろん、間伐材も利用できるものは貨幣価値をつけて取引すべきではあるが、現在最もお金になる樹を伐採搬出しているのではないか? しているのだ。収穫間伐とも言うが、少なくとも残った樹の価値を高めるための意は捨ててはならない。直径24cm前後の丸太(中目:ナカメ)の人気が高く≒容積当たりの単価が高く取引されている。この程度の素材生産には高性能林業機械システムがマッチする。

かつて和室が旺盛だったころのように、いずれ木材価格は高くなると考える山林所有者もゼロではないが、最終需要まで見越した間伐が必要である。本来は太い樹から間伐を入れるべきだ。森林経営計画の目標収益の影響もあり「高く売れる樹の収穫」を改め、多くの機能を生み出す森林保育の本質に戻るべきだ。伐れなくなった樹をそのままにしておくと、いずれ自然と倒れる。台風や突風で倒れ、また新しい樹が萌芽してくる。人間は森林の恵みの中で生活させてもらっているので、もっと森林のことを考え近づいて、手を入れていくべきだ。

上の写真は、ちょうど中目の丸太が収穫できるスギの林である。間伐が終わって間もないところだった。なぜ全てを収穫(主伐)しないのか? これ以上太くしても先に述べたように価値は下がるし伐倒搬出作業もたいへんになるだけだ。何年先に主伐する計画なのかはわからないが、我々調査隊3名は口を揃えて「長伐期でコストを先送りにしたな…」をつぶやいた。

収穫できる素材となるまでには、地拵え~植林~下草刈り~除伐~枝打ち~間伐…と、数十年が必要となる。これらのコストは主伐収穫の価値を上げようとする行為である。途中の間伐では売れるものが採れる場合もあるので、売れた金額から伐出コストを引いた分は山林所有者に還元できる場合もある。さてここで、ワンサイクル最終収穫までの手入れは「コスト」と考えることが許容されているわけだ。

主伐をすると素材の売れた金額から、これまでかかった費用を引いた残りが営業総利益になるので、現在評価されにくい枝打ちや間伐コストを貸借対照表(バランスシート:BS)に計上していると「赤字」になる可能性が高い。すると、既に十分市場で売れる太さになっていたとしても「長伐期方針」を立て直してコストの精算を先送りすることを考える。途中で売れるものは極力高くしたいわけだ。先送りは20~30年先のことだし、その時の市場はわからないので、ひとまずは先送りが可能となっている。水源涵養や災害対策、生物多様性でかけたコストもBSでは資産計上されていることもあるが、これは収穫できないので資産が上昇したと計上しないほうが良いと思う。森林の保全、育林や保育は公共事業である。年度ごとに精算、それも資産については減損会計を徹底すべきと思う。企業会計と同様の運用になるべきだ。

山主と山林購入希望者との譲渡価格調整は、長年にわたる価値評価のズレで困難になっている場合も少なくない。こんな背景もあって、ほったらかし山林も多くなっている。所有しているからほったらかしてもOKではない。森林産業は公共事業の側面が大きいのだから。山林はもっている、何代も前から相続で受け継いだ山林がある…ならば、せめて自身が所有している山林の境界は所有者が明確に把握して管理してもらいたい。

このような山林に対する希薄なコミュニケーションが「残念な山林(森林)」を生み出している。日本の森林の80~90%は10齢級(植林後50年)以上だ。いわゆる伐期を迎えている。そろそろ真剣にその利用を考え、地域の利としていきたい。(株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 小林靖尚)

<解説>

※1:板目(いため)とは?

丸太の上部分から下部分までをカットした木材。端部分と中心部分で木材のサイズに差は出るものの、丸太のほとんどを木材として活用することができる。

※2:柾目(まさめ)とは?

丸太の中心部から外側にかけて、中心から放射線状に製材した木材が「柾目」。柾目は“丸太の半径”が最大サイズになり、製材できない半端部分が出てくる。