Updated by 『森林循環経済』編集部 on July 15, 2025, 6:03 PM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

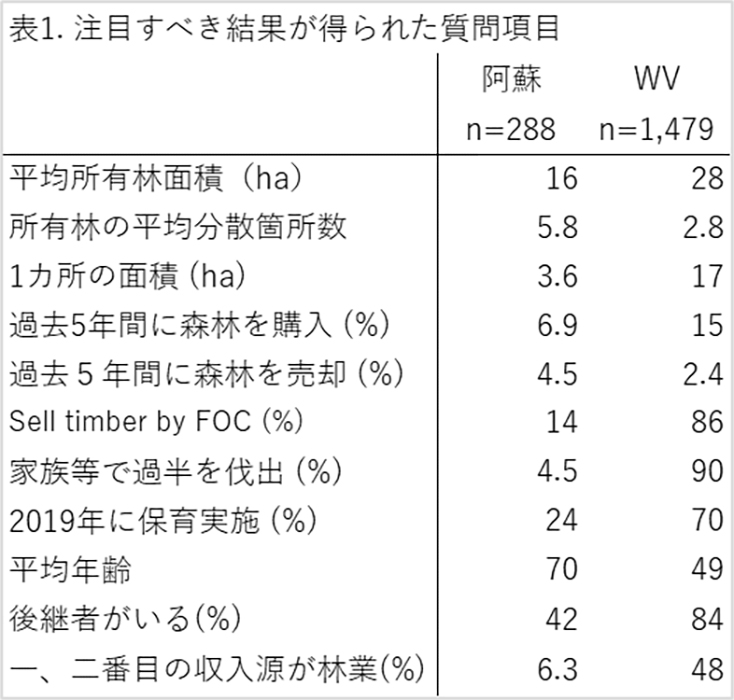

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所は、日本と社会制度や森林環境に共通点のあるオーストリアと日本国内の地域を比較することで、個人所有の森林が林業収入にどう結びつくかを明らかにした。調査対象となったのは、熊本県阿蘇森林組合と、オーストリアのシュタイヤーマルク州林業協同組合連合会(WV)。組合員を対象としたアンケートおよび現地調査により明らかになったのは、両国の林家における経営規模と収入構造の明確な違いである。

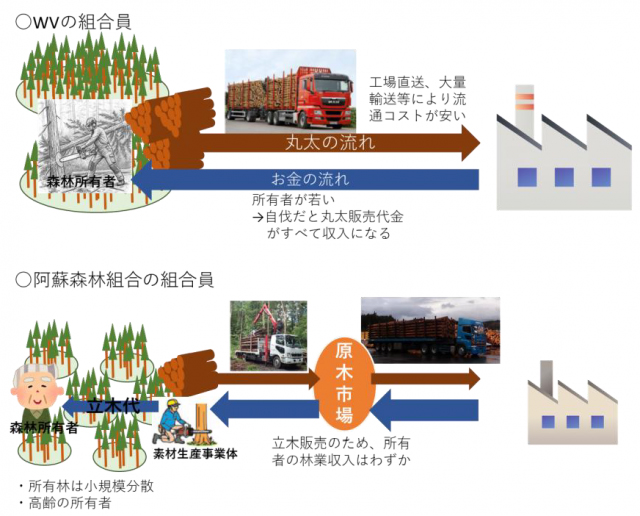

阿蘇森林組合とWVは、ともに中山間地域に位置し、中小規模の私有林が多く存在する点や、農林業の複合経営が行われている点で共通している。調査では、WVの組合員1人あたりの所有林は、阿蘇森林組合と比較して一カ所あたりの面積・合計面積ともに大きかった。これにより、林家自身が自ら伐採・搬出を行う「自伐林業」によって安定的な林業収入を確保している実態が確認された。

では、なぜオーストリアでは大規模な森林所有が維持され、活発な林業経営が可能となっているのか。調査はその背景にある社会的なシステム、特に相続制度と法規制の重要性を指摘している。

一つは、農林年金制度の存在だ。オーストリアでは、農林年金を受給するためには農林地を後継者に移譲する必要がある。この制度が、高齢になっても土地を所有し続けるインセンティブをなくし、早期の世代交代、すなわち生前相続を促す要因となっている。これにより、意欲と体力のある若い世代が、早期から責任ある経営者として林業に携わることが可能になる。

さらに、森林の細分化を防ぐ仕組みも機能している。オーストリアには伝統的に「一子相続」の慣習が根付いており、これに加えて土地取引法や森林法といった法規制が、安易な土地の分割や転用を制限している。これらの制度的・慣習的な背景が、代々受け継いできた森林の経営規模を維持・確保し、収益性の高い林業を継続する上での基盤となっているのだ。

収益性が高い背景には、丸太の流通コストの低さもある。オーストリアでは、所有林が大規模で、かつ自伐による林業が一般的であるため、伐採・搬出・出荷までの工程を所有者自身が担いやすい構造となっている。こうした体制は、流通工程の簡素化・効率化につながり、結果としてコスト削減に寄与しているとされる。

これに対して、阿蘇森林組合では後継者不足や所有林の分散化により、自伐による林業がほとんど行われておらず、経営の継続が困難になりつつある。実際に、後継者の確保が課題となり、所有者が林業から離れるケースも多い。日本では、林地の細分化や流通インフラの未整備、制度的な支援の乏しさなどが重なり、林業を安定的な生業とすることが難しい構造となっている。

本研究は、日本と社会構造や森林条件に共通点の多いオーストリアの事例を通じて、持続的な森林経営に必要な制度的・経済的条件を照射したものといえる。 森林の適正な相続と所有面積の確保、流通の効率化、法制度の整備を通じて、個人所有林の活性化を促すことが、日本においても地域主導の林業を再生させる鍵となるだろう。

※用語解説

<林家>

森林を所有する世帯の総称であり、企業等の法人は含まれない。

<自伐>

森林所有者が、所有林の立木を業者に委託せずに、所有者自身や家族の自家労働によって伐採し、丸太に加工して販売すること。

※参照リンク

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所/オーストリアにおいて個人の森林所有者が活発に林業を行っている要因を明らかにした