Why Japan needs a "forest circular economy" now: Determination to aim for a platinum society based on resource self-sufficiency, lifelong growth, and resident investment

Updated by 小宮山 宏 on August 12, 2025, 9:16 PM JST

Hiroshi KOMIYAMA

(一社)プラチナ構想ネットワーク

東京大学工学部教授、工学系研究科長・工学部長、東京大学総長(第28代)を経て、2009年三菱総合研究所理事長に就任。2010年プラチナ構想ネットワーク会長(2022年 一般社団法人化)。その他、STSフォーラム理事長、一般社団法人超教育協会会長、公益財団法人国連大学協力会理事長、公益財団法人国際科学技術財団会長、一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター理事長など。また、ドバイ知識賞(2017年)、イタリア連帯の星勲章(2007年。)や「情報通信月間」総務大臣表彰(2014年)、財界賞特別賞(2016年)、海洋立国推進功労者表彰(2016年)など、国内外の受賞も多数。

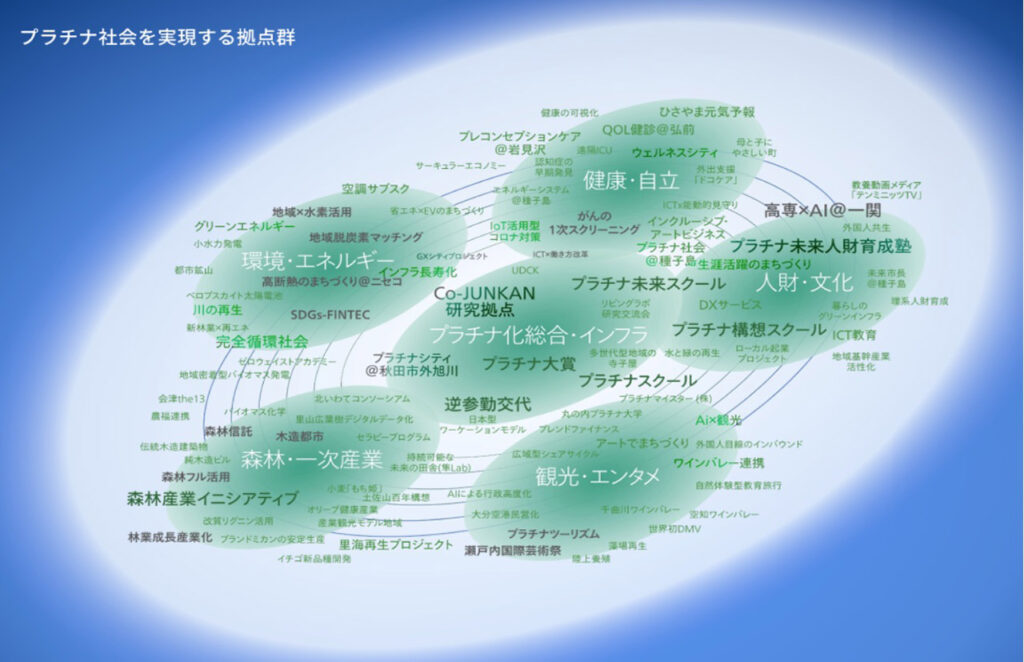

私はプラチナ構想ネットワークの会長として、また東京大学の元総長として、長年日本の未来を考えてきました。今、世界は激動の時代にあるからこそ、私たちが目指すべき社会像を明確にし、自分たちの国を強くしていくことが何よりも大切だと考えています。21世紀のビジョンとして私たちが提唱している「プラチナ社会」とは、「地球が持続し、豊かで、すべての人の自己実現を可能にする社会」です。この抽象的な目標を具体化するために、「資源を自給」し、「人々が生涯成長し続け」、「住民が地域社会を支える産業に出資」する、そんな日本を目指したいと考えています。

私の原点は、50年以上前にローマクラブが提唱した「成長の限界」という考え方にあります。地球は有限であり、経済成長や人口増加には限界がある。これは当たり前のことですが、当時は地球が無限に大きいかのような感覚がまだ残っていました。人工衛星から地球を見た画像が送られてきて、私たちは初めてその有限性を真に意識したのです。 もう一つ、経済学者の故・宇沢弘文さんが提唱された「社会的共通資本」という考え方も、私の活動の大きな背景にあります。道路や空気、水といった、人々が共通に必要とする社会的な資本を、資本主義の自由経済の中で維持していくのは非常に難しいのです。

これらの問いに対し、私たちなりの答えを出そうと始まったのが、「地球が持続し、豊かで、すべての人の自己実現を可能にする社会」としてのプラチナ社会構想です。そして、その具体的な活動として、「資源自給」「生涯成長」「住民出資」という三つのキーワードを掲げ、日本が目指すべき新しい国の姿を描いています。この実現のために、私たちは五つの「プラチナ産業イニシアティブ」を立ち上げることにしており、その第一弾であるプラチナ森林産業イニシアティブが提唱したのが「森林循環経済」なのです。

日本は国土の約7割が森林に覆われているにもかかわらず、木材の6割以上を輸入に頼っているという、先進国では稀な状況にあります。山に入れば道がなく、木を伐る人も、それを運ぶ機械も足りない。まさに「ないない尽くし」の状況です。 これまでも森林に関する提言は多くなされてきましたが、残念ながらどれも成功したとは言えませんでした。

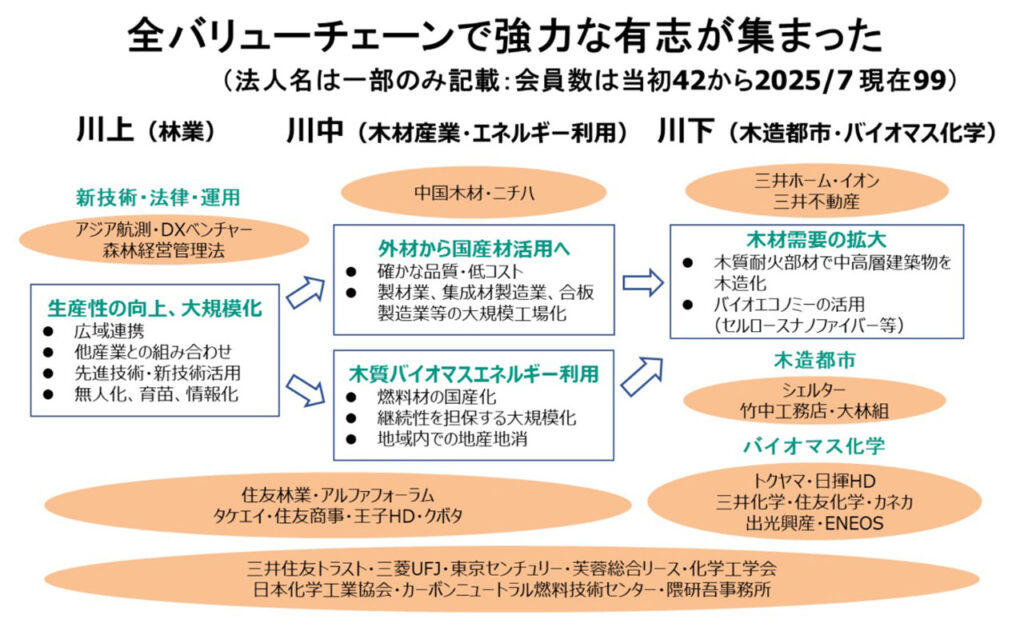

しかし、私たちがこの困難な分野にあえて挑むのは、この国には「隠れた富」である森林が膨大に存在し、それを活用する強力なメンバー、つまり林野庁はもちろん、化学会社、木造ビルを建てる建設会社、金融機関、保険会社など、あらゆる分野の企業や自治体、個人が集まったからです。皆が、それぞれの視点から森林の重要性を認識している。だからこそ、今までの延長ではない、新しいやり方で変革を起こせると確信しました。

「森林を守るために木を伐る」と聞くと、矛盾しているように聞こえるかもしれません。しかし、木は成長とともにCO2の吸収力が落ちていきます。老いた木を伐り、若い木を植えることで、森林全体のCO2吸収力を高めることができるのです。 そして、伐った木をいかに有効活用するかが重要です。「森林循環経済」の最大の特徴は、「大きな需要」を起点とすることにあります。

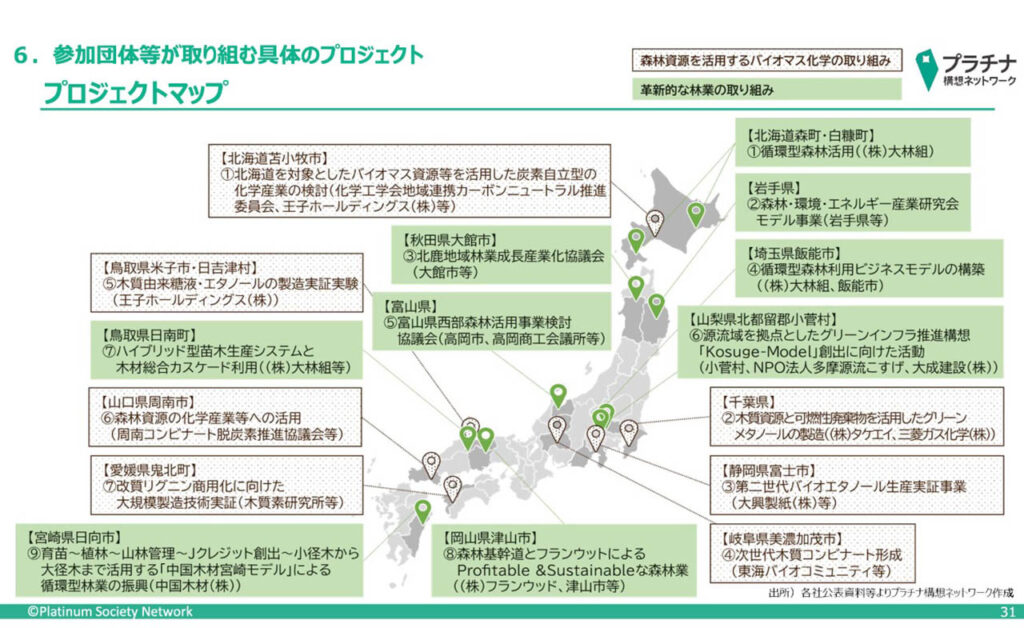

その一つがバイオマス化学です。2050年には石油が使えなくなる時代が来ます。その空白を埋めるのが、森林由来のバイオマスを原料とした化学製品です。

もう一つは木造都市です。木材はCO2を固定するだけでなく、皆さんもご存じの通り、木造の建物は、人に安らぎを与える魅力があります。大きなビルでも木造で建てられる技術が確立されつつあり、都市に木造建築を増やすことは、森を都市に移し、CO2を都市に固定することにつながります。しかも、木造のビルの方が好まれることが分かってきました。

私たちは日本各地で「伐って、使って、植えて、育てる」という森林循環を徹底し、年間10万立方メートルの丸太の集材を目指しています。既に16の地域で、様々な協力者がこの実装段階に入っています。

いま私たちは五つの産業イニシアティブを具体的に進めています。

森林の次は「再生可能エネルギー産業イニシアティブ」です。AIなどのためのデータセンターによる電力消費の増大などを考慮すると、2050年には今の電力需要の約2倍になると見ています。ただし、この日本のエネルギーの8割を再生可能エネルギーで賄うことは、十分実現可能だと考えています。

特に注目しているのが、「ソーラーシェアリング」です。畑や田んぼの上に太陽光パネルを設置するもので、30%程度の被覆であれば作物への影響はほとんどありません。千葉での実験では、1ヘクタールあたり年間300万円の農業収入に加え、売電収入が2000万円にもなりました。これは、農業収入が6~7倍になる可能性を意味します。若い人が農業に参入し、地域の一次産業が活性化する大きな可能性を秘めています。

また、「都市鉱山」も日本の資源自給にとって極めて重要です。東京オリンピックのメダルが市民の提供したスマホから作られたように、都市に眠る廃家電やスクラップから、金銀銅はもちろん、レアアースから鉄に至るまで、あらゆる金属を回収・再利用する時代が到来しています。天然の鉱山よりも、都市鉱山の方が高い濃度で金が含まれているのです。 20世紀の資源が化石燃料や地下の鉱石だったのに対し、2050年には再生可能エネルギー、都市鉱山、そしてバイオマスの成長量が日本の新たな資源となるでしょう。これら全てが、日本が国内で自給できる資源なのです。

他にも、「健康産業イニシアティブ」では、健康寿命を延ばし、誰もがウェルビーイングを実現できる社会を目指しています。また、「人財産業イニシアティブ」では、記憶力重視の画一的な教育から脱却し、子どもからシニアまで誰もが生涯にわたって創造性を発揮し、成長し続けられる社会をコミュニティ全体で構築していきます。そして、これらの新しい産業が形になれば、日本の豊かな食や温泉、安全な社会に加え、「未来が見える国」として、世界の観光客を魅了する「新観光」が生まれると確信しています。

これらの新しい産業を社会に根付かせるためには、もちろん資金が必要です。今、NISAなどで「貯蓄から投資へ」という流れが加速していますが、残念ながらその多くが海外への投資に向かっています。しかし、私たちが作ろうとしている森林、再生可能エネルギー、教育、健康、観光といった産業は、全て国内産業です。ここにこそ、国民の皆さんの貯蓄が投資される「受け皿」を作るべきだと考えています。

日本には2200兆円もの個人資産があり、そのうち60兆から100兆円がタンス預金だと言われています。大手電力会社10社の時価総額が6兆円であることを考えれば、森林を良くするための企業が生まれ、それに地元の人が出資することは十分に可能です。 これこそが、民主主義と資本主義を守りながら、社会的共通資本を維持し、社会の格差や分断といった現代資本主義が抱える困難を克服する具体的な方法だと私は信じています。

私たちは、この大きな挑戦に「前向きの愛国心」と「先頭に立つ勇気」を持って挑んでいきます。日本が資源を自給し、人々が生涯成長し続け、住民が地域を支える社会。これこそが、私たち日本が世界に提示できるプラチナ社会の姿だと確信しています。ぜひ、皆さんもこの変革の動きに加わっていただければ幸いです。(プラチナ構想ネットワーク会長 小宮山宏)

※2025年7月10日に開催した『森林循環経済』創刊記念ウェビナー「森林循環で創出する未来」の講演内容を再構成しています。

この「森林循環経済」の理念と、日本が資源自給国家へと生まれ変わるための道筋を、小宮山宏ら専門家がわかりやすく解説した書籍『森林循環経済』が平凡社より8月5日に刊行されました。

バイオマス化学、木造都市、林業の革新を通して、日本の森林を起点とした新たな循環社会をどのように構築していくのか。二酸化炭素固定の問題から、日本の木と森林の可能性、そして「伐って、使って、植えて、育てる」循環の仕組みまで、多角的な視点からその未来を描きます。

各章には、注目すべき取り組みを進める企業や専門家へのインタビューも掲載。日本の森林が抱える課題、活用が持つ無限の可能性、そして日本人にとって森林とは何か。森林に関心を持つすべての人に、多くの視点と気づきをもたらす、まさに必読の一冊です。ぜひ本書を手に取り、未来を共に考える仲間になってください。

『森林循環経済』

編著者:小宮山宏(一般社団法人プラチナ構想ネットワーク会長)

出版社:平凡社

判型・ページ数:A5判、176ページ

定価: 1,980円(本体1,800円+税)

刊行日:2025年8月5日

販売:全国の書店およびネット書店

Amazonで見る