The key to producing homogeneous polymeric materials from lignin is an interdisciplinary approach combining chemistry and biology

Updated by 園木和典 on August 18, 2025, 6:04 PM JST

Tomonori SONOKI

弘前大学

弘前大学 農学生命科学部 准教授/専門は応用微生物学。リグニンから均質な素材の製造に向けた微生物機能の開発に取り組んでいる。リグニンの化学分解、発酵生産、そしてポリマー合成が連携した学際的アプローチにより、その実現を推進している。

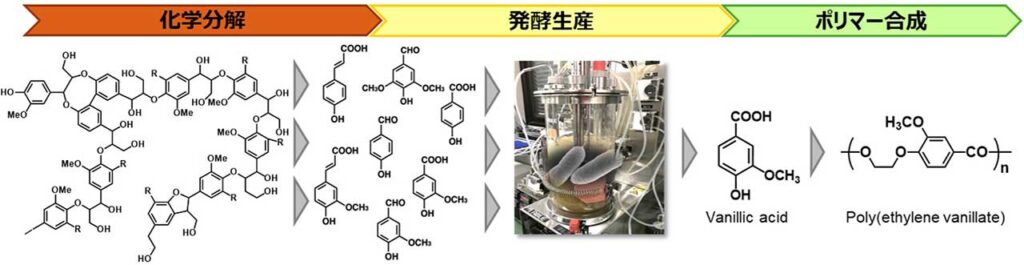

リグニンはセルロースとともに木質および草本系バイオマスの主要成分であるが、その規則性のない不均一な化学構造が、素材として広く利用するうえでの障壁となっている (※詳細は7月25日の森林循環経済の記事を参照)。この不均一性を克服し、リグニンから均質な素材を製造するためのアプローチの一つに、リグニンを一度低分子化して特定の有用化合物を選択的に取り出す方法が挙げられる。しかし低分子化の過程では化学的性質が類似した様々な芳香族化合物の混合物が生成されるため、特定の化合物だけを効率よく分離・回収し、均一な素材の合成原料とすることは容易ではない。

自然界には、このようなリグニンに由来する多様な芳香族化合物を利用して増殖する能力を、進化の過程で獲得してきた微生物群が存在する。このような微生物の代謝能を活用することで、リグニンの低分子化により生成される芳香族化合物の混合物を、特定の化合物に変換・集約するコンセプトが 2000年代初頭に日本から世界に向けて提案された (※詳細は8月4日の森林循環経済の記事を参照)。現在では微生物代謝の活用は、リグニンからの有用物質生産に向けた有効なアプローチとして世界的に取り組まれている。

リグニンをどのような方法で低分子化するか、このことは微生物代謝を活用した有用物質生産において極めて重要である。微生物がリグニン由来の化合物を細胞内に取り込み、代謝可能な低分子量まで効率よく分解する技術が求められる。現在工業化されている主要なパルプ製造プロセス (クラフト蒸解やサルファイト蒸解) では、微生物が増殖に利用可能な化合物が一部含まれているものの、その割合は低く、生成される化合物は多岐にわたる。

これらのプロセスは「リグニンを除去する」ことを目的に開発されてきたため、そのままでは発酵に適用することはできない。したがって、微生物代謝と適合性の高い「リグニンを利用する」ことを目的とした低分子化技術への改良または新規開発が求められる。そのためには分解生成物の特徴と微生物の代謝能力との適合性を検証しながら研究開発を展開することが重要である。さらには発酵産物中に混入しうるマイナーな化合物が、後段のポリマー合成工程を阻害する可能性がある。このため、化学分解 × 発酵生産 × ポリマー合成に関わる研究開発グループが緊密に連携して技術開発を進めていくことが重要である。

このような連携体制での取り組みにより、我々はこれまでに、エンジニアリングプラスチックの一種であるpoly(ethylene vanillate) をリグニンから作り出すことに世界で初めて成功した (※弘前大学・長岡技術科学大学・帯広畜産大学共同プレスリリース)。芳香族化合物は、ポリマーに対して熱安定性や剛直性などの優れた機能を付与することが知られており、植物が作りだす天然の芳香族高分子であるリグニンは、これらの化合物の持続可能な供給源として有望である。

我々はさらに、従来石油から製造されてきたポリマー原料を代替可能な基幹化合物(4-hydroxybenzoic acidやcis,cis-muconic acidなど)をリグニン由来の芳香族化合物から発酵生産する技術の開発にも取り組んでいる。このような取り組みは、従来の枠組みを大きく超えた学際的アプローチによって具体化できるものであり、リグニン利用の障壁を乗り越え、リグニンからの均質な素材製造を実現する鍵となる。

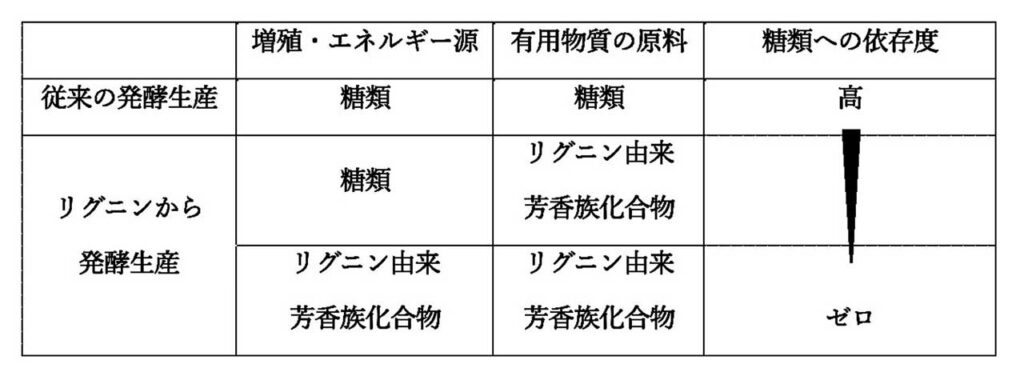

発酵生産では、使用する微生物株の増殖・エネルギー源と生産される有用物質の原料が必要である。 多くの発酵では、これらの両方に多糖 (デンプン、セルロースなど) を加水分解して得られる糖類 (グルコースなど) が用いられている。一方、リグニンからのポリマー原料等有用物質の発酵生産では、有用物質の原料がリグニンであるため従来発酵で多用されてきた糖類への依存度を低減できる。

さらに、進化の過程でリグニンに由来する芳香族化合物をその増殖・エネルギー源として利用する代謝を獲得してきた種 (Sphingobium lignivorans SYK-6株、Pseudomonas putida KT2440株、Pseudomonas sp. NGC7株など) を活用することで、増殖およびエネルギー源、そして物質生産原料に必要な全ての炭素源をリグニン由来の芳香族化合物から供給する、糖類を使用しない発酵技術の創出も可能である。我々は、このコンセプトを世界に先駆けて提案し、リグニンやバイオマスを化学処理して生成される芳香族化合物をcis,cis-muconic acid、4-hydroxybenzoic acid、vanillic acidなどの有用物質の原料とするとともに、微生物の増殖・エネルギー源としても利用する、糖類を一切使用しない発酵技術の開発も進めている。(弘前大学 農学生命科学部 准教授 園木和典)