A sustainable model learned from an Austrian village to promote the spread of thermal energy in mountain villages

Updated by 小林靖尚 on August 29, 2025, 9:36 AM JST

Yasuhisa KOBAYASHI

株式会社アルファフォーラム

株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 1988年早稲田大学理工学部応用化学科卒、三菱総合研究所主任研究員(住環境担当)を経て、同社のベンチャー支援制度を活用し2001年に株式会社アルファフォーラムを設立。以降、木材利用システム研究会(常任理事)、 もりもりバイオマス株式会社(顧問)、富山県西部森林活用事業検討協議会(事務局)等を歴任。2023年9月には木材利用システム研究会賞を受賞。

当たり前のように化石燃料を使っていることに違和感を覚えたことはありませんか? いまや電力や熱エネルギーは石炭や石油を燃料としている比率が大きくなっている。ふと地域を見渡すと、そこにはかつて燃料として大きな役割を担っていた森林資源があふれている。森林資源は扱うことが面倒ではあるが、技術の進歩もあって燃焼効率のよいボイラ機器入手や稼働管理の省力化もできる環境になっている。地域にとって「エネルギーの選択肢を増やす」≒「地域が豊かになる」と同意だ。化石燃料は消費量に比例して地域外に燃料購入費用が流出するが、森林資源は地域内でお金が循環することも良いところだ。地域のために率先して地域が豊かになる提案ができる。直接的にはエネルギーコストのダウンと、導入後の視察ツアーなどで流動人口の増加が期待できる。

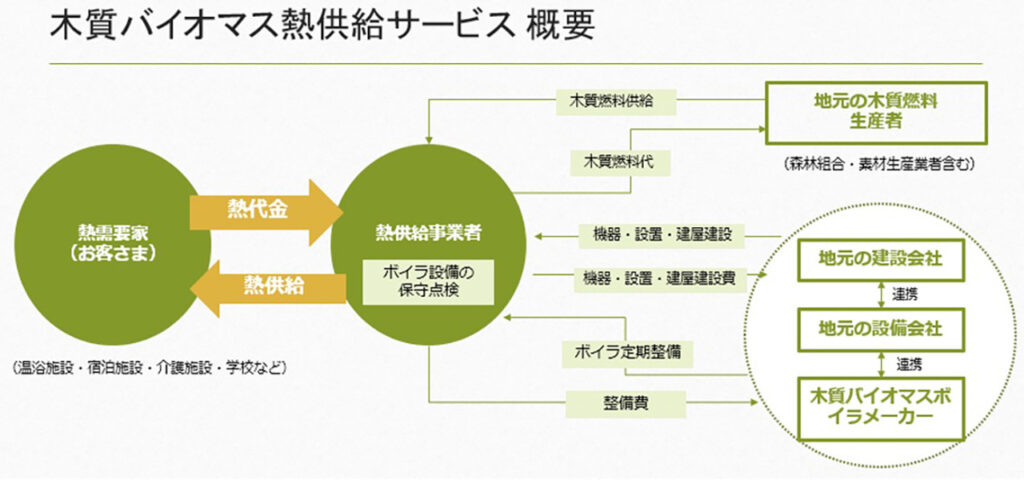

木質バイオマス熱供給サービスとは、木質燃料でつくる熱を使用するために必要な設備・建屋の調達・購入、木質燃料の調達・購入、設備の保守点検等全てを、熱供給事業者がお客さまに代わって行うサービスである。お客さまには電気代のお支払と同様に、使用した熱量分の代金をお支払頂くのみ。

電気エネルギーは当たり前に、各家庭~各事業所で使うことができる。これは明治時代から電力会社の努力の成果といえよう。同じように、地域で当たり前のように使う、または分配される熱源を、現在の技術で圧倒的な速さで普及させたい。

パスポートの書き換えがあったので、Austriaに行った回数をスタンプの数で確かめてみた。ここ10年間で24回だ。全てAustriaの林業、林業機械メーカ(特に架線系集材機械)、フォレスター、木材関連研修所、木質バイオマスボイラメーカ、熱供給事業者、木造建築物、その設計者(意匠、構造)などに会って話をしてきた。

Austriaは北海道程度の国土面積であり、インスブルックから西側は険しいアルプス山岳地帯となるので、人口はViennaとGraz、Salzburg、Linzあたりに集中している。林業はGrazを中心とするシュタイヤーマルク州で盛んだ。Austriaは上記の主要都市以外の「まち」「集落」が点在するイメージがある。教会の数だけ集落があると考えて良いだろう。日本のように「限界集落」のような雰囲気はない。里山に手が入り続けているのだ。下記はAustriaシュタイヤーマルク州の里山の写真である。「伐ったり、植えたり、牧草化したり…使い続けている」のである。

Austriaでは1500ヵ所以上の「熱供給事業」が存在継続している。集落で熱導管を敷設して、電気を配るように熱を配って、その熱をkWh(キロワットアワー)またはMJ(メガジュール)で単価を決めて売って事業を成立させている。Austriaの熱供給事業者は「儲かっている(利益は確保している)」、熱需要家は「灯油や重油よりも熱を安く手に入れることができている」との答えが返ってくる。森林という土地を有効に活用している結果が、当たり前に熱供給事業を普及させたと納得する。

10年以上前になるが、Austriaの木質バイオマスボイラメーカーの社長以下4名を、岡山県真庭~長野県の案内をさせていただいた。クルマの車窓から「里山がきたないですね…手が入っていないですね…」の声が出る。東京に居住されている方々は「緑が豊富できれいね…」と思うような風景だが、Austria国民は「何これ…キタナイ…!!」の評価だ。確かにツルがはびこり、雑木・雑草がはびこり、とても山林に入りたくないところが多かった。何十年も手を入れていない山林は、山村や集落の活力低下とともにさらに荒廃した。

熱エネルギー無料運営はいくつかの条件を整える必要がある。林業があたりまえに復活し、木質バイオマスボイラが安定稼働し(安定稼働させられる担当者と、それをバックアップする技術)、数キロメートルの熱導管は道路と同じように地域インフラとして自治体が管理、熱供給事業はこのインフラを借りるという仕組みだ。熱供給事業者には数千haの森林の地上権を持てば、建築用材~エネルギー燃料等々で事業として成立する可能性が高い。森林の地上権を得るかわりに、集落の皆様(山林所有者)は無料の熱エネルギーを得る。これから集落に入ってくる若年層は、この仕組みに関係する持続可能な仕事につけば、熱エネルギー無料で良い。こんな地域をつくって、山村集落の復活を考えてみたい。

Austriaの自伐農家・林家は、熱エネルギー無料と同様の恩恵がある。燃料チップを提供する者も熱供給事業の出資者になっている場合が多いが、出資比率、納入チップの品質や量に応じた配当金見合いのチップ販売料金がもらえるので、地域熱供給システムに含まれる需要熱量に対しては料金を支払うのだが、差し引きで実質無料になっている場合もある。合理的な仕組みだ。

次回からは福井県あわら三国地域の「もりもりバイオマス株式会社」の企画から事業計画づくり、事業化~課題克服~事業継続…のポイントを書きはじめたい。(株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 小林靖尚)