Noto's Satoyama and Satoumi, supported by forestry, is also working to revive the area by making use of its forestry heritage and Globally Important Agricultural Heritage System

Updated by 一二三悠穂 on September 03, 2025, 9:32 PM JST

Yuho HIFUMI

石川県

2012年石川県庁に入庁。森林計画や森林GISの担当を経て、農林総合事務所では林業普及指導員として「能登のアテ林業」の林業遺産登録、2024年能登半島地震発生後は「アテ林業・能登ヒバを活用した能登の創造的復興プラットフォーム」の設立に携わる。京都大学大学院で地球環境学修士号を取得。金沢大学能登里山里海マイスター。森林総合監理士(フォレスター)。

2024年元日の能登半島地震と9月の奥能登豪雨という、県政史上未曽有の複合災害を経験した石川県能登地方。被災地では住宅再建やインフラ復旧が少しずつ進み、暮らしと生業の再建に向けた動きが始まっている。伝統を受け継ぎ、自然の恵みを生活に活かす知恵が息づく能登は、2011年にFAOの世界農業遺産(GIAHS)に認定され、持続可能な農林水産システム「SATOYAMA SATOUMI」のモデルとして世界的に評価されていたが、地震と津波により多くの家が失われ、隆起した海岸線や土砂崩れによって、先人が築いてきた里山の風景は大きく様変わりしてしまった。豊かな半島文明を支えていた森林・林業・木材産業の、在りし日の姿を振り返る。

海抜が低く、険しい山が少ない能登半島は、縄文時代から人間が定住しており、昔から山に人の手が入りやすかった。能登の森林には原生林はほとんど残っておらず、谷沿いや斜面の下~中部はスギなどの人工林で(ほとんどは戦後の拡大造林期に植えられた)、上部から尾根にかけてはアカマツやコナラの二次林が広がっている。二次林の景観は、この地で炭焼きや塩づくりを生業とした人々の手によって維持されてきたもので、現在我々が目にするのは、かつて若木だったそれらの木が大きく成長した姿である。

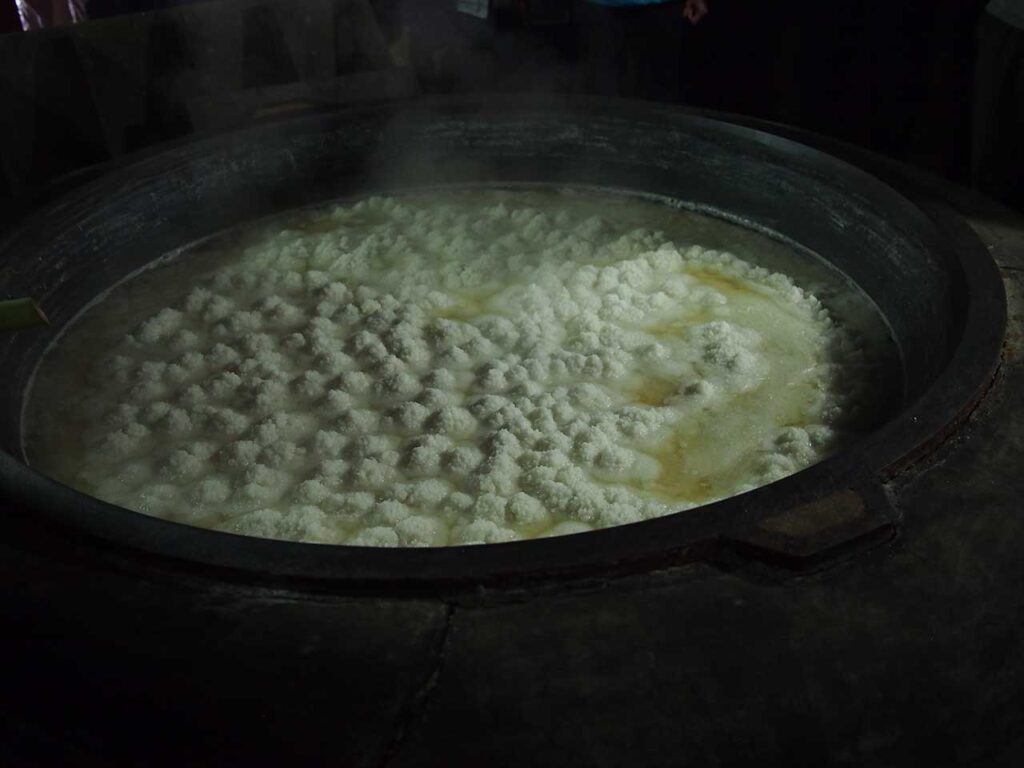

能登では、揚げ浜式と呼ばれる、海水を砂浜に撒いてから釜で煮る方法での塩づくりが約400年前から続いており、世界農業遺産「能登の里山里海」の構成資産の一つとなっている。昭和の初め頃までは、能登半島は海岸沿いに多くの塩田集落を抱えていた。藩政期には、塩づくりに従事する人々は「浜士(はまじ)」と呼ばれ、加賀藩が貸し付けた「塩手米」を元手に、山の利用権を購入して、海水を煮詰める燃料(塩木)を得ていた。明治初期の最盛期には、年間40万俵(約2万トン)の塩を生産して全国に販売していたとされ、製塩1トンにつき約2トンの塩木が必要となることから、単純に計算すると年間4万トンの薪を消費していたことになる。

これは、石川県の現在の木材生産量全体に占める製紙、バイオマス発電用のチップ材の総量と大差なく、これに木炭など他の林産物を加えると更に増えると予想される。近代化以前の日本では森林は重要なエネルギー供給源であり、薪炭林としての里山が全国に見られたが、能登も例外ではなく、いわゆる「経済林」として相当利用が進んだ状態だったことが伺える。

能登の森林利用において、もう一つの特徴と言えるのが、ここで紹介する「アテ林業」である。2023年5月、能登のアテ林業は、(一社)日本森林学会によって石川県で最初の「林業遺産」に登録されている。林業遺産とは、日本各地の林業発展の歴史を示す土地・施設・技術などを、後世に残すべき「遺産」として登録する制度である。能登のアテ林業もまた、他の林業地では見られない特徴を持っている。

そもそも、アテとは、ヒノキ科アスナロ属の針葉樹「ヒノキアスナロ(学名:Thujopsis dolabrata var. Hondae)」の能登地方での呼称で、青森の「ヒバ」と同じ樹種である。ちなみに、木材の曲がり部分を指すいわゆる「あて材」とは無関係である。能登の森林面積約14万ヘクタールのうち、人工林は約半分に相当する7万2千ヘクタールだが、このうち、スギに次いで多く植えられているのがアテで、これまでに約1万2千ヘクタールが造林されている。

ヒノキアスナロは、種子による有性繁殖以外に枝などから発根して個体数を増やすクローン繁殖を行う。クローンの稚樹は、耐陰性の高さを活かして薄暗い林内で生き延びながら成長の機会を待つ。こうした性質を活かし、アテの造林には伏条(※1)や挿し木、「空中取り木(※2)」という様々な方法が伝わっている。なお、アテはしばしばスギと混植されたり、スギやアテの上木の下に植栽されて混交林、二段林、三段林など様々な林相を作り出す。学名”dolabrata(斧のような)”の由来となっている平らで光沢ある鱗片状の葉が特徴で、本種とスギを見分ける際のポイントになる。

アテの葉はスギやヒノキに比べて分厚く光を通しにくいため、アテ林の中は地表が暗く、どこか太古の森の雰囲気を漂わせている。

ヒノキアスナロの材はスギに比べて強度が高く、湿気やシロアリの食害にも強いことから、北陸では昔から建築材や土木資材として好んで使われてきた。能登半島には元々アテの天然林があったが、資源として利用できるほどの量はなく、江戸時代の中頃までは北前船で東北産のヒバ材を大量に輸送して使っていたようである。しかし江戸時代後半から大正時代に書かれた文献には、能登の港から角材や板材に加工したアテが船で金沢や富山に向けて大量に出荷されたことが記されており、この期間にアテの資源が充実してきたことが分かる。平地の少ない能登の山間部に住む人々は、少しでも経済的に豊かになろうと、農繁期の合間を縫って熱心にアテを植えたのだろう。

また、伝統工芸「輪島塗」の素地として指定されているほか、能登の祭りのシンボルでもあるキリコ(※3)の材料としても用いられるなど、アテは木材として能登の里山里海の発展を支え、地域の文化とも密接に結びついた樹種である。石川県は、昭和41年にアテ(ヒノキアスナロ)を「県の木」に指定している。

こうした背景を踏まえ、林業遺産「能登のアテ林業」は、能登地域の3市2町(輪島市、穴水町、七尾市、能登町、珠洲市)にまたがるアテの「人工林」を対象としている。また、苗木づくりや育林に関する「技術体系」や、天正年間に東北から持ち込まれたという伝承の伝わる天然記念物「元祖アテ」といった、林業にまつわる技術、歴史的要素で構成されている。また、植林の過程で成長速度や材質の異なるいくつかの系統が見出されており、建築や工芸などの用途に応じて其々の系統を使い分けてきた。こうした点は、天然林主体である青森ヒバでは見られず、アテ林業独特の要素と言える。

人の手で作られた森が遺産として認められるのは、自然と人が相互に関わりを保ちながら豊かな生物相と文化を育んできた歴史を持つ能登ならではの出来事と言えるだろう。

能登半島では、白米千枚田に代表されるように、農林漁業によって維持される半自然のランドスケープと、集落の祭りや「あえのこと」のような伝統的な祭礼行事が地域の努力により今日まで伝えられてきた。国連大学やユネスコは、生物多様性の豊かな地域では文化の多様性も同時に守られる「生物文化多様性」という考え方を提唱し、能登が生物文化多様性のホットスポット(保全上重要な地域)であると指摘している。例えば輪島塗にはウルシのほか、木地としてアテ、ケヤキ、ホオノキなど複数の樹種が使われるほか、漆を塗るためのへらや研磨用の炭、蒔絵や沈金で描かれるデザインとしての山野草など、森林由来の素材が多く用いられる。

能登の人口は、戦後ほぼ一貫して減少し続けており、地域の担い手不足に悩まされてきたが、世界農業遺産の認定を契機に里山里海の保全と利活用の体制構築に取り組み、産官学連携での地域の魅力発信や若手人材の育成、里山里海の資源を活かした新たな商品やサービスの開発に取り組んできた。GIAHSというグローバルな切り口からローカルな資源を見つめ直し、農林水産物のブランド化や観光、教育の場づくり、更に移住促進の各施策につなげてきた実績がある。

林業遺産の登録もまた、多様な森林施業を再発掘し、地域文化に果たす森林の価値を認証する仕組みである。能登のアテが、森林や木に携わる様々なプレーヤーと繋がり、能登の復興や林業の活性化、伝統文化の保存・継承といった波及効果が生まれることを期待したい。(石川県農林水産部森林管理課 一二三 悠穂)

※1…植物の枝や葉を地面に押し付けて固定し、接地部分からの発根を促す更新技術

※2…アテの枝の部分を剥皮し、湿った水苔などを巻き付けて発根させる方法で、輪島市の篤林家である石下哲雄氏が提唱したと言われている。現在でも森林組合などが販売するアテ苗木のほとんどはこの手法で生産されている。

※3…祭りの神輿を先導する巨大な法灯(切子灯篭)

■参考文献

柴崎茂光・八巻一成編『林業遺産』