Japan's forest resources continue to grow due to postwar afforestation; strengthening the competitiveness of domestic timber to correct the "under-harvesting" gap

Updated by 久保山裕史 on September 09, 2025, 4:33 PM JST

Hirofumi KUBOYAMA

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所 産学官民連携推進調整監/1992年に森林総合研究所に採用となり、林業経営におけるリスクに関する研究を進め、2009年に東京大学院農学生命科学研究科より博士号取得。その後、木質バイオマスのエネルギー利用拡大に関する研究に従事し、2011年に内閣府総合科学技術会議出向を経験し、2024年から現職。専門は林業経済学。農林水産省のバイオマス活用推進専門家会議委員や林業・木質バイオマス発電の成長産業化に向けた研究会座長等を務める。著作は、『森林未来会議:森を活かす仕組みをつくる』(築地書館)、『木材科学講座10 バイオマス』(海青社)など多数。

5月9日のコラムにもあるように、戦前期の林野は現在とはかなり異なる状況にあった。「明治以降林野面積累年統計(林業経済研究所)」によれば、1913年の林野面積は2,109万haとされており、2020年の2,510万haよりも400万haも少ない。この差は、後に植林や天然更新によって森林になった畑や採草放牧地等と考えられる。他方、林野の内訳を見ると、原野が実に222万haもあり、当時の森林の過剰利用、あるいは不十分な管理を示唆している。

戦前の木材利用は、針葉樹を主とする用材1に対して広葉樹を主とする薪炭材2であった。戦後には、エネルギー革命によって薪炭材利用が急減する一方、復興需要によって用材生産が急増した。いずれにしても、十分な森林蓄積がない中で、1970年頃まで毎年5,000万立方m前後の素材生産が継続したため、荒廃した森林の回復は容易でなかったと思われる。

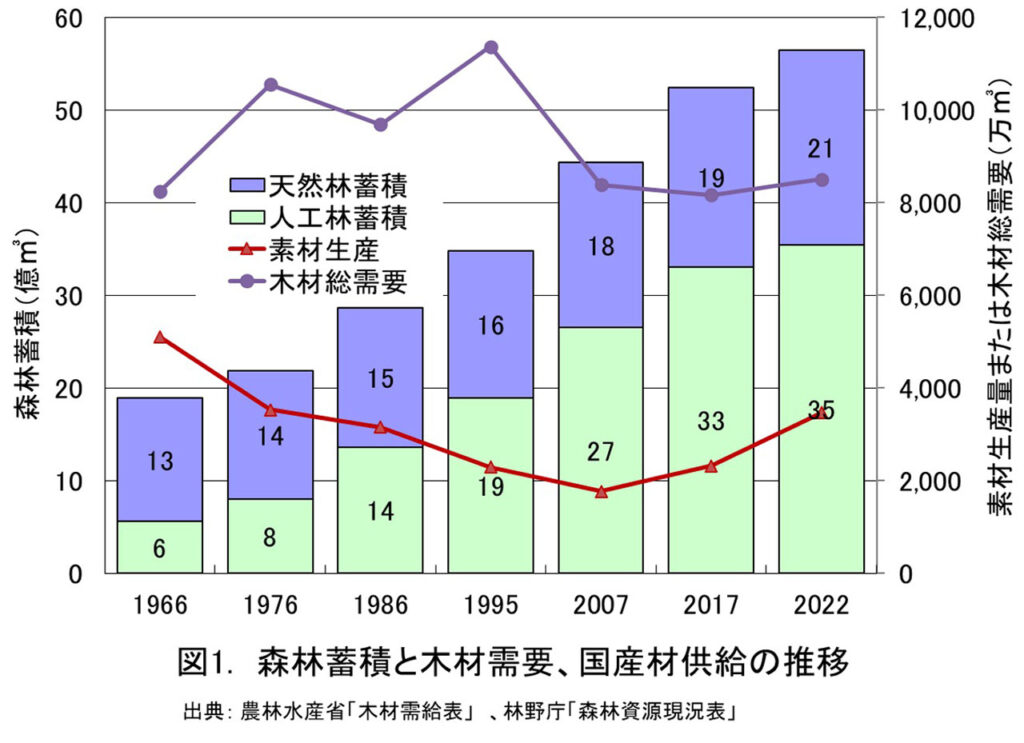

これに対して、木材供給拡大と森林の多面的機能の回復を目的として、戦後に造林事業が強力に推進され、今日の1,000万ha余りの人工林資源が造成された。林野庁の森林資源現況によれば、1966年の森林蓄積は19億立方mであったが、造林木が順調に生育し、1995年にはほぼ倍の35億立方mとなった(図1)。これによって国産材時代が来るかと思われたが、円高による外材価格の低下や人件費の上昇、造林木の大きさが十分でなかったことなどによって国産材は競争力を失い、素材生産量は1,700万立方m以下にまで減少して行った。

伐採量が減る中で、人工林は旺盛な成長を遂げ、最近、ようやく利用に適した大きさに育った。その結果、燃材等も含めた素材生産量は、2022年には3,459万立方mまで回復してきたが、いまだに高成長を続ける森林資源に対しては過小というべきものとなっている。というのも、林野庁が科学的な方法で資源状況を推定している「森林生態系多様性基礎調査」によって、森林の総蓄積は82億立方m以上あり、それは年平均1.5億立方m増加していることが示されたからである。

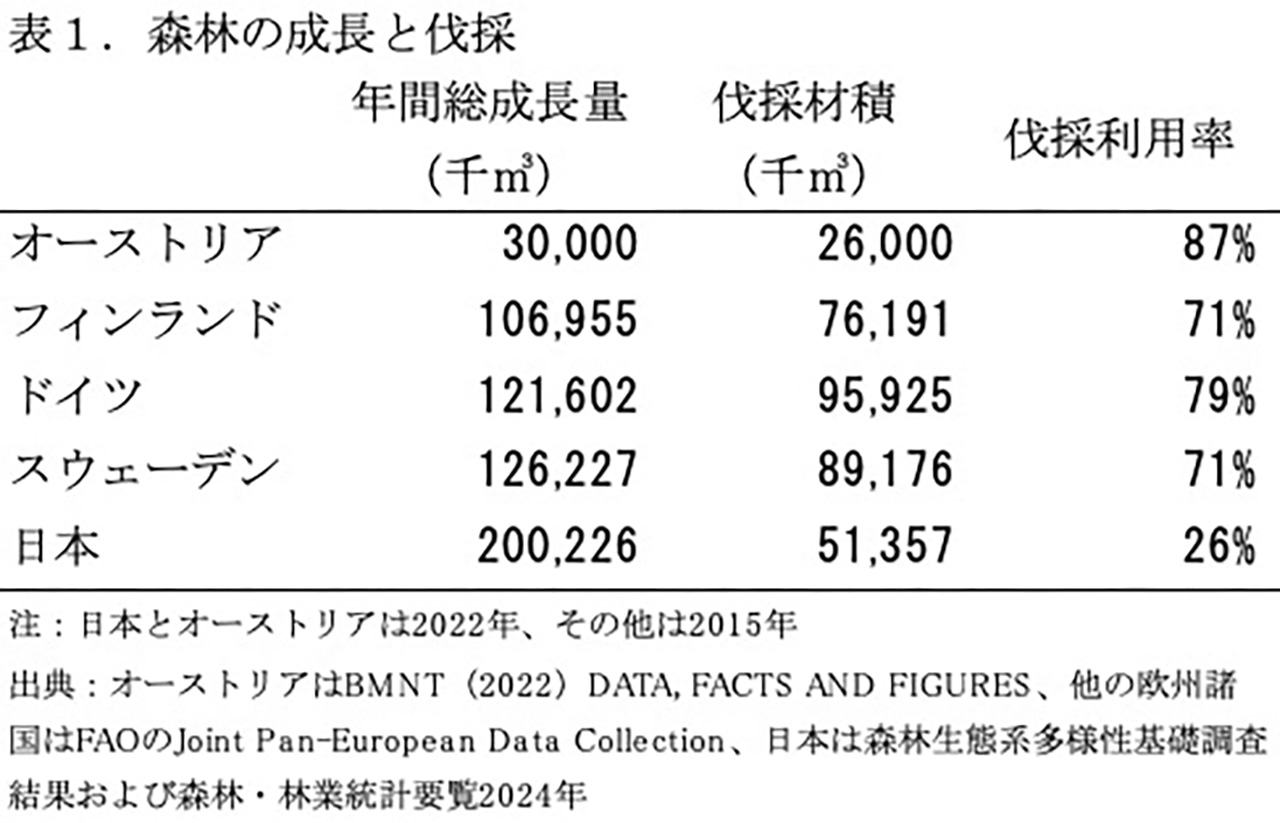

森林・林業統計要覧によれば、2022年の森林伐採材積は5,136万立方mなので、森林の総成長量は約2億立方mであったと考えられる。つまり日本の伐採利用率は、わずか26%ということができる(表1)。一方、欧州の林業国の伐採利用率は7割を超えており、活発な林業が展開していることを裏付けているが、反対に増伐余地はそれほど大きくないことを示している。これは、木質バイオマスエネルギー利用をより一層拡大することに欧州が慎重になりつつある要因と考えられる。

日本は、過小伐採の結果、木材需要の6割以上をいまだに輸入に頼っており、その輸入相手国の一部では違法伐採が指摘されるなど、森林の荒廃が懸念されている。これに対して、国産材の競争力を高めることによって素材需給を拡大し、自給率を高めていく必要があろう。伐採量は、現在の2倍に引き上げても、森林の蓄積量は十分に増加を続けると考えられるので、森林の炭素貯留効果とともに、木材利用による温暖化防止効果も発揮していくことが重要であると考える。(国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所 産学官民連携推進調整監 久保山裕史)