A space design inspired by prayers: A wooden card game that fosters dialogue opens up a new way of wood education

Updated by 青木和洋 on October 08, 2025, 9:35 AM JST

Kazuhiro AOKI

株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会

株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会 福島県会津若松市出身。華道/茶道/能楽を嗜む家柄で、幼い頃から日本文化に触れて来ました。木に興味を持ち始めたのは、宮大工の「カンナ削り」を目撃して業の奥深さに気付かされた時から。現在は神主として得た知見を基に公益に繋がる取り組みを推進中。東京青年会議所所属 / 大学院卒、MBA(経営学修士)取得 / 4歳の頃からボーイスカウトとサッカーも両立中。DELTA SENSE 公式HP 株式会社WSense

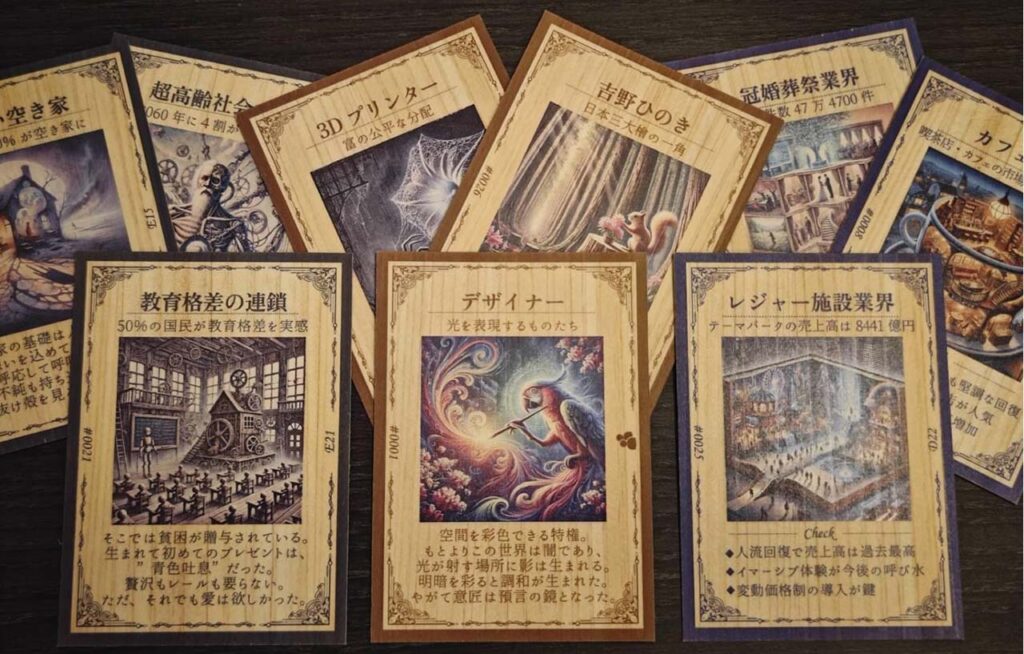

森は、滞ることのないリズムを刻むのに、なぜ人間のリズムは淀んでいくのでしょうか。私たちは今、「種の停滞」という全く新しい社会課題を目の当たりにしています。そこで我々は、あるカードゲームから、そのリズムを取り戻す試みを始めています。「DELTA SENSEカード」は、その名の通り三元論に着眼しており、言葉・象徴・音波から視えない間を探ることで、「人と世界の見方を変える」ための道具です。中でも特徴的なのは、従来の木育が積み木や工作を中心にしてきたのに対し、「世界初の木質カードゲーム」という形式を採用し、その狙いは、親子や仲間のあいだに新しい“絆”を育て、飾らない自分の言葉を引き出すことにあります。木育から、未来を整える体験を設計する──それが私たちの開発の物語です。

昨今語られるアテンションエコノミーの時代、評価は「どれだけ反響が出たか」に傾斜しやすいです。情報を得ることばかりが主になり、飾らない自分の言葉で本音を発する機会は減りました。また、発信者は増えましたが、耳を傾ける人の数は明らかに減っています。多様性の拡大は尊い一方で、見知らぬ人と仲良くなるハードルが上がり、社会関係資本の土台である共通言語や道徳の共有が揺らいでいます。だからこそ、まずお互いの心に触れる手段が必要だと考えました。

私たちは当初、紙でカードを試作していました。しかし、コストを度外視してでも木質にこだわり始めたのは、日本語を話す私たちの文化的背景に、自然が“既に”言語として成立していることに気付いたからです。例えば、日本では神を「柱」と呼び、御神木、社(やしろ)、鎮守の森──木は祈りと労働と暮らしの中心にあります。つまり、日本人にとって自然は説明を要しない共感の媒体であり、見知らぬ他者とでも対話を始めるための“合図”になるのです。

そのはじまりは祝詞(のりと)の響きでした。祝詞は、何かと何かの“間(あわい)”にまだ視えていないものを降ろす所作です。私たちは、この所作を現代の対話に移植したいと考えたのです。

カードの文体は、見る人の数だけ解釈が変わるように設計しています。断定せず、誘導しすぎず、しかし想像が広がる。たとえば「境界」「余白」「兆し」といった概念は、善悪の二元論から人間を解放し、第三の道を見つける感覚を呼び覚ましてくれます。

「難しいことは簡単に。簡単なことはより深く。」というコンセプトは、祝詞のように“場の調律”から始める意匠設計があってはじめて成立しています──その絶妙な基準がカードの核になりました。

「木育」は、木に触れ、木を知り、木と共に生きる感覚を育てる活動です。私たちはそこに「視える世界を彩る体験」を重ねてみたいと思いました。木の香りや手触りは、人の注意をいったん静め、思考を柔らかくしてくれます。そこへ「間を捉える」言葉と象徴を重ねると、対話はいつしか“正解探し”から“可能性探し”へと転じていく。つまり、木育だからこそ、「人間と自然の関係性から世界を彩る」という発想が養える。そして、この体験こそが、日本人が忘れかけている霊性を呼び起こすのだと考えています。

とはいえ、素材選定では樹種による反りや香り、厚みや印刷の色味補正で数多くの失敗を重ねました。木は気難しいのです。しかし、その気難しさこそが、開発の歩みを“丁寧”にしてくれました。丁寧になると、お互いの言葉は誠実になる。その時、社会の分断が進むときほど、落ち着く場が必要になるのだと実感しました。

親子の間、知人との間、そして自分自身との間を彩る。木に触れながら、世界の見方を少し変えるだけで、言葉は誠実さを取り戻し、絆は静かに太くなっていきます。

すでに取り組みは三方向から始まっています。

<教育>

東京都足立区では、3年間にわたり中学生の職業体験及び大型文化施設で小学3年生以上向けのおしごと体験の際にカードを活用しています。学校で教わる内容と社会の出来事を結び付けるきっかけになると喜ばれており、生徒だけでなく先生方からも高い評価を頂いています。

<地域>

東京タワーではアトラクションの一つとして採用され、来場者に「組み合わせから即興で問いを作り、世界を見つめ直す体験」を提供しています。館内に指南役(マイスター)が在籍しており、限定開催ではあるものの開催時には高い満足度/レビューを頂けています。

<企業>

採用面接・社内研修・企画会議において、カードは数値化しにくい能力(コミュニケーション力、発想力、提案力、動機の妥当性)を具現化する手段になるという声を頂いております。例えば、志望動機やESの文面では判別しづらい“本音”や、業界の垣根を越えた”アイディア”が引き出せる点が企業から高く評価されています。

木でつくることは、循環と向き合うことでもあります。戦後造成の人工林が本格的な利用期を迎える今、私たちは「伐って、使って、植える」という循環を社会実装しようとしています。林野庁が提唱する、建築・製品での木材利用を広げる「ウッド・チェンジ」は、そのための鍵です。木は炭素を長く貯蔵しますし、国産材の需要拡大は山の再生と地域経済に直結します。私たちは、その“使う場面”を生活と仕事の現場に増やしたい。世界初の木質カードは、端材・廃材の活用を将来比率で高める手段としたい。つまり、私たちが目指すのは、巡りから恵みを生み出すことです。

例えば、伊勢神宮の「式年遷宮」は20年ごとに社殿を新しくします。変わらないために、変わり続けるという常若(とこわか)の思想は、プロダクトの世界にも通ずるものです。DELTA SENSEもまた、人と世界の空白をひとつずつ更新し続けることで、マイナス(-)からゲイン(+)を生み出していきたいと考えています。

親子の対話が一往復増える。面接でひとこと深い問いが生まれる。地域で知らない人同士が、カードを合図にことばを交わす。そんな小さな接点の積み重ねが、やがて文化を変え、経済を変え、森を変えていくのだと私たちは信じています。DELTA SENSEカードに少しでもご興味頂けた方は、ぜひ一緒に歩んでいきましょう。(株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会 青木 和洋)