Forests circulate with water, food, and the local community - Thinking about "SDGs x Forest Regeneration" from a lifestyle perspective

Updated by 加藤聡悟 on October 15, 2025, 8:52 PM JST

Sougo KATO

株式会社リーフレイン

金融機関でハイテク分野の企業調査に携わったのち、造園建設現場における監督業務を経て現在独立。素材産業や再生可能エネルギー、木材利用の分野に関心を持ち、近年は林業に関する企画執筆に取り組んでいる。かつて現場を通して山林作業に携わった体験を背景に、現場のリアルと産業構造の接点を探る執筆を目指している。

信州の山にある親戚の家で、自家製あんこの栃餅をストーブで焼いて食べた思い出、薄皮のついた栗を素揚げにして少しの塩をまぶして食べたこと、手作りこんにゃくとすり潰したくるみに緑茶を混ぜて美味しそうな乳白色になっていく姿——素朴だが、山の空気も相まって驚くほど美味しく感じた。その味の奥に、山が育んだ栄養と豊かさを感じた。栃や栗、くるみなどの木の実は、縄文の昔から人々の命を支えてきた。それ以降も飢饉のたびに食をつなぎ、今も地域の記憶に根付いている。一本の木が命の循環を支えているという実感こそが、人と自然の関係を見つめ直すSDGsやESGの原点ではないか。

近年はトヨタやサントリーだけでなく、金融・ITなど異業種も森林再生に参画し始めている。2022年には官民連携の「森林づくり推進会議」が発足し、森と人の関係を再構築する動きが広がっている。しかし企業や自治体が森に向き合うのは、単なる善意ではない。脱炭素や地球温暖化のような遠い課題を、私たちの生活により身近なテーマに伝え直す必要があるからだ。森林の再生は、災害・水・食・地域経済といった日常と密接に結びついている。

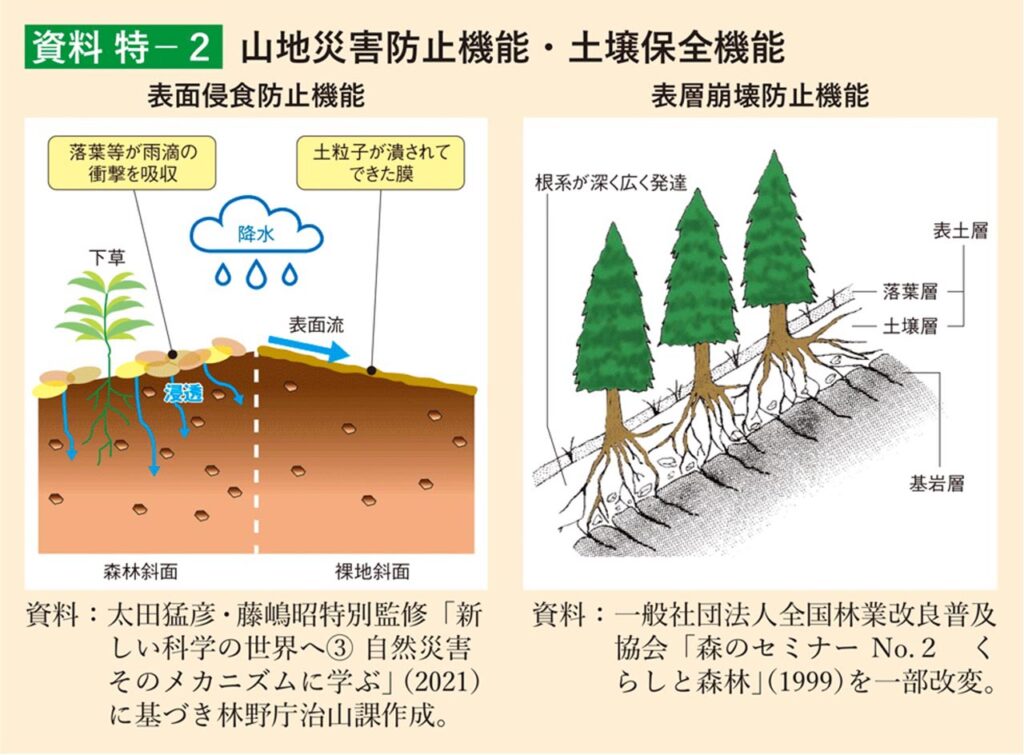

森林は「緑のダム」と呼ばれるように、雨を一時的に貯え、ゆるやかに川へ流す。その結果、洪水のピークを抑え、渇水を緩和する。防災は生活リスクの軽減にとどまらず、財政の持続性を支える投資である。

森林の経済的便益(全て工事等で代替した場合)は洪水防止・土砂災害防止効果等により年間約70兆円を超えるという試算もある。

一方で、全国の年間水害被害額は近年増加傾向だ。国土交通省調査によれば2000年代は2,000~3,000億円程度で推移していた2010年代は5,000億円前後に達し、特に近年では5,000億円を超える年が続いている。2010年代の増加は、震災以降の人件費や資材高騰による影響もあるが、主要因はやはり気候変動による集中豪雨の頻発だ。

日本ではこれまで堤防やダムなどの土木事業を中心に対策を進めてきたが、降雨量そのものが想定を超える時代に入り、もはやコンクリート頼みの治水だけでは追いつかない。洪水・土砂災害のたびに復旧費用が膨らみ、地方財政をひっ迫させている。

野菜や米の価格変動の背景の一部には、山の衰えがある。森が雨を地中に浸透させることで地下水を育み、農地を潤してきた。しかし手入れを失った森では水が一気に流れ、洪水と渇水を繰り返す。結果として農業用水が不安定になり、生産量や価格が揺らぐ。

2020年7月の熊本豪雨では、県発表によれば被害総額約5,222億円のうち、農林水産被害が約1,019億円で公共土木や建築物(住宅)と並んで大きかった。こうした被害は市場価格を通じて都市部にも波及する。頻発する異常気象による水不足や豪雨被害は、農作物の安定供給を脅かしている。森林が水と土をゆるやかに循環させる環境を取り戻すことは、こうした影響を緩和し、食の安定を支える力になる。森林再生とは、私たちの暮らしを持続させるためのもう一つの生産基盤整備である。

広葉樹を交えた森林再生は、生態系の多様化だけでなく、産業構造の多様化にもつながる。 森の多様性こそ、地域経済の持続性を取り戻す鍵となる。針葉樹が悪いのではない。問題は、単一事業による市場リスクの脆弱さだ。戦後の拡大造林は当時の住宅需要に応じた合理的判断だったが、海外材の流入で価格競争力を失い、収益構造が崩れた。林業が抱える本質的課題は、事業の単一性にある。伐採・販売という一回限りのキャッシュフローでは、市場環境の変化を吸収できない。だが針葉樹中心の森に広葉樹を交え、多様な用途を設計すれば、毎年収益化できる仕組みが生まれる。家具、木の実や山菜、観光、教育など、収入の質が変わり、リスクが分散される。

単一市場に依存せず、複数の収益源を組み合わせることで、林業はより持続的な産業に変わりうる。さらに6次産業化が進めば、製造や加工の段階で新たな雇用が生まれ、地域経済に還流する。林業の魅力は「伐ること」ではなく、「森を設計し、収益構造を組み立てること」へと移りつつある。これこそが、森林再生が意味する地方創生である。

森林再生という言葉には、どこか遠いイメージがつきまとう。関心はあっても、自分たちの暮らしにどんな関係があるのか、まだ生活レベルで浸透していないように感じる。だが実際には、森の健全さは水、食料、雇用、地方経済にまで影響している。つまり、森は「環境問題」ではなく「生活のインフラ問題」なのだ。

企業が取り組む森林再生活動も、イメージ戦略やCSRの一環ではなく、社会の持続性そのものを支える基盤投資に変わりつつある。食糧問題や地方経済の疲弊といった課題が待ったなしで迫る今、森林再生はもはや「よいことをする活動」ではない。私たちの暮らしを守るための、必要かつ現実的な行動である。(株式会社リーフレイン 林業ライター 加藤聡悟)