A card game that illuminates the "space" - Why "wood education x art" is gaining popularity

Updated by 青木和洋 on November 12, 2025, 8:15 PM JST

Kazuhiro AOKI

株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会

株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会 福島県会津若松市出身。華道/茶道/能楽を嗜む家柄で、幼い頃から日本文化に触れて来ました。木に興味を持ち始めたのは、宮大工の「カンナ削り」を目撃して業の奥深さに気付かされた時から。現在は神主として得た知見を基に公益に繋がる取り組みを推進中。東京青年会議所所属 / 大学院卒、MBA(経営学修士)取得 / 4歳の頃からボーイスカウトとサッカーも両立中。DELTA SENSE 公式HP 株式会社WSense

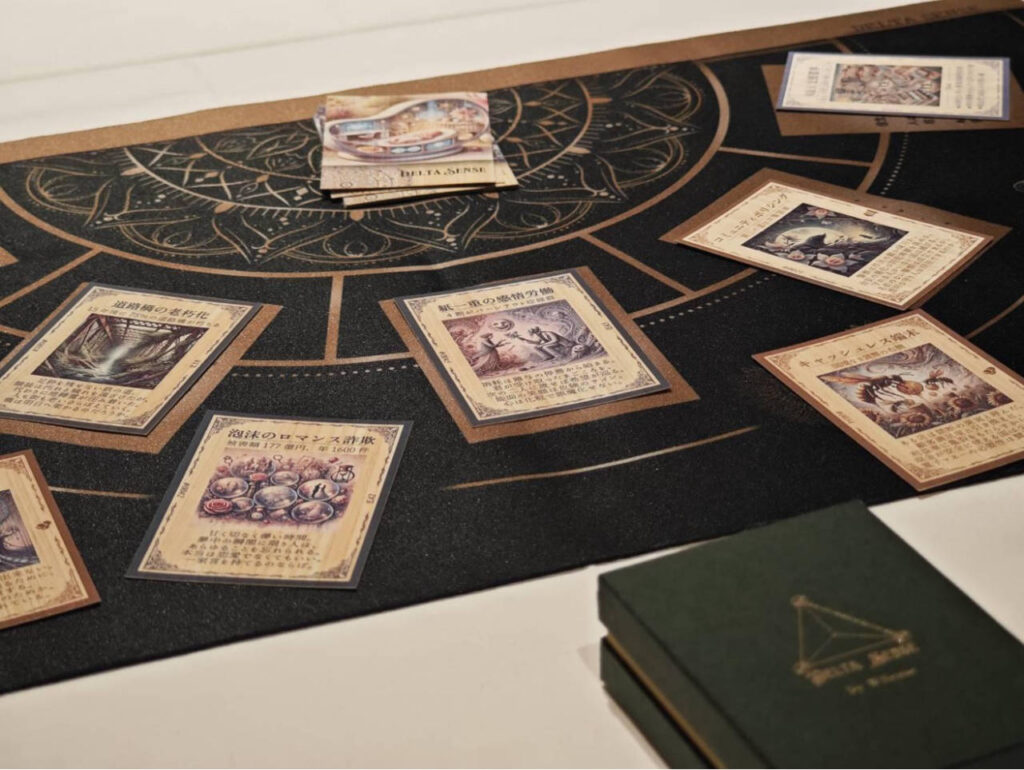

自然は、滞ることのないリズムを刻むのに、なぜ人間のリズムは淀んでいくのでしょうか。私たちは今、「種の停滞」という全く新しい社会課題を目の当たりにしていると考えています。そこで我々は、DELTA SENSEというカードゲームから、そのリズムを取り戻す試みを始めています。実は、DELTA SENSEの開発コンセプトには“三つの世界初”が込められています。一つは、使えば使うほど公益が逓増する「世界初の木質カードゲーム」という側面。そして今回、焦点を当てたいのは二つ目——「世界初の造語を発明するカードゲーム」という側面についてです。

そもそも造語とは何か。なぜ人類は、時代ごとに新しい言葉を必要としてきたのでしょうか。結論から言えば、歴史を刻むというのは、視える世界に新しい名前を与える行為に他ならないからです。つまり、それは、視えないものに光を当て、まだ形のない経験を言葉へと定着させる力と言えるでしょう。――そしてDELTA SENSEは、その力を“再現する道具”として設計されています。

お互いの境界線が限りなく透明に近付く時代。境目が透明になると、便利さと引き換えに責任の所在がぼやけ、関わりの希薄化が生まれます。人と出会っても、深く交わらない。さらにAIが日常の表現を肩代わりすることで、「誰の言葉でもない言葉」が増え、自分の声の所在が揺らいでいく。21世紀初頭のデジタル化と共に、精神と肉体の分離が始まり、身体性を喪失した私たちは、この先、触覚だけでなく「聴覚」も失うのかもしれません。

そこで必要なのが、触れることから始まる学び(木育)と、視えないものに意味を与える創造(芸術)の融合です。木育は注意を静め、身体に思考のテンポを戻す。芸術は、未定義の現象を言葉とイメージへ翻訳する。つまりDELTA SENSEは、境界が透明になった時代に、木の香り・手触り・絵柄・祝詞を通じて、もう一度人と世界の結び目を作り直すために必要なのです。

木は語りませんが、質感・香り・重みが会話を“身体化”してくれます。箱を開けた瞬間に立ちのぼる匂い、角を落とした導角のなめらかさ、掌に感じるささやかな重量――これらは総じて「見つめ直す」時間を生み出し、話す速度を半歩ゆるめて、聴く姿勢を半歩近づけてくれます。

従来の木育は、積み木や工作など“作る行為”が主でしたが、DELTA SENSEはそこに“観察と連想”を重ねました。カードに描かれた象徴と祝詞、そして木の質感が、参加者それぞれの見方を引き出す。見方が違えば意見が生まれる。意見が育つと、価値観の近い人同士が自然と共鳴する。すると、勝ち負けの議論を離れ、合流点を探す対話に人を誘います。親子は「できた・できない」から「どう見えた?」へ。同僚は「正しい・間違い」から「次にどこへ行く?」へ。

相手の”内側にある自分の言葉”「何をどう感じて、何を想えたのか。」をどれだけ引き出せたのかを大切にしていきたいと、そう思えること自体が、木育の素晴らしい点だと思っています。

端的に言えば、芸術とは、視えないものを見えるようにする営みです。

例えば、17世紀オランダの画家レンブラントは、光と影の巧みな使用、人物の内面を深く掘り下げた表現で知られ、その作品は今日でも世界中の美術愛好家から「光と影の魔術師」として愛されています。そして後世の印象派は光の移り変わりそのものを捉え、明るい色彩と筆触分割によって光がもたらす「印象」を描き出すことを目指しました。例えば、「印象派」という名前の由来ともなったクロード・モネの作品『印象・日の出』は同じ対象を何度も描き、光の“瞬間”に名前を与え直し、また同じく印象派のルノワールは人の肌に宿る空気と喜びを表現した名画『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を残しています。

そこにある光ではなく、“感じられる光”を描くこと。まだ常識にない光景を表現することで人々は、その作品を手掛かりに世界を見つめ直すことができる。それはDELTA SENSEが扱う“造語”も同じです。カードの組み合わせと対話から、参加者自身の文脈で“まだ名前のない現象”に命名する。輪郭のない現象に名前が付くと対話が生まれる。対話が造語を磨き、後の行動が世界の常識を変えていく。

つまり、ひとつの造語は、最小の芸術作品であり、同時に未来を構想するきっかけでもあるのです。

では、なぜ「世界初の造語を発明するカードゲーム」が成立するのでしょうか。実際に10月から体験会を開催していますが、ほとんどの参加者から「なぜか、言葉にならなかった想いが表現されていた。」や「思ってもみなかった想いが現れて驚いた!」という言葉を頂き、プレスリリースは広告換算額1,100万円を突破しました。お会いさせて頂いた経営者の方々からは、「酒の席でポロッと出る本音や過去の思い出が、まさか初対面で口をついて出るとは思わなかったよ。」というお声も頂きました。

その秘密を端的に言えば、DELTA SENSEは、私たちが見ている三次元の世界を最小単位で表現しているからです。私は、”二元論から三元論へと認識力が進化すること”が人類の進化に寄与するものと考えています。間を捉えること、間を照らすこと。それが自然にできる設計を施してあることが凄みとも言えるでしょう。

そんなDELTA SENSEは、「空間(S)」「現象(P)」「実態(R)」の三種のカードで構成されています。

<空間カード(S)>

界隈の全体像や枠組み。業界紙や四季報等の知見から本年度のトレンドを記載していますので、市場や社会の「全体像(どこへ向かうか)」を素早く共有できます。

<現象カード(P)>

揺れ動いている物事。社会課題を構造化していますので、「いま起きているリアル」を冷静に観察して課題から仮説を生み出す一助となります。

<実態カード(R)>

揺らがない資源・資質。世界を構成する商財/文化財/自然財/人財の四つの“財”で整理されていますので、資源配置の意思決定を加速させてくれます。

さらに、各カードの絵柄には、祝詞からインスピレーションをもらった”三つの象徴”が潜む。象徴は直感を、生まれた物語は共感を呼び起こします。ここに木質素材の触覚が重なることで、議論は抽象から実体へ、理念から行動へ、自然に流れ込む。

「木育 × 芸術」という観点から視えるのは、命名→共鳴→実装→公益という循環モデルです。

暗闇があるから、光は意味を持つ。光は命名されると言葉に変わり、人は言葉で対話を育む。DELTA SENSEで生まれる造語は、当事者からすればやがて未来の道標になり得るのです。なぜなら、名を得た「間(あわい)」は語られ、語られた概念は仲間を呼び、仲間が集えば検証が始まるからです。そして木に触れ、象徴を読み、物語を交わすたび、世界はもう一度名付け直される。その一歩一歩が、森→地域→人へとつながる循環を太くし、公益の総量を静かに押し上げていく。

歴史を刻むとは、世界に新しい名を与えることです。私たちは、DELTA SENSEにその力を託しました。それは、あなたの中の“まだ名前のない光”もきっと照らしてくれることでしょう。少しでもご興味頂けた方は、ぜひ一度ご連絡ください。(株式会社WSense 代表取締役 / DELTA SENSE 製作委員会 青木 和洋)