The cycle of life in forests and oceans: The power of reading water as seen in the story of migrating trout

Updated by 門脇仁 on January 21, 2026, 9:32 AM JST

Hitoshi KADOWAKI

著作家、東京理科大学教員/「国連持続可能な開発委員会」の理念にもとづく国際援助専門誌を経て渡仏。森林生態系と林業の日仏比較研究で、パリ第8大学(ヴァンセンヌ・サン=ドニ)人間生態学研究科上級研究課程を修了。帰国後、森林や地球環境に関する著作を多く手掛け、特にフランスの森と林業を日本で初めて紹介した著書『広葉樹の国フランス』や、北米大陸のセコイア原生林における違法伐採の現状を伝えた訳書『樹盗』などで知られる。ほかの著作に『エコカルチャーから見た世界』(ミネルヴァ書房)など、訳書に『香りの起源を求めて』(築地書館)、『マスが語る、川の記憶』(築地書館)、『エコロジーの歴史』(緑風出版)、『環境の歴史』(みすゞ書房、共訳)などがある。

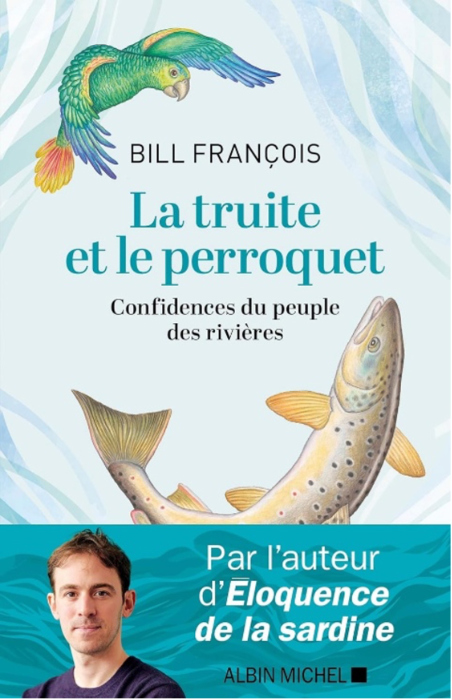

2025年12月、私は1冊のネイチャーライティングを訳した。『マスが語る、川の記憶――水辺の生き物と森と人類のつながり』である。水環境の現実を描き、心惹かれる科学エピソードも満載したこの本の著者は、フランスの人気作家で生物物理学者のビル・フランソワ。以下ではこの物語の魅力にふれながら、森を起点とする地球の生命循環に目を向けてみたい。

森が雨水をたくわえ、川をつくる。腐葉土の養分が川に運ばれ、海でプランクトンの豊かな漁場を育む。このことはよく知られている。だが逆に、川が林地を培ってきた歴史はあまり知られていない。

約2万1,000年前、最終氷期の最盛期にそれは始まった。

サケ、マスなどの回遊魚が川をさかのぼり、生まれ故郷に戻って産卵する。灌木林やツンドラに暮らしていた鳥獣たちが、その川に群がって豊富な魚卵を漁り、排泄物や食べ残しを落として土壌を肥沃にする。それまではヤナギやハンノキといった先駆植物で蔽われていた大地に、こうして本格的な森が誕生した。

海の栄養が川を通じて運ばれ、森を育てたともいわれる背景である。

このいわゆる「栄養塩循環」でつながる地球が、この本の舞台となる。数万匹のカゲロウが一斉に乱舞する「イブニング・ライズ」、ヨーロッパタナゴの托卵、冠水した森を泳ぎ抜けるイルカなど、無数の登場人物、いや動物が生態系を彩り、森と人類のあいだに横たわる水辺の物語を引き立てていく。

主人公である2匹のマスは、セーヌ川での幼生期をへて海水に適応し、ドーヴァー海峡から大西洋へ出ていく。すべてのマスが回遊するわけではなく、外洋から帰巣してくるマスとなると、さらに限られてくる。

一方、著者自身は、アマゾン流域に残された少数部族、エナウェネ・ナウェの村に引き寄せられていく。ヤドクガエルの毒を使って、オウムの羽根を極彩色に染め上げる「タピラージュ」の伝説を科学的に究明するためである。

あちこちにユーモアをまじえているため、物語は楽しい読み物として進行する。だが最終的には、セーヌにもアマゾンにも共通の危機が待ち受けている。マスたちの遡上できる産卵場所がないのだ。

最大の河川もダムによってせき止められ、水位が下がった。船の航行をしやすくするため、運河がつくられる。(中略)電力が行きわたると、ダムや取水口はますます増えた。生命を維持するのに欠かすことのできない移動を妨げられ、回遊魚たちは絶滅の危機に瀕した。古代ヨーロッパで食糧供給に役立ったサケの個体数は、1900年にはわずか0.01パーセントしか残っていなかった。もっと悪いことに、その数は過去20年間で4分の3に減ってしまった。そしてなお、破壊は続いている。地図にも載らず、法的保護もない小さい水路をすべて乾地にするという、人目を忍んだかたちで――。川岸を守っていた河畔林の伐採も、過去10年間にくらべ、過去5年間では2倍に増えた。(第11章「からっぽの貝殻の追想」)

僕がカラパロとともに行ったシングー川(アマゾンの支流)の上流部は、下流にあるダムによって直接破壊されたわけではなかった。しかしエナウェネ・ナウェの場合とおなじく、じわじわと進む影響が確実に存在している。(中略)20世紀には農業の工業化が進んだ。水は畑に奪われ、小川は排水路にされ、土壌は海の生き物を窒息させる有機物を過剰に含むようになった。湿地の破壊もかつてないペースで進み、残っていた湿地の3分の2が半世紀のあいだに干上がった。補助金によるこうした破壊行為がようやく公式に終わりを告げたのは、1992年になってからだった。(第10章 ナマズ大臣)

遡上ルートが失われたことは、冒頭に述べた「川と魚が森を育む」という作用の一部も損なわれたことを意味する。つまり本書が訴えかける内容は、水辺の生態系だけにとどまらない。地球全体の生命循環についてのアラートも発しているのである。

このような自然の読み解きは、著者にある種の「特権」が備わっていてこそ説得力をもつ、と私は「訳者あとがき」に書いた。アマゾンの部族でいえば、森羅万象についての洞察や先見に抜きんでたシャーマンのような資質である。そしてビル・フランソワにとって、その資質にあたるのは「水を読む」という特殊技能だった。

「水を読む」とは何か――。それは主として、水流の動きと水生生物を相関的にとらえる思考と行動である。もとはフライフィッシングの釣り人から伝授されたというこの読み解きを、フランソワは水圏全体にあてはめる。やや大袈裟にいえば、熱塩循環とテレコネクション、ヴェルナツキーの生物地球化学循環、ブロッカーの海洋大循環といった理論を想起させるほどのスケールで、目のまえの生態系に起こっている現実のさまざまな因果関係をひもとき、検証していく。

一方、魚は人類の遠い祖先であることから、著者は人間の感覚をそのまま使って魚の感覚に近づこうとする。鼻先を水面に突っ込み、濁り水のなかで目を凝らす。これは一見、衝動的なパフォーマンスと映らなくもないが、理論と経験の積み重ねがあってのことなのだ。

身体感覚をともなうこうした認識能力は、個人の経験、勘どころ、洞察にもとづく技能であるという点で、いわゆる「暗黙知」に属するだろう。見方を変えれば科学リテラシーやエコソフィアとも通じるものがある。

さらに思い当たるのは、林業従事者の技能だ。林業技術研修を取材していると、安全な伐倒、チェーンソーと身体の一体化、目立ての習熟、油圧式ショベルの操縦、乾燥管理など、現場の経験知に則したものがかなり多いことを実感できる。さらに木挽き職人の伝統技にまでさかのぼれば、大鋸(おが)の使い方、木取りと墨かけ、相挽きの呼吸など、暗黙知の度合いはどこまでも深まっていく。

こうしたあらゆる知の働きで、人類は水を読み、森を読み、ひいては地球環境の本来あるべき姿も読み取ってきた。

だが一方には、こんな現状もある。

ヒトという存在は世代を重ねるにつれ、自然状態を忘れていくのだ。その現象には名前がついている。「環境健忘症」だったり、「環境記憶喪失」だったりと――。地球がいまどんな状態にあるかは、どの世代も、子ども時代に経験した環境をもとにして考える。たとえば、夏の夕方に車に乗っていると、フロントガラスが虫だらけだったのを覚えているだろう。そしていまでは虫がいなくなったことに気づく。逆に、10年か20年前に生まれた人たちは、それを経験していない。存在を知らなければ、失ったものにも気づかない。こうして記憶は失われていく。(第12章 「キャビアあるいはチョウザメ」)

これは「移動基準症候群」とも呼ばれる。提唱したダニエル・ポーリーによれば、われわれは長期的に劣化してきた生態系を、環境の基準線(ベースライン)に置いてしまっている。つまりは記憶障害というより、習慣化した思い込みであり、想像力の怠慢や欠如である。

作中では過去に釣った獲物の大きさを吹聴する、年老いた釣り人が描かれている。自慢の落ち着く先は決まって、「昔はよかった」というセリフだ。だがこれも、かつての水環境の豊かさを積極的に人々の記憶にとどめるという意味では、「正しい行為」となる。

では環境健忘症を避け、できるかぎり環境暗黙知を引き寄せるにはどうすればいいか。

忘却や無知の多くは、無関心や先入観から生じている場合が多い。関心の向く先がすこしでも変わる体験をすると、積極的なとらえ方や行動に転じることがある。

たとえばヘビやネズミといった、どちらかといえば嫌悪の感情を引き起こしがちな動物について、ドキュメンタリー映像などでその親子愛を目にしたりすると、こうした動物への好感度の針がマイナスからプラスの極へ振り切れることがある。これは個々の生き物のアフォーダンスが、そもそも固定的なものではなく、見る者の心理状態によって変化するからだと考えられる。

人間の脳は情報を「知⇒情⇒意」の順にではなく、「情⇒意⇒知」の順でキャッチする。これは以前、製造業のマザーマシンを開発するロボティクス研究者から聞いた言葉だ。脳科学の一般原則として語ったわけではないが、とてもよく腑に落ちる。情動を最優先して対象をとらえることで、環境はただの景観ではなく、初めて「行為可能な場」となる。

このような関心、好感、好奇心といったものを活かすと、環境記憶の基準線をリセットし、保全行動に結びつけることができる。環境史や博物学にもこうした目的はあるし、ネイチャーコンテンツのテーマの多くも、人類が本来知っていた自然を追体験することにある。

フランソワは環境とのこうした関わり方を、「物語る」という行為によってわれわれに提示する。ある春の宵に生まれた二匹のマスが成長し、連れ添って海へ旅立つという「情」で始まった物語が、世界の水環境という「知」を獲得する。こうした展開によって、原生自然への想像力を喚起し、森と海の生命循環を可視化している。「水を読む」という習慣に触発された読者は、自らも行為の主体となって環境と向き合うことになる。

フランス語版の発表直後に行われたインタビューで、フランソワはそれをわかりやすい言葉で示唆している。私が日本語版の巻末で語ったセナールの森でのこぼれ話と併せて、最後に引用しておきたい。

科学とは何よりもまず物語なのです。私たちを驚かせ、夢見させ、感情を揺さぶる物語。人は自分が知っているもの、夢を与えてくれるものを好きになるのだと思います。そして好きになったものを守るのです。(「France24」ニュース番組でのインタビュー)

目のまえの水面をヌートリアが滑るように横切っていく。ビーバーに似たこの齧歯目の動物は、かつて毛皮を採るために南米から移入されたが、いまでは害獣としての扱いを受けることも多い。本書に出てきたチョウザメやゴクラクチョウとおなじく、われわれ人間の都合に生殺与奪を握られてきた生き物である。

「こぼれた水を嘆いても始まらない」という人がいる。だが努力と叡智しだいでは、こぼれた水も盆に返すことができる。いまわれわれに求められているのは、「自分が知り、好きになったものを懸命に守る」という、人間本来の欲求に根差した修復と創造の営みではないだろうか。(「訳者あとがき」)

(著作家、東京理科大学教員 門脇仁)