Achieving carbon neutrality through fast-growing forestry

Updated by 戸田浩人 on July 01, 2025, 5:18 PM JST

Hiroto TODA

東京農工大学大学院

東京農工大学大学院 農学研究院 教授 自然環境保全学部門/森林土壌学、森林生態系の物質循環研究を通じ、森林の公益的機能(生態系サービス)を発揮させる森林管理を考究。 著書:森林・林業実務必携 第2版補訂版(共著,朝倉書店,2024)、森のバランス(共著,東海大学出版会,2012)など

前回の記事はこちら

バイオマス生産効率の高い早生樹が切り開く、新しい林業の可能性【炭素耕作で未来を耕す】

早生樹は伐採再造林で短期間に炭素蓄積を回復することが期待されます。樹木の炭素蓄積の主体は幹であり、単位面積当たりの立木密度や幹材積が多い樹種ほど有効で、さらに木部の比重が高いほど炭素蓄積能力が高いといえます。

ただし、森林生態系においては樹木以上に森林土壌が炭素を蓄積しています。森林生態系では落葉落枝などの枯死有機物が土壌動物や微生物によって細かく分解され、土壌有機物へと変わっていきます。土壌有機物は分解速度(滞留時間)の異なる多様な物質が含まれ、微生物によって容易に分解され炭素がCO2として放出されるものから、分解されにくく数世紀も土壌に蓄積・保持されるものまであります。

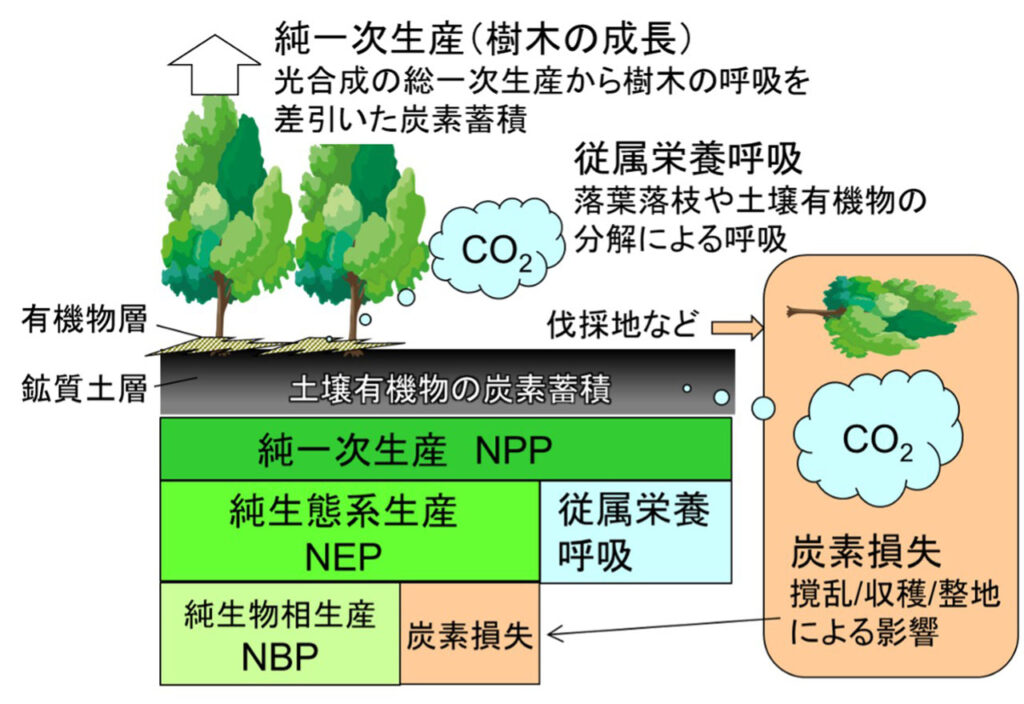

パリ協定では、森林生態系の炭素蓄積の増減計算において、樹木などの生産量(純一次生産 Net Primary Production:NPP)から、落葉落枝や枯死木および土壌中の有機物の分解によって放出されるCO2等の排出量を差引いた値である純生態系生産(Net Ecosystem Production:NEP)を基準としています。さらに、森林伐採等の土地利用変化による炭素蓄積の差引計算においては、火災などの撹乱・伐採などの収穫・土地利用変化時の整地による追加的な炭素損失をNEPから差引いた純生物相生産(Net Biome Production:NBP)を用いています(図1)。

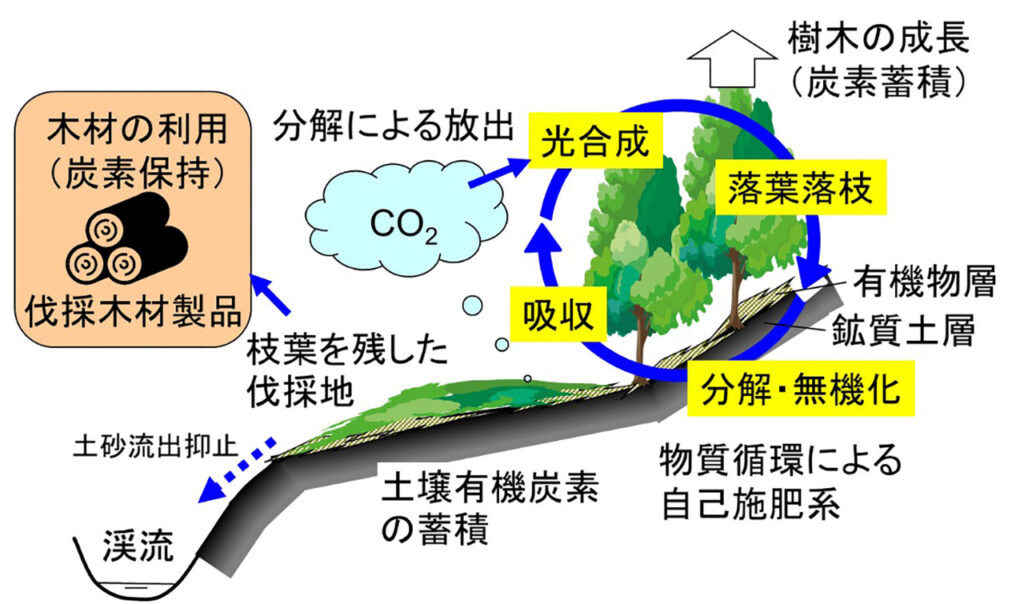

森林では伐採によって枝葉などの新鮮な有機物が地表面に供給され、樹冠がなくなることで直射日光があたり温度上昇が生じるなど、森林土壌中の炭素動態に影響を及ぼします。以上のように、早生樹への林種転換をした立地・土壌において、土壌有機炭素の動態を把握することは重要といえます(図2)。

早生樹の造林地にあったスギ・ヒノキはもちろん、木造建築物や家具などの伐採木材製品として有効利用することで、すぐにエネルギー利用で燃焼させるよりも、その炭素固定分が維持され大気へのCO2放出が遅延します。

ただし、伐採木材製品の炭素固定分を加えても、伐採で削減されたNBPの回復には早生樹といえども時間がかかります。例えば、2050年のカーボンニュートラル達成といった森林・林業にとって短期的な観点にたつと、大気中のCO2濃度の低減に対して森林の伐採・更新はネガティブであると算出されます。

しかしながら、化石資源に代わる木質系資源を短期間繰り返し生産・収穫できる早生樹林業を適切な立地で実施することは、長期的に持続可能な資源供給体制を整えるうえで重要であるといえます。そして、それは前述したように生物多様性の宝庫である熱帯林や世界各地の原生林・天然林の保全にもつながります。

新しく導入する早生樹の育成と活用に適した立地を選択し、その持続性を物質循環の指標からみていく必要があります。森林は森林生態系の養分循環による自己施肥系で維持されていますので、林業においても通常、植林時を除き農業のように施肥で養分を補うことはせず、労力やコスト面からみても林地施肥は現実的ではありません(図2)。

そのため、森林生産力の基盤となる土壌を保全し物質循環を適切に維持し、森林生態系外への養分流出(損失)を抑制することが林業の持続性をはかるうえで大切です。早生樹は短伐期での収穫が前提となるので、早生樹造林で林床被覆率(林床植生と落葉落枝層による地表面の被覆率)が低下し土壌浸食がおきないか、養分の収奪が激しく地力低下が生じないかなど、物質循環を評価する観点が重要であるといえます。

熱帯林の土壌は養分が少なく、落葉落枝などの養分循環速度で早生樹の生産が支えられており、幹とともに枝葉除去する全木集材は養分収奪が大きいため、マメ科など窒素固定植物の養分供給がその持続性に重要であるといわれています(Agusら, 2004)。一方で、早生樹のユーカリやアカシア類は他の樹種と比べて少ないリン量で同じ程度の成長をし養分利用効率の高いことが報告されています(Inagaki & Tange, 2014)。

したがって、日本の比較的肥沃な立地での早生樹の育成において、養分の多い枝葉を林地に残した幹のみの集材であれば(戸田, 2004)、土壌浸食や養分の収奪が抑制され、急激な地力低下は起きにくいと考えられます。

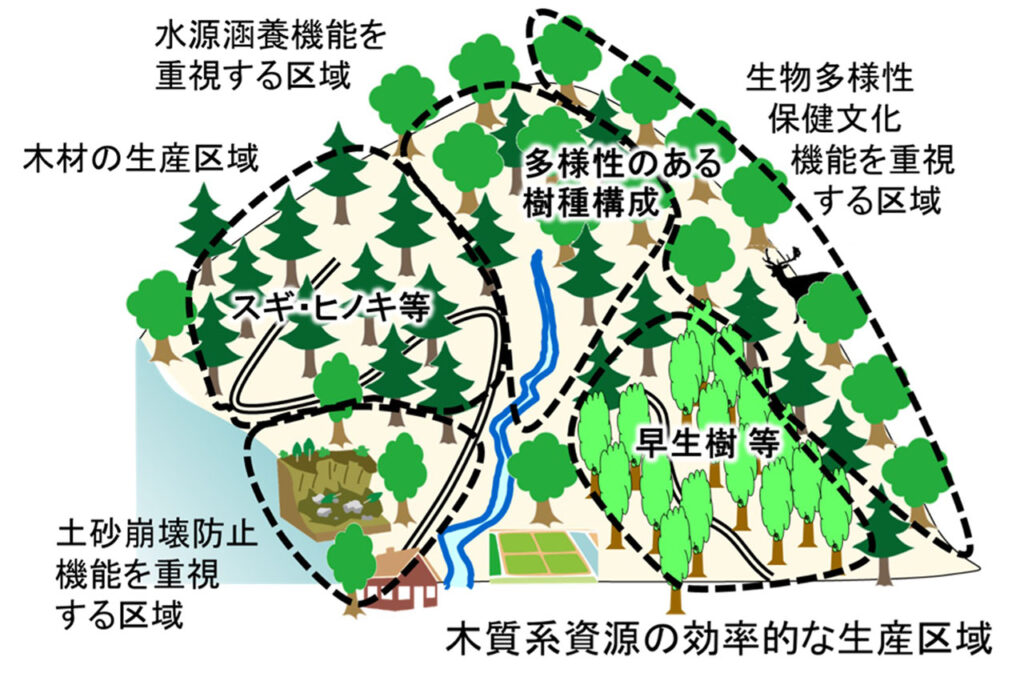

前述のように、日本の人工林は伐採時期を迎えており、山地防災機能や水源涵養機能をはじめとした公益的機能を維持しつつ木質系資源の利用を進め、地球温暖化抑止へ貢献する森林管理が求められます。流域全体に及ぶような大面積皆伐は、土壌有機物の急激な分解によるCO2の放出と物質の渓流への多量な流出を及ぼす恐れがあり避けるべきです。特に、渓畔林は物質流出の恐れがあり、撹乱を抑えた丁寧な施業が肝要です。

一方、早生樹による短伐期施業の導入を考える場合、土壌条件、伐採・搬出など立地条件の良い場所において、小面積皆伐を繰り返し若い森林へ更新することで、木質系資源の利用と盛んな樹木成長・養分吸収による炭素固定と養分保持力をバランスよく保ち、公益的機能も維持増進していくことができるでしょう。

森林が発揮すべき機能をゾーニングし、森林の公益性に鑑みて早生樹林業などの導入も含め適正な森林施業法であるか、これまでの、そしてこれからの調査研究を基盤としたシミュレーションで最適化していく流域管理が求められます(図3)。

そのためには、自然科学のみならず社会システムや合意形成の観点が不可欠であり、多分野協創によるエコシステムマネジメントの研究の発展が期待されます(戸田, 2022)。(東京農工大学大学院 農学研究院 教授 自然環境保全学部門 戸田 浩人)

■参考文献

Agus, C. Karyanoto, O., Kita, S., Haibara, K., Toda, H., Hardiwinoto, S., Supriyo, H., Na’iem, M., Wardana, W., Sipayung, M.S., Khomasatun and Wijoyo, S. (2004) Sustainable site productivity and nutrient management in a short rotation plantation of Gmelina arborea in East Kalimantan, Indonesia. New Forest28: 277-285

FAO(2020)Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome. 165pp.

Inagaki, M. and Tange, T. (2014)Nutrient accumulation in aboveground biomass of planted tropical trees: a meta-analysis. Soil Science and Plant Nutrition 60: 598-608.

岩崎誠, 坂志郎, 藤間剛, 林隆久, 松村順司, 村田功二 編(2012)早生樹.産業用植林とその利用,海青社.259pp.

戸田浩人(2004)林地残材の収穫や全木集材が森林生態系の物質循環に与える影響.森林科学40:33-38.

戸田浩人(2022)持続可能な森林利用と水源涵養機能の発揮.学術の動向27(1):40-44.