Expanding possibilities with shape-retaining cellulose material that takes advantage of wood's excellent natural structure

Updated by 堀川祥生 on July 08, 2025, 8:11 PM JST

Yoshiki HORIKAWA

東京農工大学大学院

東京農工大学大学院 農学研究院 教授 環境資源物質科学部門/専門は木質科学、セルロース科学。特に様々な生物が合成するセルロースの結晶構造とその多様性について研究している。著書:森林・林業実務必携 第2版補訂版(共著,朝倉書店,2024)、木質の形成 第3版(共著,海青社,2024)など。

2015年12月、フランス・パリで開催されたCOP21で採択されたのが「パリ協定」です。この協定は、すべての参加国に温室効果ガス削減目標の設定を求めています。日本は2020年、当時の菅首相が「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」、すなわちカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。この「全体としてゼロ」という表現が重要で、業種によっては二酸化炭素の排出を完全にゼロにすることが難しい場合もあります。そのため、排出した二酸化炭素を吸収・除去する「ネガティブエミッション」の取り組みが重要となります。こうした取り組みにより、排出量を相殺し、実質的にゼロとみなすことが可能であり、これはパリ協定でも認められています。

ネガティブエミッションの代表的な手法の一つが植林です。植えた苗木は成長過程で光合成を行い、大気中の二酸化炭素を吸収・固定します。適切に管理された約40年生のスギ人工林は、1ヘクタールあたりおよそ302トンの二酸化炭素を蓄積していると推定されています(※1)。

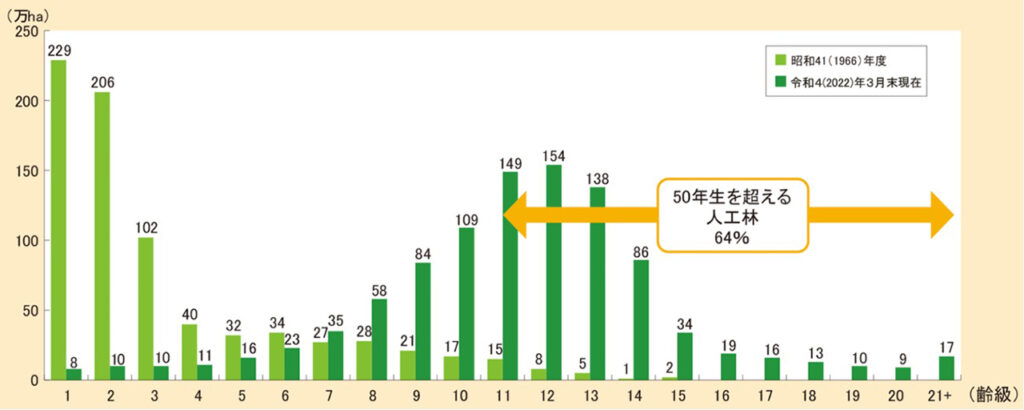

一般に、若い森林は成長が旺盛なため二酸化炭素の固定量が大きくなりますが、成熟した森林では光合成による吸収量に対して呼吸による排出量が増え、全体の固定量は次第に低下します。我が国では、戦後に植林された人工林の多くがすでに50年生を超えており(※2)、二酸化炭素の吸収・固定という観点からも、これらを伐採し、新たに植林することが重要とされています(図1)。

樹木の伐採と植林を促進するためには、木材の安定的な利用が極めて重要です。木材は木造住宅や家具、土木資材、紙など、さまざまな用途で活用されており、これらは炭素を固定したまま一定期間地上に留まります。

二酸化炭素が排出されるのは、燃料として利用されたり、廃棄・焼却されたりしたときです。このため、木材やその成分を長期間にわたって利用することは、ネガティブエミッションの観点からも重要です。さらに、木材利用による経済的利益を森林の育成や管理に還元することで、理想的な炭素循環の構築と持続可能な社会の実現が可能となります。

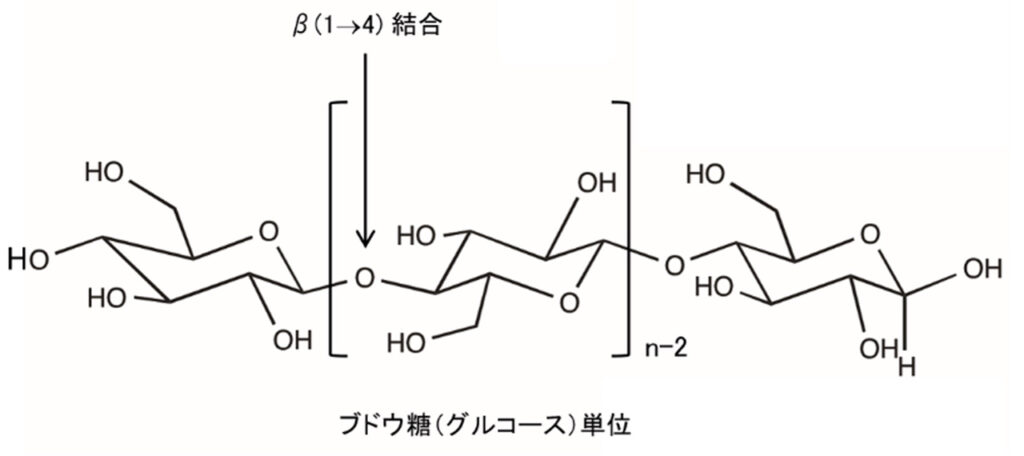

セルロースは木材の主要成分の一つであり、地球上で最も豊富に存在する有機物です。その化学的性質について簡単に説明します。セルロースは高分子の一種で、単量体はグルコース(ブドウ糖)です(図2)。

つまり、私たちが口にするデンプンと同じ単量体から成り立っています。ただし、高分子を形成する際の結合様式【β(1→4)結合】がデンプン【α(1→4)結合】とは異なるため、性質も大きく異なります。デンプンがらせん構造をとるのに対し、セルロースは直鎖状の分子構造を持ち、それが密にパッキングされ結晶構造を有する繊維を形成します。この結晶性繊維が、セルロースの卓越した固体物性の源となっています。

人類はこの生物資源を古くから活用し、紙製品、衣料品、食品、化粧品、医薬品、燃料など、その用途は多岐にわたります。いずれの場合も、セルロースの製造には木材を物理的・化学的に処理する工程が含まれます。言い換えれば、セルロースは木材本来の構造的特色を取り除いた形で利活用されているのです。

植物が水中環境から陸上環境へと進出し、重力や乾燥に抗して地上で巨大化できた最大の要因は、樹木が樹体内に形成した精緻な階層構造にあります。セルロースが一定の配向を持ち、リグニンやヘミセルロースと複合体を形成して細胞壁を構築し、それらの細胞が規則正しく配列することで、木材という優れた構造体が生まれます。この木材こそが巨大な樹体を支え、100年以上にわたる樹木の生存を可能にしています。

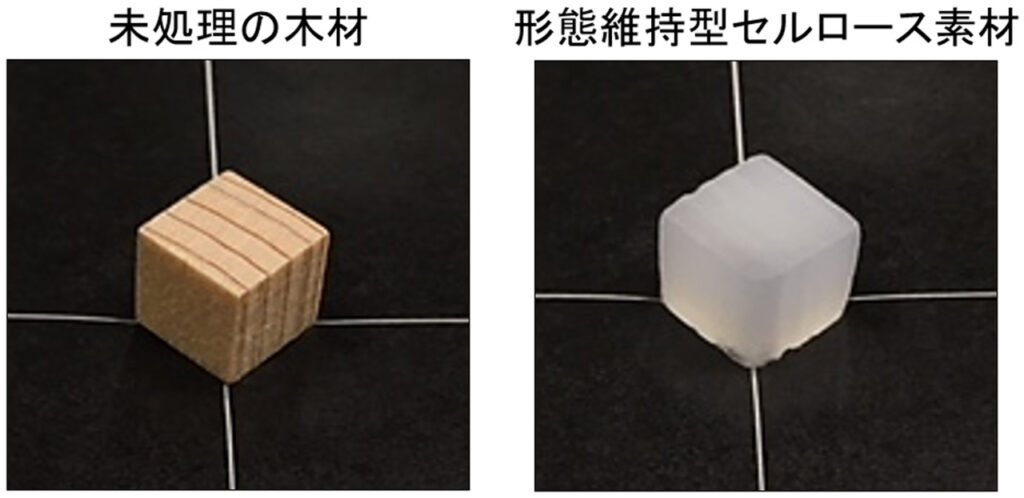

私たちは、この卓越した三次元構造を維持したセルロース素材の創出に取り組みました。化学処理条件を幅広く検討した結果、図3に示すとおりスギ木材の形態を保持したセルロース素材の開発に成功しました(特許第6941328号:木材及び木材の製造方法)(※3)。

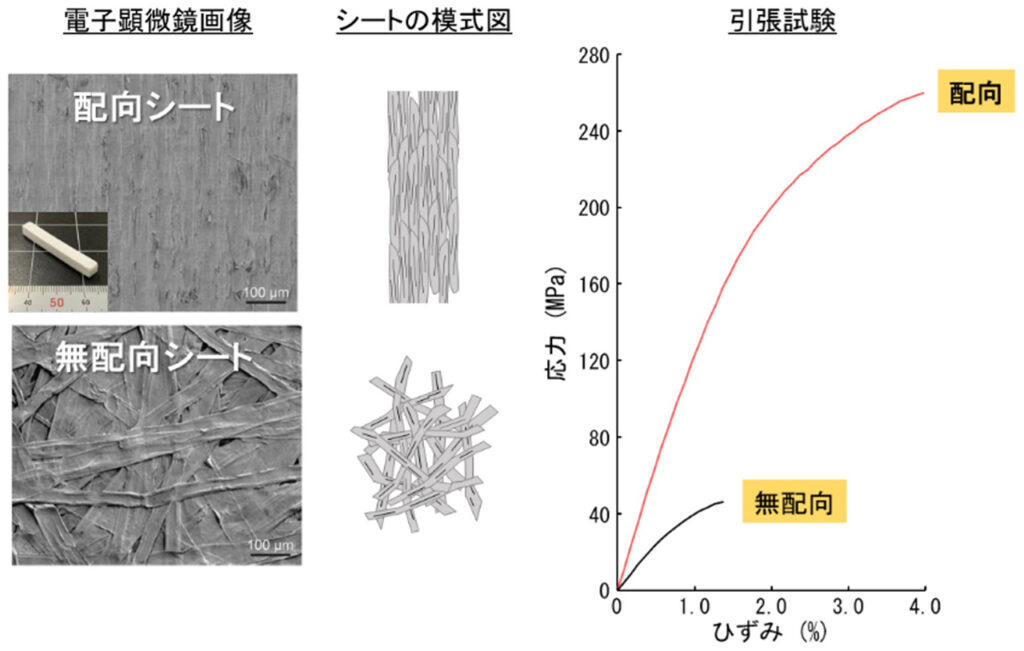

材料利用の観点から、その一例をご紹介します。一般的なセルロースシートは、木材の繊維をバラバラに解繊した後に積層して作られるため、繊維の方向はランダムです。一方、木材の形態を維持したセルロース素材をそのままプレスすると、繊維の方向が揃ったシートが得られます。これらを引張試験に供した結果、ランダムなシートに比べてはるかに優れた強度を示す材料の作製に成功しました(図4)(※4)。

さらに、木材の組織構造が異なる樹種から製造したり、この形態維持型セルロース素材に樹脂などを含浸させたりすることで、新たな機能を持つ材料の開発が期待されます。こうした取り組みは、ネガティブエミッションを通じてカーボンニュートラルの実現にも貢献します。(東京農工大学大学院 農学研究院 教授 環境資源物質科学部門 堀川 祥生)

■参考文献

※1)増原 直樹 監修(2022) 30のキーワードで理解するカーボンニュートラル、日本能率協会マネジメントセンター、pp. 126-129.

※2)林野庁(2024) 人工林の齢級構成の変化、令和6年度 森林・林業白書

※3)Horikawa Y., Tsushima R., Noguchi K., Nakaba S., Funada R. (2020) Development of colorless wood via two-step delignification involving alcoholysis and bleaching with maintaining natural hierarchical structure. J Wood Sci, 66, Article number:37.

※4)Kurei T., Hioki Y., Kose R., Nakaba S., Funada R., Horikawa Y. (2022) Effects of orientation and degree of polymerization on tensile properties in the cellulose sheets using hierarchical structure of wood. Cellulose, 29, 2885–2898.