Updated by 『森林循環経済』編集部 on July 03, 2025, 10:00 AM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

東洋エンジニアリングが、グリーンメタノール製造に最適化された小規模プラント向け反応器「MRF-Z Neo(TM)」を開発したと7月2日に発表した。この技術は、これまで大規模プラントで培われてきた同社の知見を応用したもので、林地残材などのバイオマス資源が点在する地域でのエネルギー生産に新たな道を開く可能性を秘めている。脱炭素化への社会的要請が強まるなか、地域資源を活用する分散型生産モデルの実現を後押しする一手となりそうだ。

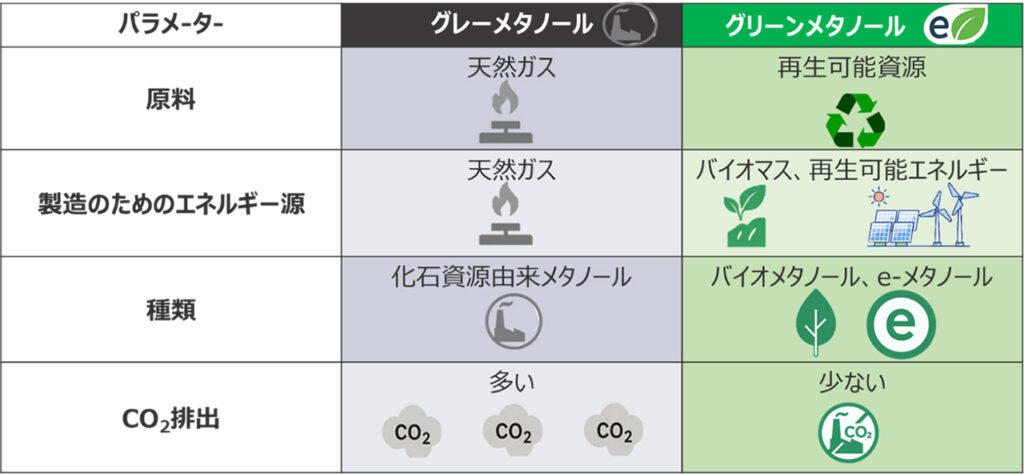

グリーンメタノールは、農業残渣や林業廃棄物といったバイオマス資源や、再生可能エネルギー由来の水素とCO2から製造されるメタノールであり、船舶燃料や化学品原料としての需要拡大が見込まれる次世代のエネルギーである。しかし、その原料となるバイオマス資源や再生可能エネルギーは、地理的に分散しているという特性を持つ。そのため、従来の大規模な集中型プラントでの効率的な生産には課題があった。世界の再生可能エネルギー発電所の97%以上が100MW以下の小規模であるという事実も、小規模プラントの必要性を示唆している。

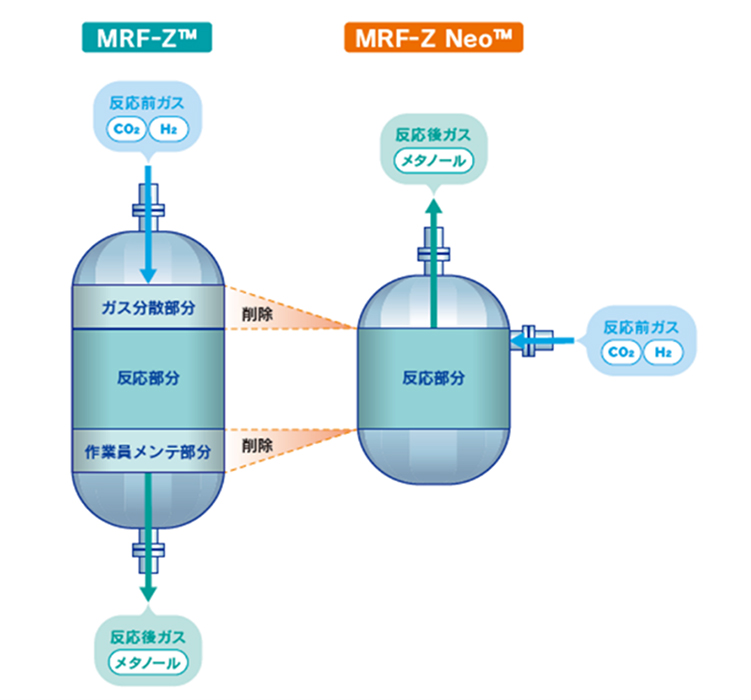

こうした背景のもと、同社は大規模プラントで実績のある高効率な大型メタノール反応器「MRF-Z(TM)」を、小規模向けに最適化するというアプローチを取った。新開発の「MRF-Z Neo」は、同社の技術の強みである理想的な温度管理やガスの流れを最適化する基本設計を継承。これにより、小型でも高い反応効率を維持している。

従来の大型反応器の構造を根本から見直し、小規模プラントでは不要となるメンテナンス用の空間などを削除。この大胆な設計変更により、装置の大幅なコンパクト化と、従来技術を単純に縮小した場合に比べ最大約40%というコスト削減を両立させた。

この技術が持つ最大の意義は、地域ごとの資源を活かした「分散型生産」を可能にする点にある。特に森林資源が豊富な地域にとって、これは大きな意味を持つ。これまで活用が難しかった林地残材や製材端材といったバイオマス資源を、地域内で高付加価値なグリーンメタノールに転換できるからだ。

同社は、今回開発した「MRF-Z Neo」単体だけでなく、独自のe-メタノール製造技術や省エネ型蒸留システム、再生可能エネルギーの変動に対応するデジタルソリューションなどを組み合わせたトータルソリューションの提供も視野に入れている。単なる装置開発にとどまらず、グリーンメタノールの製造から活用までを一気通貫でサポートすることで、早期の社会実装を加速させ、脱炭素社会の実現に貢献していく構えだ。