Updated by 『森林循環経済』編集部 on July 15, 2025, 1:32 PM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

森林の価値を会計でどう「見える化」するか──。林業セクターが国際連携し、自然資本を企業経営に取り込むための世界初の共同プロジェクトを始動した。国際的な林業関連企業連合であるInternational Sustainable Forestry Coalition(ISFC)は、自然資本会計の導入に向けたセクター横断型パイロットプロジェクトを7月14日に発表した。世界21か国で2400万ヘクタール超の森林を所有・管理する18の企業が参加し、国際的に共通する評価・開示の枠組みを実証的に検証する。日本からは、三井物産、日本製紙、王子ホールディングス、住友林業の4社が名を連ねた。

自然資本とは、森林、土壌、水、大気、生物多様性など、企業や社会にとって不可欠な自然の構成要素がもたらす価値を指す。この計り知れない恩恵は従来の経済指標や会計基準では十分に捉えられてこなかった。その結果、自然環境の劣化が地球規模で深刻化する中、経済活動がその基盤である自然を損なう構造的な課題が浮き彫りになっている。自然資本を可視化し、経営判断や情報開示に組み込む仕組みとして注目される今回のプロジェクトは、林業セクターとして共通のガイダンスを策定し、複数の企業がそれぞれ自社で適用テストを行う世界初の共同実証として位置づけられている。

今回のプロジェクトは、自然資本の評価と開示の国際推進団体であるCapitals Coalitionおよび、自然関連リスクの開示を提唱するTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)と連携して実施される。今後本格化する自然関連情報の開示要請を見据え、林業業界がいち早く共通の対応枠組みを形成することは、他の資源産業や投資家との対話にも影響を及ぼすとみられる。

さらに、11月にブラジルで開催予定のCOP30(国連気候変動枠組条約締約国会議)での発信も視野に入れた取り組みであり、森林産業から自然資本評価の国際的ルールづくりに関与する動きとして注目されている。

参加する日本企業のうち、王子ホールディングスは国内最大手の製紙企業でありながら、紙の原料調達やESG戦略の一環として、日本やオセアニア、南米などで約63.5万ヘクタールの森林を自社管理し、国際的な森林認証も取得している。住友林業は森林経営から木材・住宅・再生可能エネルギーまでを手がける総合林業企業として、国内外に広大な社有林を保有し、循環型の事業モデルを構築している。日本製紙も製紙を基軸としつつ、国内外に16万ヘクタールを超える森林を所有・管理し、木材から化成品・エネルギー事業までを含む広範な森林資源利用を展開している。

三井物産は総合商社として海外での植林・製材事業や木質バイオマス発電など森林資源を活用した複数の事業に投資・関与しており、森林と経済の接続という視点から今回のプロジェクトに参加している。それぞれ異なる業種や立場にある日本企業が、共通の自然資本会計ガイダンスの形成に向けて協働する意義は大きい。

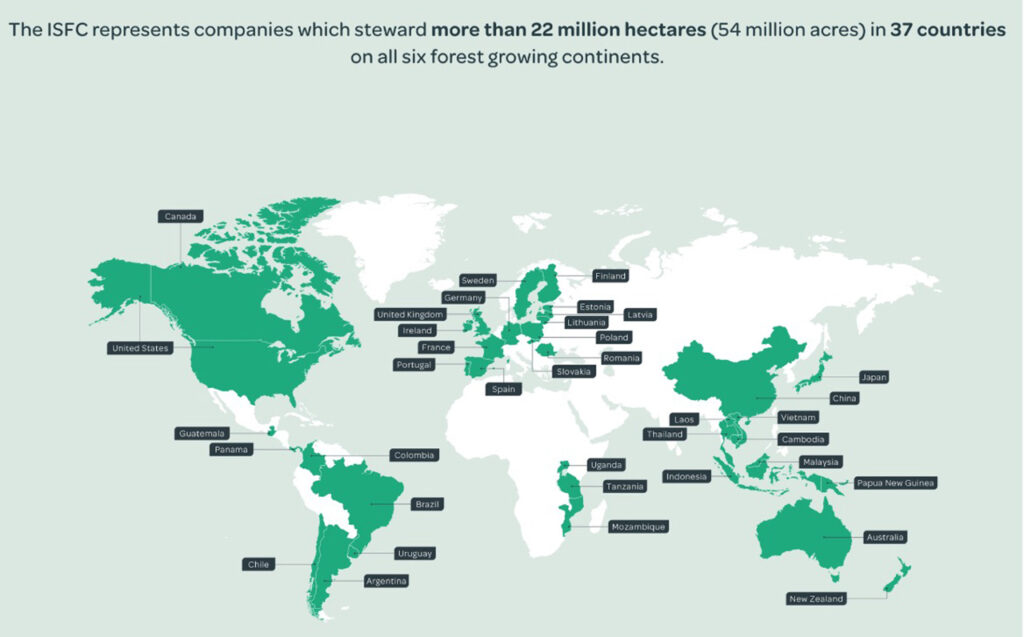

ISFCは、森林を持続的に利用しながら気候変動や生物多様性の課題に対応するために、林業関連企業が国際的に連携して活動する民間主導の組織である。今回のプロジェクトは、自然との関係性が最も密接な林業セクターが主導する形で、自然資本の価値を経済システムに組み込むルールづくりの先陣を切るものだ。森林の保全状態が水資源の安定供給にどう影響するか、生物多様性の劣化が将来の事業機会にどのようなリスクをもたらすか。こうした自然との相互依存関係を会計情報として可視化できれば、経営陣はより長期的でレジリエントな事業戦略を描くことが可能になる。

森林産業に関わるすべてのステークホルダーに思考の転換を促す可能性もある。企業にとっては、自社の持つ森林資産の価値を再定義し、新たな企業価値創造の源泉とする好機となる。研究者にとっては、価値評価のフロンティアを切り拓く絶好の研究対象であり、行政にとっては、民間主導で形成される国際基準が、今後の環境政策や産業振興策を策定する上での重要な羅針盤となりうる。