EU's new regulation "EUDR" to achieve zero deforestation is coming into effect

Updated by 金本望 on August 14, 2025, 9:13 PM JST

Nozomi KANEMOTO

株式会社リーフレイン

2021年(一社)日本森林技術協会に入協。ODA事業森林分野に複数従事し、GHG排出削減量の計算やプロジェクト運営管理を担当。2024年に独立し、現在はフランスを拠点として森林分野で活動中。

世界の森林は、減少と劣化が深刻な問題となっています(※1)。こうした現状に対応するため、国際社会では新たな規制や対策が導入されてきました。そのなかでも、2023年に欧州連合(EU)が採択した「欧州森林破壊防止規則(EU Deforestation Regulation、以下EUDR)」(※2)は、持続可能な経済への転換点として注目されています(※3)。この動きは海外企業だけでなく、日本の森林や産業界にとっても無視できない重要なテーマとなっています。

EUDRは、森林減少を伴って生産された商品をEU市場で流通させないことを目的とした規則です。EU域内で流通、販売、輸出される商品について、企業はサプライチェーンの透明性を確保し、森林減少に寄与していないことを証明する必要があります。

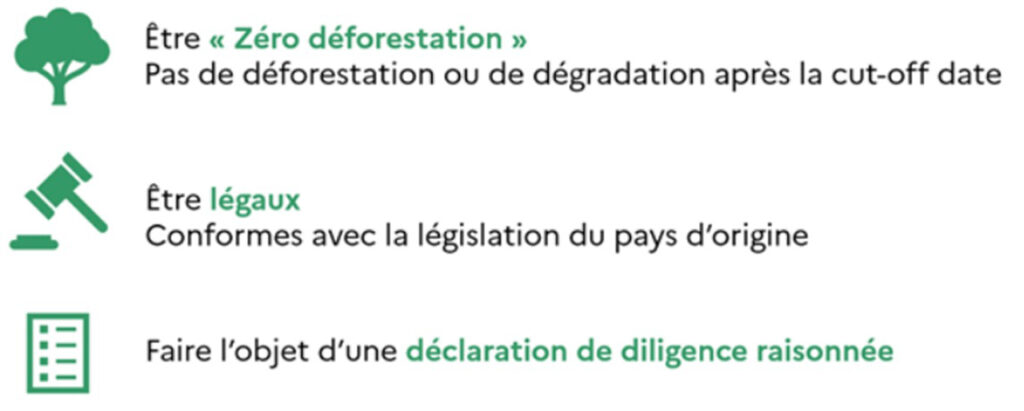

対象製品は森林減少の原因となる商品(森林リスク・コモディティ)で、具体的にはコーヒー、カカオ、ゴム、パーム油、大豆、牛、木材の7品目。これらに加えて、皮革、木炭、印刷用紙といった派生製品も規制の対象に含まれます。規則第3条では、これらの製品をEU市場で取り扱うために、以下の3つの要件を満たすことが求められています。

・森林減少フリーである:適用日以降に森林減少・劣化を引き起こしていない

・合法である:原産国の法律を順守している

・デューデリジェンス宣言がなされている(※4)

本規則は、当初2024年12月30日からの適用が予定されていましたが、1年間の適用延期となり、大規模・中規模企業は2025年12月30日から、小規模・零細企業は2026年6月30日から適用されます(※5)。EUDRに違反した場合は、EU域内での年間総売上高の少なくとも4%の罰金が科されるなど、極めて厳格な内容です。

※参照1:WWFジャパン 公式サイト「今日、森林破壊を止めるためにできること」(閲覧:2025年8月1日)

※参照2:環境省 公式サイト「EUDR(欧州森林破壊防止規則)の概要と原材料の適正な調達に関する勉強会開催のお知らせ」(閲覧:2025年8月1日)

※参照3:EU 公式サイト「Regulation – 2023/1115 – EN – EUR-Lex」(閲覧:2025年8月1日)

※参照4:農林水産省『森林減少フリー製品に関する規則(EU)2023/1115のガイダンス文書』(2025)p.15(閲覧:2025年8月4日)

※参照5:農林水産省 公式サイト「EUの森林減少防止に関する規則への対応について」(閲覧:2025年8月1日)

EUDRは、まったくの新制度というわけではありません。その前身ともいえるのが、2013年に施行されたEU木材規則(European Union Timber Regulation、以下EUTR)(※6)です。

EUTRは、EU域内で生産または輸入された木材や木材製品がEU市場に流通するのを防ぐことを目的としています。EUTRにおいても、輸入業者はデューデリジェンスを行い、供給源の合法性を確認することが求められていました。つまり、EUTRは違法伐採の防止が目的であったのに対し、EUDRはさらに一歩進んで、森林減少の原因となる商品まで規制を拡大し、「森林減少ゼロ」を目指す規則となっています。

今後、EUDRがEUTRに代わる中核的な規制として施行されていきますが、経過措置として、2023年6月29日のEUDR発効前に生産された木材製品には、2028年12月31日までEUTRの適用が継続されます。一方で、EUDRの発効後に製造された木材製品およびその他の対象製品には、EUDRが直ちに適用され、その時点でEUTRは廃止されます(※7、8)。

※参照6:林野庁 公式サイト「合法伐採木材等に関する情報:欧州連合(EU)」(閲覧:2025年8月1日)

※参照7:European Commission 公式サイト「Regulation on Deforestation-free Products」(閲覧:2025年8月1日)

※参照8:European Union 公式サイト「Regulation (EU) 2024/3234 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards provisions relating to the date of application」(閲覧:2025年8月9日)

背景には、森林減少や森林劣化が地球規模の気候危機の大きな原因となっていることがあります。国連食糧農業機関(FAO)によると、1990年から2020年の間に世界中で4億2000万ヘクタールの森林が失われたと推定しており、これは欧州連合よりも広い面積に相当します(※9)。この多くは、森林が農地に転換されたことによるものです。

このような現状を踏まえ、2021年の国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)で採択された「森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言」には、日本を含む世界140カ国以上(世界の森林面積の90%以上)(※10)が署名しました。その宣言で「2030年までに森林の消失と土地の劣化を食い止め、さらにその状況を好転させるために、共同で取り組むことにコミットする」(※11)ことが約束されています。EUDRは、こうした世界の流れを具体的な制度として具現化したものなのです。

※参照9:EU 公式サイト「Regulation – 2023/1115 – EN – EUR-Lex」(閲覧:2025年8月1日)

※参照10:国際環境経済研究所(IEEI)公式サイト「COP26で注目を集めた森林宣言」(閲覧:2025年8月1日)

※参照11:林野庁『森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言(仮訳)』p.1, (閲覧:2025年8月1日)

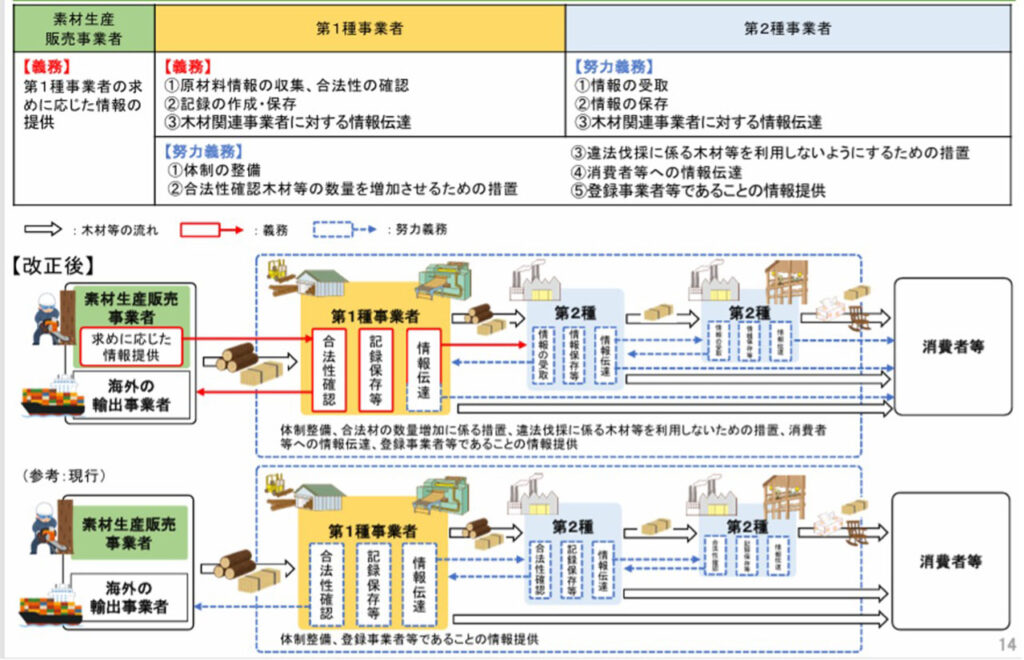

日本も国際的な森林保全の責務を担う立場にあります。グラスゴー宣言への署名国であり、国際的サプライチェーンに関与しているからです。すでに日本では、木材流通において2017年に「クリーンウッド法」(※12)が施行され、木材の合法性を確認する努力義務が課されました。さらに、2025年4月の法改正により、伐採や輸出入といった川上・水際の事業者には、合法性の確認が努力義務から義務に強化されています(下図参照)。

これらの国内制度は、EUDRと一定の親和性を持つものの、両者には大きな違いもあります。クリーンウッド法で求められる合法性とは、主に日本国内の法令や原産国の法令に適合しているかどうかで判断されるものであり、森林の生物多様性や人権、環境への影響までは直接の対象となっていません。

一方、EUDRでは、森林法や土地使用に関する規制に加え、国際的に保護された人権、自由意思による事前の十分な情報に基づく同意の原則、原産国の税制、輸出入手続き等に従ったものであるかどうかも確認する必要があります(※13)。

このため、クリーンウッド法だけではEUDRの要件を十分にカバーできない可能性があり、EU市場と取引のある企業にとっては、EUDRへの対応に向けた早急な体制整備が不可欠です。

※参照12:林野庁 公式サイト「クリーンウッド法の制度について」(閲覧:2025年8月1日)

※参照13:森・濱田松本法律事務所 環境法プラクティスグループ・ESG/SDGsプラクティスグループ「改正クリーンウッド法の概要」『Environmental Law / Sustainability Newsletter』2025年1月号 (閲覧:2025年8月1日)

森林減少や劣化という地球規模の課題に対し、EUDRは確かに厳格な制度です。しかし、「森林減少や森林劣化を引き起こしていない国や企業に過剰な義務を課している」(※14)という指摘もあり、とくに報告義務の煩雑さや対応にかかるコスト負担は企業にとって大きな課題となっています。今後は国際協調のもとで運用の見直しや柔軟性確保が求められるでしょう。

他方、このような国際動向を先取りし、EUDRに適合した対応体制を構築することは、将来的に国際市場における競争優位の確立につながる可能性があります。持続可能な調達と供給網の構築を通じて、企業価値の向上を実現する好機ともいえるでしょう。

グローバル市場において、森林を守ることがビジネスチャンスにつながる時代が、着実に近づいています。(株式会社リーフレイン 森林コンサルタント 金本 望)

※参照14:田邉 康雄「Closer Public-private Dialogue Needed to Ensure Smooth Implementation of EU Deforestation Rules」RIETI(2024年6月13日)、(EUJC)主催のウェビナー報告(閲覧:2025年8月1日)