A place to escape the heat in a mountain village in Hokuriku and the people who breathe the same air as the people entrusted with the forests

Updated by 小林靖尚 on August 20, 2025, 9:13 PM JST

Yasuhisa KOBAYASHI

株式会社アルファフォーラム

株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 1988年早稲田大学理工学部応用化学科卒、三菱総合研究所主任研究員(住環境担当)を経て、同社のベンチャー支援制度を活用し2001年に株式会社アルファフォーラムを設立。以降、木材利用システム研究会(常任理事)、 もりもりバイオマス株式会社(顧問)、富山県西部森林活用事業検討協議会(事務局)等を歴任。2023年9月には木材利用システム研究会賞を受賞。

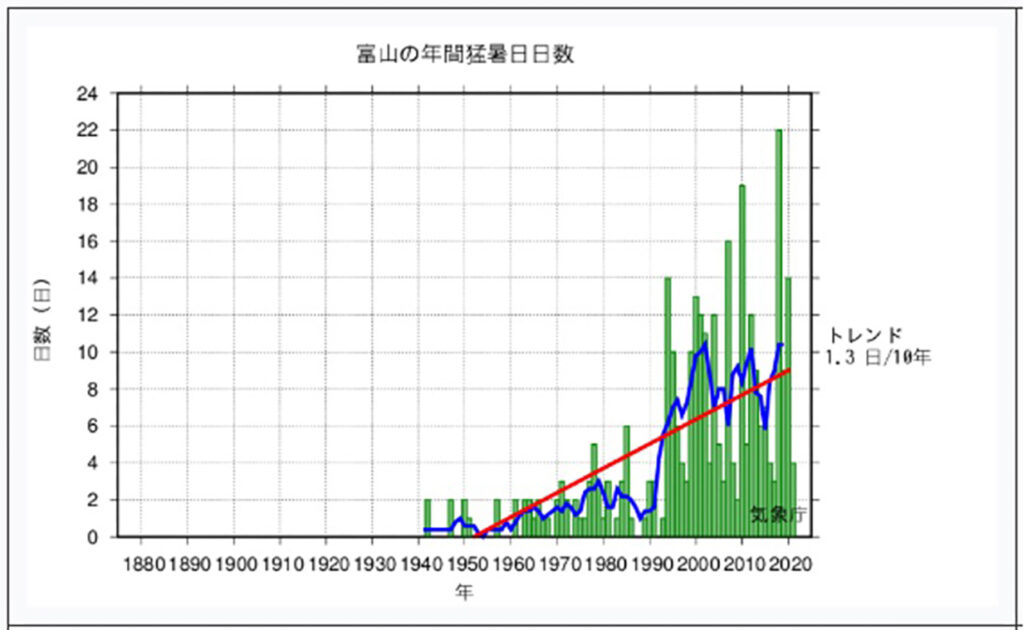

この原稿を書いている8月12日は、北陸でまた雨が降っている。前の週は大雨で、富山県高岡市内でも道路が冠水して自宅からオフィスにたどり着くまでに時間がかかった。8月4日は富山県内で39.8℃という今年一番の気温を記録した。激しすぎる気候変化を許容するしかない。林業従事者も悲鳴をあげている。北陸地域に限ったことではないが、冬季の積雪量が減少していることで、泥濘(ぬかるみ)に注意すれば通年林業のできる地域は増えた。

一方で、夏季の猛暑日増加で特に「下草狩り」の作業環境は恐ろしい。私も夏季に森林踏査で山林に入るのは、できるだけ早い時間からを心がける。踏査は長袖長ズボン、林業機械が動いている場所はヘルメット着用が基本で、正午を過ぎ15時くらいまでは耐え難い暑さだ。下草狩りは長時間連続でできる作業ではないが、この真夏の猛暑日に行うことは生命の危険を感じるだろう。

実は、山歩きは70歳前後の高齢者のほうが要領を得ているので、下草狩りの効率も上がる可能性が高い。若い方々は歩き方に加えハチが近寄っただけで慌てて足場を踏み外している場合もある。気候変動は林業作業者の活動時間帯にも影響しはじめている。

林地拡大のために山林所有者と話す機会に、ふと感じることがある。ちょっといつもと違う空気が流れるのだ。80歳を超えている所有者と話すと勉強にもなる。山林は集落共同で管理している場合も多く、20~40人の区長にお会いできるまで複数回足を運ぶことも少なくない。なんらかの知り合いを伝って山林所有者の一人と会う。

我々が「苗木を植えなおして美しい森林に戻したい、地域(集落)の拠り所となる場所にしていきたい。林業の定着で山村振興を図りたい。」との方針をお話すると、「あんたはどこに住んでるんっ?」と聞かれる。「富山県高岡市です」と答えると「ああ都会からね!」の一言がある。30年間東京の杉並区~江戸川区に住んでいたことからすると高岡市が都会…は微妙な違和感を持つが、山村集落の方々からみればそんな表現になるのだろう。

たぶん、山林所有者は、同じ地域(県内)に住んで、私が里山を復活させようとする気があることを理解いただくと、「ちょっとまってやっ!〇〇さんも一緒に話を聞いてもらうから・・」と言って隣の家に入っていく。このとき、玄関や掃き出し引き違いガラス戸にカギはかかっていない。自分の家に入っていくように、戸を開けて「お~いっ、ちょっと時間あるかいっ!!」と言って話を聞いてもらえる。自分は幼少のときに長野の実家に帰ったときのことを思い出す。あっ、この距離感で話がつながる環境がまだあったと…。

次に、屋敷林(かいにょ)に囲まれた家の中に入ると、客間に通される。昭和の時代に建築された「真壁和室」だ。エアコンはついていないところに腰を下ろし、首振りの扇風機をつける。正直「まぢっ!!エアコンのない部屋はきついなぁ…」と思いながら話が始まる。「小学生の頃は苗木背負って裏山に入って、山の中で遊んだもんだ…」の昔話が始まる。高性能林業機械などなかった時代に、集落でチカラを合わせて里山と向かい合ってコミュニケーションをとってきたことの深さを思い知る。

昔話が一段落することに気づく。エアコンがなくても落ち着いている自分、そこの匂いや扇風機とは別の風の流れを感じている自分に気づく。1時間もするとお互いが同じ空気を吸ったと思えるようになってくる。先方からは「来月、山林共同所有者の役員会があるから、そこで今後の山林活用趣旨を話してみてくれ、自分たちも誰かにこの山林の活用と管理をお願いしたいと思っていたところなんだ」となる。数十人の価値観、多様性をまとめていく区長であるからこそ、慎重に話し相手を選別しているようにも見えた。

お話をしていると「お金ではない」ことも解ってくる。それぞれの人生の一部であり、集落の生活の基礎であったことを伝えたいのだ。ここでわかったフリをしてはいけないのだが、彼らがなぜ「ああ、都会の人ね!」と言った理由は理解できる。

およその人が「都市に集中する方向」を豊かだと信じ、膨大なる消費経済にマヒしてきた。自分も還暦を過ぎたところだが、一回り~二回りも先輩の方々から教えられることはまだまだ多い。猛暑日でも過ごせる空間があるのだ。

先日、友人から「東京の大手木材流通企業が林業から事業を捉えなおすため林地取得を試みたがうまくいかない、どうしてか?」と問われた。答えは集落やそこに暮らす人と同じ空気を吸っていないからだ。山林を高く買うから売ってくれで合意する所有者もいるだろうが、本質は違う。少なくとも地方都市に住み、山村集落に住む先人の知恵を学ぼうとする気持ちがないと話は先に進まないだろう。生物多様性や水源涵養の価値を言葉だけで東京から唱えても里山は応えてくれない。山林は生活の空気や水そのものであることを実感しよう。

都市生活は豊かなフリができたかもしれない。これから残すべき「里山と共に暮らす豊かさ」「里山との心地よい一体感」を考えてみたい。(株式会社アルファフォーラム・代表取締役社長、プラチナ森林産業イニシアティブ・ステアリングコミッティー 小林靖尚)