Let’s Explore Biomass (2): "Conifers and broad-leaved trees" are as different as "sharks and dolphins"

Updated by 山田竜彦 on August 26, 2025, 8:52 AM JST

Tatsuhiko YAMADA

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 上席研究員/バイオマスベースのマテリアル開発を進める科学者。森林由来の新素材「改質リグニン」の開発者として知られる。1998年 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻 博士号取得、筑波大学連携大学院教授や東京工科大学客員教授を兼務し、学術分野の活動に従事する一方で、2019年に新産業創出のためのコンソーシアム「リグニンネットワーク」を設立し代表を勤める。2023年には(株)木質素研究所(リグニンラボ)を立ち上げて取締役CTOに就任し、プレーヤーとしても活動中。

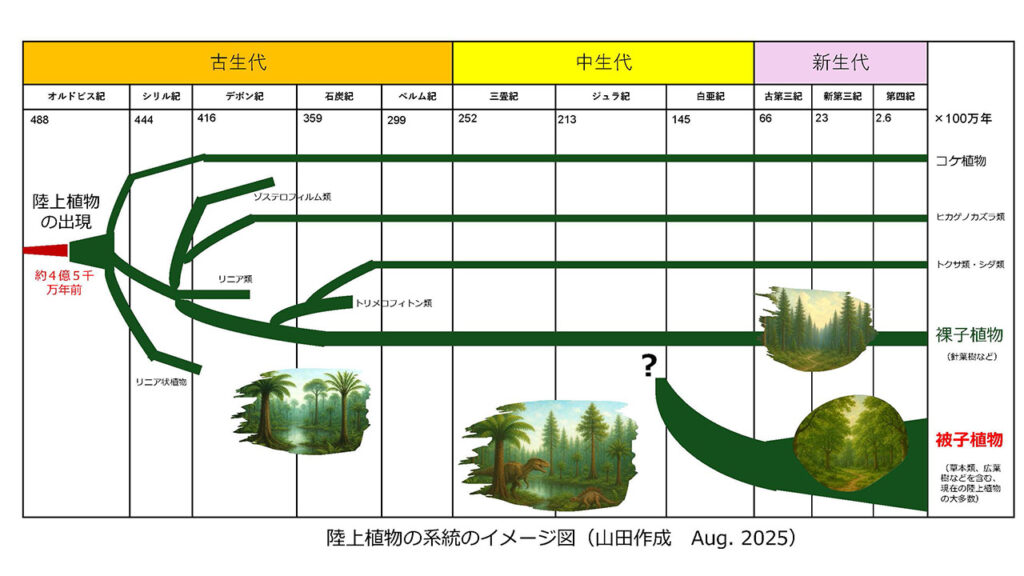

バイオマスとは、語彙的には、生物(bio)の量(mass)を指しているが、石油や石炭などの化石資源への対照として「生物資源」と認識されるようになった言葉である。つまりは、太古に生息し化石となった資源でなく、今現在生息している「生物」に関係した用語である。生物と言えば、今日存在しているすべての生物は、私たち人類も含め、「進化」により環境適応に成功して生き残った生き物である。進化というと、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類など、私たちへ繋がる動物の進化をイメージするが、森林バイオマスは、動物でなく植物である。よって今回は、「植物の進化」から原料バイオマスを探ることとする。

生命は約38億年前に海の中で誕生した。そして約30億年前、二酸化炭素から酸素を発生するタイプの光合成を行うシアノバクテリアなるものが登場したとされている。植物の定義が光合成を行う生物とすると、シアノバクテリアを細胞の中に取り込んで葉緑体とした生物が今日繁栄している植物につながる最初と考えることができる。いずれにしても、このような進化は、すべて海の中で起こったことである。太古の海の中では様々な生物がダイナミックに進化していたようだ。

一方、陸上植物の誕生は、約4億5千万年前と考えられている。陸にあがってきた植物は、大きな困難に直面したようだ。それは水の問題、また地上の重力や風雨の問題である。水においては、水中では周りに沢山あった水が陸上には少ないわけで、なんとか土壌から効率的に水を取り込む必要があった。これを達成するため、植物は「維管束」という水を運ぶための特別なシステムを創り出した。これにより、高い樹木の上の方まで必要な水を運ぶことができるようになり、体を大きくすることができたと考えられている。

一方、重力や風雨においても大問題で、水中で水に身をまかせていた環境と大違いである。地上の重力は強力で風雨も酷いもので、これに耐えるため、植物は自らの体を強く、しなやかにする必要があった。これを達成するため、植物はセルロースの繊維をヘミセルロースやリグニンと総称される成分でしっかり支える複合材料の構造を獲得したとされている。この構造と維管束のシステムにより、3億8千万年ほど前には、数十メートルにも達する植物による森が構成されたと考えられている。地上最大量のバイオマスといわれる森林バイオマスの誕生である。

現在の森を見ると、森林には大きく分けて、針葉樹林と広葉樹林があることがわかる。これらは森の雰囲気が大きく異なるため、どなたでも感覚で違いを理解することができる。この感覚は実は、とても重要だったりするが、木材利用においてはどちらも樹木一括りで解釈されている。

しかしながら、バイオマス利用においては、針葉樹と広葉樹は異なる生物であることを深く理解しておく必要がある。実は、両者は進化のラインが異なるのだ。植物の系統において、針葉樹は裸子植物、広葉樹は被子植物と、それぞれ異なる系統にある。動物で例えると、魚類と哺乳類くらい異なるラインと考えられる。

あなたが南の海でダイビングを楽しんでいたとする。そこに沖の方から大きな魚影が近づいてきた。大きなサメだ!と思い、身構えたところ、よく見ると、愛嬌のあるイルカだった(ほっ)。サメとイルカ、両者は同じくらいの大きさで、遠目には似た魚影をしているが、同列に扱われることは無い。サメは魚類で、イルカは哺乳類である。進化の系統から考えて、サメとイルカは、異なる生物が、たまたま同じレベルの大きさになったものと解釈できる。

異なる生物が同じような環境に適合する過程で類似した見かけになる現象を「収れん進化」といい、姿が似ていても異なるものを「似姿違質(じしいしつ)」という。一方、植物の方を考えてみると、日本の山には、針葉樹と広葉樹がまだらに生育している、いわゆる「針広混交林」がある。これは海で言えばサメとイルカが一緒に泳いでいる姿に相当する。針葉樹と広葉樹は収れん進化により樹木と一括りに解釈されるが、両者は似姿違質である。

では次に裸子植物と被子植物の起源を考えてみる。裸子植物の起源は古く、今から3億8千万年ほど前であり、一方、被子植物ははるかに若く、約1億4千万年前といわれている。被子植物は進化の最前線にいる植物で、現在の植物のほとんどが被子植物といってもよい。実際、被子植物は圧倒的に種類が多く、現時点で約22万種も確認されている。身の回りの草花、栽培されている農作物のほとんどが被子植物である。一方、裸子植物は桁違いに少なく、たった800種である。

被子植物は裸子植物から分化したと考えられているが、実はよくわかっていないようだ。系統樹においても、系統を繋げる根拠が見出されておらず、いわゆる「ミッシングリンク」となっている。樹木においては、今ある針葉樹が直接に広葉樹に進化したと考えるのは間違いなので注意する必要がある。誕生した被子植物のなかで、多年生で大きく育つように進化した系統が広葉樹となったと考えた方が正しい。筆者は、感覚的に、広葉樹は大きくなるよう進化した草花で、針葉樹とは別生物と理解している。実際、広葉樹を構成する成分においては草本類との共通点が多く、針葉樹とは大きく異なっている。

とにもかくにも地上は多種多様な被子植物に支配されている。被子植物の特徴は自分の胚珠が子房に包まれている植物で、花を咲かせ、種子で繁殖し、果実を作る。これらは繁殖を他の生物に媒介してもらうための戦略で、虫や鳥が種を運んでくれるような環境が必要となるわけだ。逆にいうと、このような豊かな生物多様性がないと生きていけない生物とも言え、実際、被子植物は多様な生物との共存を好む。これこそ広葉樹林が多種多様な動植物で構成されている理由でもある。

一方、裸子植物である針葉樹は繁殖に他の動物の仲介を要しない。これは針葉樹林が単一樹種で構成されることを好む理由かと思われる。繁殖は風まかせに花粉をまき散らすのみで、他の生物の媒介はない。自らの繁殖を他人にかませないとも言える。ということは、環境の変動により生物多様性が崩壊してしまうと、被子植物の多くはすぐに絶滅してしまうが、おそらく裸子植物は生き残るのではないだろうか。実際、約2億5千万年前におこったペルム紀末の生物種の9割以上が絶滅したとされる、地球史上で最悪の天変地異に際しても生き残った生物が裸子植物である。現在生き残っている針葉樹などは厳選された裸子植物のメンバーなのかもしれない。

私たちは魚類と哺乳類が異なる生物であることを知っており、料理においても、魚肉と牛肉では調理法が異なっている。それは両者の性質が根本的に異なるからだ。植物でいえば、この違いは裸子植物と被子植物の違いに相当する。バイオマスの成分を利用するバイオリファイナリーなどは、まさに料理に相当する。当然ながら裸子植物と被子植物の料理法は大きく異なることとなる。それぞれの成分の違いや適する料理法?などについては次回以降にお話しする。(国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 上席研究員 山田竜彦)