Biomass chemistry is advancing to the practical stage with various conversion technologies

Updated by 鎌形 太郎 on September 18, 2025, 9:22 PM JST

Taro KAMAGATA

(一社)プラチナ構想ネットワーク

1982年慶応義塾大学経済学部を卒業後、凸版印刷株式会社に入社。1988年三菱総合研究所に転職。都市・地域経営及び官民連携(PPP、PFI等)に関わる業務を担当。その後執行役員となり、地域経営研究本部長、プラチナ社会研究本部長、常務執行役員研究開発部門長等を歴任。2018年三菱総研DCS専務取締役として出向、 2021年に三菱総合研究所役員を退任、2022年プラチナ構想ネットワーク顧問に就任。プラチナ森林産業イニシアティブの事務局リーダー。

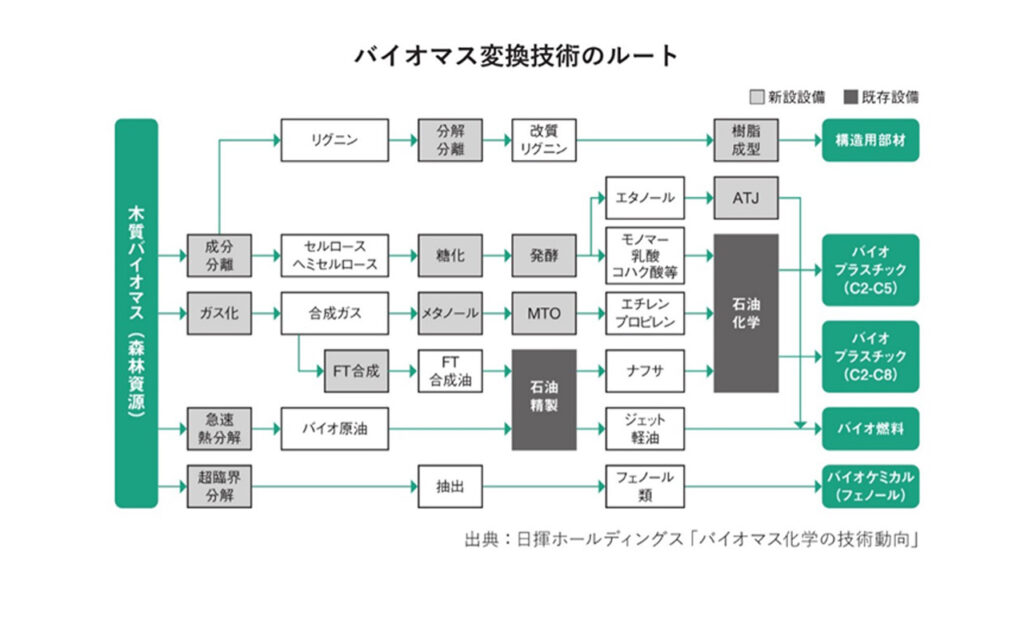

前回は、バイオマスの資源としての特徴を概観しました。今回は、バイオマス資源を用いてバイオ化学品やバイオ燃料を生産する各種の転換技術を取り上げます。こうした技術を活用して製品を生産する拠点は、原油からガソリンや灯油を製造する「石油リファイナリー」に対比して「バイオリファイナリー」と呼ばれます。バイオマスを変換するルートは大きく二つに分けられます。ひとつはセルロースやリグニンなどの構成成分を分離して活用する『成分分離』、もうひとつは木材を構成成分ごとに分けず、熱エネルギーを加えて分解し資源に変換する『油化』『ガス化』『超臨界分解』といった手法です。

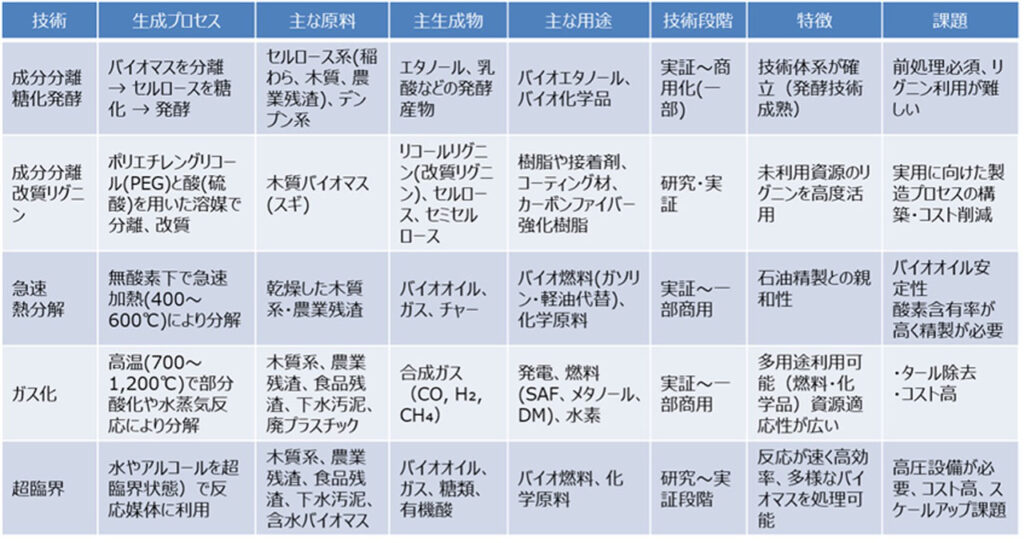

成分分離(糖化発酵)は、木質バイオマスを構成するセルロース、ヘミセルロース、リグニンを分離し、セルロースやヘミセルロースを糖化・発酵して燃料や化学品に変換する技術です。以下の3つのプロセスがあります。

(1)前処理(成分分離):蒸煮、酸処理、アルカリ処理、爆砕法などによりリグニンを除去し、セルロースやヘミセルロースを糖化しやすい形に加工。

(2)糖化:酵素(セルラーゼ等)や酸加水分解でセルロースをグルコース、ヘミセルロースをキシロースなどに分解。

(3)発酵:酵母やバクテリアにより、糖をバイオエタノール、乳酸、コハク酸などに変換。

3つのプロセスを経て作られる生成物の主な利用例は以下の通りです。

・バイオエタノール → ガソリン代替燃料

・乳酸 → バイオプラスチック原料

・コハク酸・イタコン酸 → 溶媒、樹脂、可塑剤など

この技術の特徴は、発酵技術の知見が活用でき成熟度が高いこと、燃料・化学品に直接転換可能なこと、CO2削減効果が大きいことなどが挙げられます。一方で、糖化酵素の製造コストやリグニン副産物の高付加価値利用が課題です。

欧米中心に農業残渣(トウモロコシ、小麦など)や非可食系植物、木質系バイオマスを用いた実証・実用化が進んでいます。ただし商業化拡大のカギは、前処理コスト・酵素コスト・リグニン利用にあります。

リグニンは木材の三大成分のひとつですが、その複雑な構造ゆえに従来は主に燃焼処理されてきました。これに対し、日本発の技術である「改質リグニン製造(酸加溶媒分解)」では、スギ材を原料に、ポリエチレングリコール(PEG)と硫酸を用いた処理によって、セルロース・ヘミセルロース・リグニンを分離しつつ、リグニンを改質して改質リグニン(グリコールリグニン)を生成します。

改質リグニンは熱可塑性を持ち、樹脂、接着剤、コーティング材、カーボンファイバー強化樹脂など高機能素材への応用が期待されています。また、副産物として得られるセルロースやヘミセルロースも糖化発酵の技術と組み合わせ、バイオエタノール原料等に利用可能です。

木材を400~600℃に急速加熱し、短時間で揮発成分を急冷することでバイオオイルを得る技術です。バイオオイルは見た目や性質が石油に近く、燃料や化学原料として期待されます。

木材を分別せず処理できるのが利点ですが、油の酸性・腐食性ゆえにそのままでは利用が難しく、水素化脱酸素などの改質工程が必要です。改質後は既存の石油精製所でガソリンやナフサへと転換可能です。米国(Ensyn社)、フィンランド(Fortum社)などで、木質バイオマスを活用した実証・商業化が進展しています。ただし、現段階はバイオオイルを活用した熱用途限定で(暖房、蒸気、工業熱など)、石油精製所でのガソリン/ナフサ生産用途へ投入は検討段階です。

木材を700~1000℃で部分酸化または水蒸気反応により分解し、一酸化炭素(CO)や水素(H2)を主成分とする合成ガス(syngas)を生成する技術です。

ガス化で得られたシンガスは生成した下記のように幅広く利用できます。

・燃料:ガスタービンやガスエンジンによる発電

・化学品:フィッシャー・トロプシュ合成による液体燃料(SAF、ディーゼル)、メタノール、アンモニア

・水素:水性ガスシフト反応で水素を増加 → 燃料電池や水素利用

ガス化は木質系・農業残渣・廃棄物など多様な資源を処理でき、多用途展開が可能です。ただし、高コストな高温高圧設備やガス精製設備、タール対策、安定運転が商業化拡大の課題です。

水を374℃以上、22.1MPa以上に加圧すると得られる「超臨界水」を利用した技術です。高い溶解性と反応性を活かし、木質系バイオマスから燃料や化学原料を生成します。

・超臨界水ガス化(SCWG):バイオマスを水素・メタン・CO2などに転換。水素製造に有望

・超臨界水熱液化(SCWL):バイオ原油(bio-crude)を生成し、石油精製所との統合利用が可能。

・バイオマス分解:セルロース・ヘミセルロース・リグニンの分解が可能→ 糖類、フェノール類、有機酸などの化学原料を生成。

この技術は触媒不要で環境負荷が低く高速反応が可能、湿潤バイオマスやリグニンなど難分解資源にも対応できる点が強みです。ただし高温高圧装置の建設・運転コストが大きく、現在は研究・実証段階にとどまっています。

化学産業の脱炭素化に向け、化石資源依存の製造プロセスからリサイクル原料・バイオマス原料を中心とした持続可能なプロセスへの転換が進められています。

バイオマス変換技術は既に研究 → 実証 → 一部実用化の段階にあり、それぞれの技術には特徴・適用条件・生成物の違いがあります。今後は、原料特性や最終用途、既存設備の活用可能性等に応じて選択的に利用されていくと考えられます。

次回は、これらの技術の導入を進めている企業の取り組み事例を紹介します。(プラチナ構想ネットワーク顧問 鎌形太郎)