Why did non-native conifers take root in Inokashira Park? How to enjoy forests living in the city

Updated by 渡辺一夫 on October 07, 2025, 9:21 AM JST

Kazuo WATANABE

森林インストラクターとして、樹木の知識の普及や、自然環境を解説する活動を行っている。NHK文化センター、毎日文化センター、よみうりカルチャー、NHK学園などで講師をつとめる。著書は、『公園・神社の樹木』『街路樹を楽しむ15の謎』『アジサイはなぜ葉にアルミ毒を溜めるのか』(以上築地書館)など。1963年横浜生まれ。東京農工大学大学院修了。農学博士。

健康のため、あるいは気分のリフレッシュのため、公園を散策するのを日課にしている方もおられるだろう。一口に公園といっても広さや施設、歴史などはさまざまであるが、古くからある公園では、その土地の歴史を知ることができて、散策がより一層楽しくなるのではないだろうか。今回は、そんな歴史ある公園のひとつとして、東京都の井の頭公園を紹介したい。井の頭公園(正式には井の頭恩賜公園)は、東京都三鷹市と武蔵野市にまたがる都立公園である。桜の花見の名所として知られているが、公園の中心となっている井の頭池の周囲は、季節を問わず多くの人が散策している。井の頭池は、武蔵野台地を刻む谷の源流部に位置していて、台地から湧き出した地下水が溜まってできた池である。江戸時代には神田上水の水源として江戸の人々の生活を助けていた。現在では水源としては利用されていないが、公園を訪れる人々に、広々とした水辺の景観を提供している。

井の頭公園はJR吉祥寺駅から近いが、京王井の頭線の井の頭公園駅から、神田上水沿いに歩くと静かで趣のある散歩が楽しめる。井の頭池の水が、神田上水へと流れ出すあたりにかかっている「ひょうたん橋」の周辺に、まっすぐ幹を伸ばす針葉樹が何本かある。そのうちの何本かは、根元からまるで杭のようなものが立ち上がっている(写真1)。地中からごつごつとした杭が突き出ている様子は、不思議な眺めである。この杭のようなものは呼吸根(気根)と呼ばれ、水に浸かって呼吸が難しくなった本来の根にかわって、空気中に立ちあがって呼吸を行う役割があるという。ダイバーが水面に出すシュノーケルのようなものだろうか。そのうちに、枝葉を出してどんどん成長するようにも見えるが、成長して枝葉が出ることはない。あくまで根なのである。

この変わった根を出す木の正体は、北米産の針葉樹で、ラクウショウ(落羽松)と呼ばれる樹木である。ラクウショウは水辺を好む樹木であり、湿地や沼に生えることから別名「沼杉(ぬますぎ)」とも呼ばれる。ラクウショウは漢字で書くと「落羽松」である。その名は、落葉性の(落)、鳥の羽のような葉をもつ(羽)、針葉樹である(松)ことに由来している。その幹はまっすぐに高く伸び、美しい樹形を見せてくれる。

井の頭池の池畔にラクウショウが植えられたのは、1930(昭和5)年ごろでのことである。北米原産のラクウショウは、明治時代に日本に持ち込まれた新奇な針葉樹であり、目黒にあった林業試験場から譲り受けたものが、井の頭池のほとりに植えられた。水気が多い土地が生育に適していることを考慮して、井の頭池のまわりに植えられたのだろう。

井の頭池の周りが公園として整備されたのは1917(大正6)年である。今でこそ池の周りは桜などの広葉樹が多いが、開園当時の井の頭池のまわりは、うっそうとした杉林であった。その杉林は、明治時代に水源涵養のために作られたものである。池のまわりを散策するための遊歩道は杉の木立の中を通っており、荘厳な雰囲気だったという。一方で、1936(昭和11)年になって、井の頭池の一部にある自然文化園(動物園などのエリア)の一部(分園)に、水族館が新設されたため、池畔に点在していたラクウショウがその敷地に移植された。おそらく、暗い杉林と違って、明るい海外の針葉樹の木立が、来園者の目を引いたことだろう。

戦前に池畔に広がっていた杉林は、太平洋戦争の末期に軍によって伐採されてしまって、現在は残っていない。当時は木材が極端に不足していて、伐られた杉は、空襲の犠牲者を納めるお棺の材料や防空壕の材料になったという。戦後になって、池畔には杉の代わりに、ケヤキ、桜類、サワラ、イロハモミジ、カツラなどが植えられ、どちらかというと明るい落葉広葉樹林になった。特に桜はたくさん植えられ、春になれば大勢の花見客でにぎわう花見の名所になった。そして、池の西側にある自然文化園の分園には、ラクウショウに加えて、後に述べる「生きた化石」のメタセコイアが植えられて、明るい落葉性の針葉樹の木立が生まれた。

ラクウショウとよく似た木にメタセコイアがある。葉の形も落葉性であることも樹形もよく似ている。ただし、ラクウショウと違って根元に杭のような気根が出ない。そして、メタセコイアは中国原産の針葉樹だ。メタセコイアが人々に知られるようになったのは、比較的最近、といっても80年ほど前である。それまではメタセコイアは地球上から絶滅した樹木と考えられていた。しかし、1946(昭和21)年に、生きたメタセコイアが中国に存在することがわかったのである。絶滅したと思われていたのだが、中国にだけ生き残っていたもので、当時は「生きた化石」として話題になった。だから日本に植えられたメタセコイアはすべて戦後植えられたものだ。

井の頭自然文化園の分園には、現在、水生生物や鳥類などが展示されている。そして、その周囲に植えられたラクウショウとメタセコイアが樹林を作っている。これらの木は、根元から見上げても風格を感じることができるが、池の対岸から眺めると、その樹形の美しさを楽しめる。針葉樹にしてはめずらしく落葉性であるこの2種類の木は、秋から初冬にはレンガ色に紅葉する。池ごしに見えるメタセコイアとラクウショウの紅葉した木立はすばらしい(写真2)。井の頭公園は都心からも遠くない。カメラと樹木図鑑を片手に、樹木ウオッチングしながら、池の周りを散策するのはいかかだろうか。(森林インストラクター 渡辺一夫)

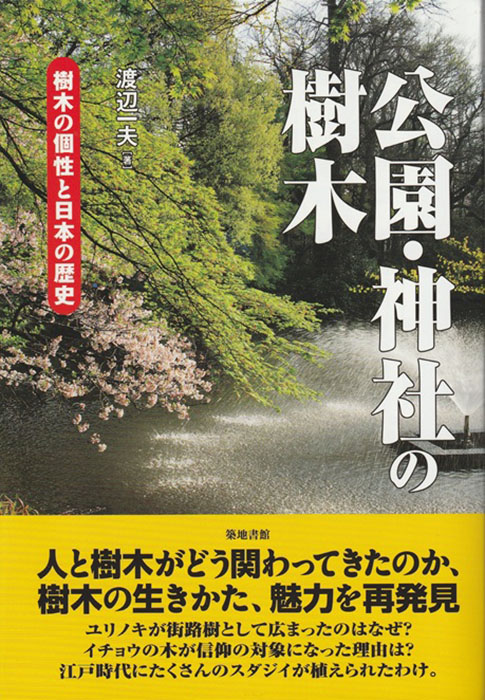

『公園・神社の樹木』

渡辺一夫著、築地書館刊

人々に愛されている緑のオアシス、そこに秘められた歴史やエピソードを紹介する。公園・神社の樹木を通して、人と樹木がどう関わってきたのか、樹木の生きかた、魅力を再発見する本。

<目次>

第1章 眠れなくなったプラタナス

第2章 戦争に翻弄されたツツジとハナミズキ

第3章 水郷の歴史を語るエノキ

第4章 江戸の大火と戦ったスダジイ

第5章 台湾からやってきたクスノキ

第6章 渋沢栄一は、なぜ公園を造ったのか?

第7章 イチョウが拝まれるようになったわけ

第8章 サクラの丘に秘められた5000年の歴史