Learning from Switzerland about sustainable forest management and institutional design: Integrated management of public forests to create forest circulation

Updated by 志賀和人 on October 14, 2025, 4:55 PM JST

Kazuhito SHIGA

(一財)林業経済研究所

一般財団法人 林業経済研究所 理事・フェロー研究員 / 全森連指導監査部次長を経て、2000年に筑波大学農林学系助教授、生命環境系教授・農林学系長。専門は、森林共同組織論、地域森林管理論、スイス林業・林政論。著書に『地域森林管理の長期持続性:欧州・日本の100年から読み解く未来』、『現代日本の私有林問題』、『森林管理の公共的制御と制度変化:スイス・日本の公有林管理と地域』、『現代日本の森林管理問題』など。現在の関心は、公有林管理論と森林管理思想史。

「森林循環経済」が、なぜ日本で実現していないのか。筆者が執筆を担当した『森林と時間』第7章「森林管理の当事者性と専門性」の延長上にどのような課題が見出せるか敷衍(ふえん)したい。「森林循環経済」のとらえ方は様々であろうから、プラチナ森林産業イニシアティブの提言「現在の4倍以上の森林資源の活用」を前提として、森林循環の持続可能な森林経営の成立条件を備えた公有林を中心に経営当事者性を備えた先導的取り組みを進めることを提唱したい。日本の森林所有の零細性や労働生産性の低位性、流通加工体制の未整備を主要な阻害要因とみなす戦後林政や森林・林業基本政策とは異なる処方箋に行き着くが、それが私の日本林業に関する現状理解である。

森林資源の循環利用水準は、スイスの森林蓄積350立方メートル/ha・木材生産量4立方メートル/haと比較し、日本は210立方メートル/ha・1.2立方メートル/haである。近代林政に日本が着手した山林原野の官民有区分の開始とスイス連邦高山地帯森林警察法の制定は、いずれも1876年(明治9年)であった。スイスは日本と同様に山岳林が多く、森林所有規模も小規模であるが、樹種と林齢構成の多様性に富む森林資源を基盤とした循環利用が安定的に継続され、2010年代以降、公有林経営収支の悪化に対して、経営統合を推進し、成果を収めている(※注1)。

2010年代半ば以降の対応をスイスとの対比で概観すると農林水産省は、2018年に森林経営管理法を制定し、市町村に森林環境譲与税を交付し、2024年度から森林環境税の課税が開始された。制度発足5年の成果として、令和6年度森林・林業白書で2023年度末現在、40道府県394市町村で経営管理権集積計画2.3万haが策定され、294市町村8370haの森林整備(市町村森林経営管理事業)が実施されたとしている。

平成の大合併により市町村有林が1000haを超える市町村は、2020年センサスで524市町村とされているが、木材生産量が年間5000立方メートル以上は23市町村に過ぎない。23市町村のうち16が北海道の市町村であり、都府県7市町村は分収造林地の主伐により調査年の生産量が増加した事例が多い(※注2)。

市町村有林の大半が管財的管理にとどまり、所有林の現況を把握できていない市町村も多く、循環利用を先導する組織体制と力量を備えていない市町村が多い。都道府県は、平均168人の技術職職員を擁し、所有林89.5万haと分収林26.5万haを管理している。2007年度には林業公社借入金残高が1.4兆円に達し、2024年度末までに13府県9.4万haの公社分収造林が府県営林に編入されている。府県営林特別会計を採用する21府県においても一般会計繰入金への依存が増加し、分収契約の更新を中止する県が大勢を占め、分収造林地返還後の土地所有者による管理の継続が危惧されている。

スイスの公有林(public forest)は、連邦・カントン・市町村・ゲマインデ有林とともに教会・団体・組合有林を含み、地区別に設定された生産林面積150~500ha以上の森林経営の年度収支を連邦統計で把握している。スイスは森林面積の70%を公有林が占め、その平均所有面積は267haと小規模である。2000年代に森林経営収支が悪化するが、森林経営組合(Forstbetriebsgemeinschaft、FBG)の設立による所有の枠を超えた経営統合を推進し、連邦統計の指標経営の平均経営面積1708ha、年間木材生産量6474立方メートルに拡充されている。

その結果、森林経営収支は2012年度の黒字経営比率33%、経営収支-89CHF/haを底に2022年度には同59%・-2CHF/haに改善され、スイスの生産林面積の85%に当たる67.5万haを640経営でカバーしている(※注3)。スイスの森林経営は、公有林を中核とした循環経営の継続を前提に経営全体の年度収支が共通会計ソフトウェア(ForstBAR)を通じて把握され、その経営改善と森林管理の現代化が推進されている。経営責任者(Betriebsleiter)は、国家資格を有するフェルスターが全国公募により採用され、森林経営と地域に定着し、専門職としての待遇と信頼を得ている。

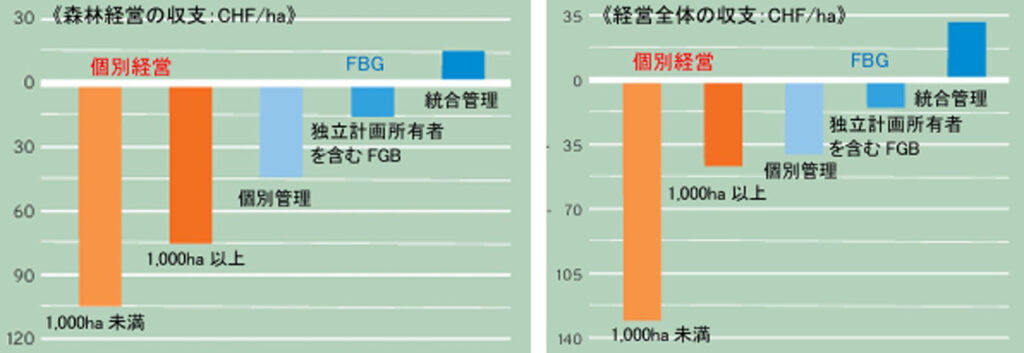

スイスの森林経営(Forstbetrieb)は、森林に対する所有権または処分権を有し、生産林面積150~500ha以上、単独及び連結会計単位の3基準を満たす経営を対象に事業部門は、森林経営・サービス・生産物販売に区分され、森林経営部門とサービス・生産物販売部門を含む経営全体の年度収支を把握している。図1に示した経営形態・規模別にみた経営収支の比較から、以下の日本との相違点が指摘できる。

<経営概念と経営規模感>

上記のスイスの森林経営の定義と森林経営の収支把握は、日本のような伐期単位の育林費と伐採収入の差や個別の間伐施業の事業収支だけでなく、連年作業を前提とした経営単位の年度収支を把握し、その改善を推進している。連邦政府とスイス林業連盟では、市町村・市民ゲマインデ有林を中核にした4000~6000ha規模の統合管理型FGBの設立を推奨している。

<組織形態・経営規模と事業部門による収支改善効果>

スイスでは数千haの森林経営規模を想定し、その規模の経済などの「潜在的な可能性の活用」に期待している。図1に示したように個別経営における経営規模拡大による収支改善の効果は限定的であり、統合管理型FGBによるサービス・生産物販売部門を含む経営全体の収支改善効果が大きい。つまり、最近の不確実性拡大への経営対応として、所有単位を超えた数千ha規模の経営統合と林務行政支援に関する制度的裏づけ(森林管理区交付金の支給)、市町村域を超えた地域連携の促進によるサービス・生産物販売事業の拡充が経営改善に大きく寄与している。日本の間伐施業を主体とした団地化・施業集約化施策との経営対策としての本質的違いは、ここで改めて記せずとも明らかであろう。

察しの良い読者は、スイスと日本の循環利用水準は、こうした森林経営システムの違いを反映し、学術的にはドイツ林学の森林経営論と日本の林業経営のとらえ方が大きく乖離している点にお気づきであろう。日本の森林2503万haは、国有林766万ha、「公有林」301万ha(47都道府県131万ha、1537市町村140万ha、1795財産区79万ha)、私有林1436万haに区分されている。この所有区分による「公有林」は、森林面積の12%に過ぎないが、先述したpublic forestの国際標準に準拠すると国有林と私有林の部落有林野を起源とする団体・組合・社寺・共有林等を含め、森林面積の半分前後をpublic forestとみなせる。

次回、公有林管理の優先課題として、①森林経営単位と経営責任者の明確化、②公有林の経営成果・年度収支の把握と改善策の情報公開、③森林管理制度・政策の国際標準化と林務組織の任務の再定義の重要性を指摘し、森林循環が持続可能な森林経営の成立条件と対策のイメージを例示し、既存の林業経営像と林務組織論に一石を投じてみたい。(一財 林業経済研究所 理事・フェロー研究員 志賀和人)

※注及び引用文献

(1)2010年代半ばまでのスイスの森林経営と林政は、志賀和人編著(2018)『森林管理の公共的制御と制度変化:スイス・日本の公有林管理と地域』244-309頁を参照。

(2)志賀和人・早舩真智(2025)『令和6年度 公有林野振興に関する調査研究 公有林の管理組織と森林施業:市町村有林の循環利用に向けて』9-13・21-25頁。

(3)スイス連邦森林局・森林連盟等(2024)『森林経営指標調査:2020-2022年度』による。

『森林と時間』

山本伸幸編、新泉社刊

樹木の生命は数十年、数百年に及ぶ。森林と地域の持続的な関係の構築には長期の時間スケールが不可欠だが、一人の人間の一生では抱えきることができない。次世代への継承の困難さが増す農山村を見据え、人びとが地域の森林に刻んだ歴史を道しるべに、森と人のよりよい関係の未来像を探る。

<目次>

序章 森林の時間と人の時間 山本伸幸

第1章 山造りに出会った人びと 島﨑洋路と森林塾 三木敦朗

第2章 山村社会の継承と女性のライフコース 栃木県の山村の二〇〇年にみる女性たちの歩み 山本美穂

第3章 山と川と共に暮らす集落と住民の生活史 竹本太郎・佐藤周平・松村 菖

第4章 福島県浜通りの近代と森林・断章 山本伸幸

第5章 紙・パルプ産業と地域持続性の懸隔 王子製紙山林部の展開と現場作業組織の相互連関 早舩真智

第6章 赤井学校の時代 ある地方大学にみる国産材供給整備の源流 奥山洋一郎

第7章 森林管理の当事者性と専門性 林政の変遷と天竜・富士南麓にみる地域実践 志賀和人

終章 森林と人の関係を紡ぎ直し続けるために 山本伸幸