This book explores the life course of a forestry technical official who dedicated himself to the modernization of Japanese forestry, and how it intersects with the history of slowly growing cedar plantations.

Updated by 山本伸幸 on November 04, 2025, 8:45 PM JST

Nobuyuki YAMAMOTO

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林業経営・政策研究領域長/専門は森林政策、林業経済。近年の研究テーマは近代化と森林・林業。著書に『森林と時間 森をめぐる地域の社会史』、『地域森林管理の長期持続性 欧州・日本の100年から読み解く未来』、『森林管理制度論』など。「森林管理制度の近代化過程に関する研究」(林業経済学会賞(学術賞))、「日本における森林計画制度の起源」(日本森林学会論文賞)受賞。

拙編著『森林と時間 森をめぐる地域の社会史』では、本全体を貫く理論的枠組みとして、ライフコース分析という考え方を採用した。ライフコース分析はアメリカの家族社会学が、発達心理学の成果を採り入れる中から案出され、その考え方は歴史社会学など様々な学問分野に取り入れられ、発展してきた。その特徴は、人の生涯を歴史の文脈に位置づけ、社会経済からの影響を重視することである。

大きな社会的出来事に遭遇し、歴史の烙印を穿たれたある一定の年代層の世代は、同じ社会的経験を共有した社会的実態を有する集団として把握されるとライフコース分析では仮定する。そうすることで、「救いがたく多岐多様な資料を整序して社会的歴史的変化をあらわにする道が開ける」(森岡清美『決死の世代と遺書』新地書房、1991年、p.225)。本稿では、日本における林業近代化の一側面を、ライフコース分析の視点から読み解いてみよう。

日本近代の森林管理制度の特徴の一つとして、戦前から戦後まで一貫して、国の森林技術官僚が大きな役割を担ってきた点が挙げられる。

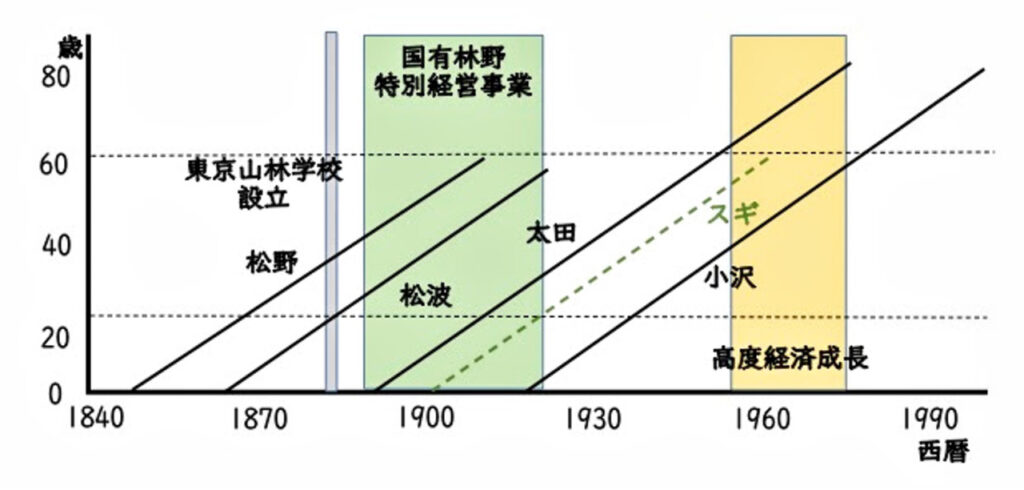

図には4人の森林技術官僚の生涯が描かれている。図の横軸は1840年から2000年までの歴史時間、縦軸は各人の年齢を表す。したがって図に描かれた4本の斜線は、ある年に各人が何歳だったかを意味する。横軸に直交する網掛けは、東京山林学校設立、国有林野特別経営事業、高度経済成長という、日本の森林管理に大きな影響を及ぼした3時期を示している。また、20代前半と60歳に引いた縦軸に直行する2つの点線に挟まれた40年間弱が森林技術官僚としてのキャリア期間を意味する。

まず横軸の切り口から見ていこう。一番左側の斜線である。1847(弘化4)年に生まれた松野礀(はざま)(1847年-1908年)は、ドイツのエーベルスヴァルデ高等森林専門学校留学から帰国後、1882(明治15)年に東京山林学校、山林局林業試験機関の立ち上げに尽力した。後半生は山林局の森林技術官僚として、要職を務めた。日本における近代林学の先駆者の一人である。

次の斜線が示す松波秀実(1865年-1922年)は幕末期の1865(慶応元)年に生まれた。松波は、東京農林学校林学科を第3期生として卒業し、森林技術官僚として、日本森林行政の建設初期を担った。東京農林学校とは、松野の設立した東京山林学校と駒場農学校の合併によって誕生した当時唯一の農学、林学高等教育機関であり、東京帝国大学農学部の前身である。松波は戦前期の一大プロジェクトである国有林野特別経営事業を長く陣頭指揮し、国有林野経営を軌道に乗せた。

松波のキャリア終盤に森林技術官僚となったのが、3つ目の斜線の太田勇治郎(1890年-1975年)である。大正デモクラシーの時期、日本資本制の進展を背景とした日本林学発展期に林学を修めた太田は、日本森林技術協会の嚆矢(前身)である興林会の中心メンバーの一人として、森林技術者の社会的地位の向上に尽力する。戦時体制に飲み込まれていく森林行政を山林局技術官僚のトップとして、たびたびの苦渋に満ちた決断を迫られる中を太田は生きた。戦後は信州大学や日本大学などで教鞭を執り、後進の育成に努めた。

そして、一番右の斜線は小沢今朝芳(1918年-1999年)である。小沢は敗戦色濃い1944(昭和19)年に帝室林野局に奉職した。林政統一後の林野庁で、拡大造林期の重要施策である国有林生産力増強計画に奔走し、高度経済成長期の異常な木材需要増産期の森林行政を担った。不幸なことに在職中のケガで林野庁は退職したが、その後は学究生活を送り、『ドイツ森林経営史』等の浩瀚(膨大)な学術書を残した。

一方、縦軸の切り口については、どうだろうか。たとえば、20代前半の点線に沿って見れば、各人の森林技術官僚としてのキャリア初期に、どういった社会経済上の出来事に出会ったかを知ることが出来る。松野と松波はそれぞれ森林行政近代化の創成期と展開期、太田は大正後半の戦前森林行政の円熟期、小沢は高度経済成長のトバ口に際会した。4人に限らず、彼らの前後に生まれ、同じような時期に卒業、就職した同世代の森林技術官僚たちは、個人的な差異はあるものの、一定の社会的役割が期待される同年齢の頃に同じ歴史的出来事に遭遇した。

4人の線と並行して、もう1本引かれた緑の点線は、1900年に植栽されたスギの成長を表している。当たり前のことだが、人間と同様に樹木も1年1年成長する。したがって、西暦と個々の年齢を表す同じ図の上に、樹木のいわばライフコースと言える年輪の刻みも重ね合わせることができる。とりわけ、人為的にまとまった植林によって造成される人工林の場合、人の世代とも似て、このような図上の表現によって、社会的時間との関係を明瞭に示すことが可能となる。

図の点線と森林技術官僚4人のライフコースを示す実線の交点を順に見ていこう。明治初期に松野が日本に持ち帰った近代林学は伸長を遂げる。壮年期の松波が推進する国有林野特別経営事業の際に植林されたスギ人工林は、戦前から戦後にかけて太田が担った激動の時代を超え、戦後に小沢が端緒を開いた拡大造林期に60年の樹齢に達し、高度経済成長期の木材需要を支えた。

戦後の拡大造林期初期という時代には、松波の半世紀後に生まれた小沢が、スギが植林されたころの松波と同じ壮年期にさしかかっていた。時代に奔走されざるを得なかったそれぞれの森林技術官僚のライフコースと、ゆっくりと成長するスギ林の歴史が交錯する。2020年代を迎えた現在、小沢の植えたスギが再び伐期を迎えようとしている。(国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林業経営・政策研究領域長 山本伸幸)

『森林と時間』

山本伸幸編、新泉社刊

樹木の生命は数十年、数百年に及ぶ。森林と地域の持続的な関係の構築には長期の時間スケールが不可欠だが、一人の人間の一生では抱えきることができない。次世代への継承の困難さが増す農山村を見据え、人びとが地域の森林に刻んだ歴史を道しるべに、森と人のよりよい関係の未来像を探る。

<目次>

序章 森林の時間と人の時間 山本伸幸

第1章 山造りに出会った人びと 島﨑洋路と森林塾 三木敦朗

第2章 山村社会の継承と女性のライフコース 栃木県の山村の二〇〇年にみる女性たちの歩み 山本美穂

第3章 山と川と共に暮らす集落と住民の生活史 竹本太郎・佐藤周平・松村 菖

第4章 福島県浜通りの近代と森林・断章 山本伸幸

第5章 紙・パルプ産業と地域持続性の懸隔 王子製紙山林部の展開と現場作業組織の相互連関 早舩真智

第6章 赤井学校の時代 ある地方大学にみる国産材供給整備の源流 奥山洋一郎

第7章 森林管理の当事者性と専門性 林政の変遷と天竜・富士南麓にみる地域実践 志賀和人

終章 森林と人の関係を紡ぎ直し続けるために 山本伸幸