Sustainability of Aromatic Plants Supported by the World's Forests: The Perspective of Dominique Roques, Fragrance Purveyor with a Forester Father

Updated by 門脇仁 on December 04, 2025, 9:36 AM JST

Hitoshi KADOWAKI

著作家、東京理科大学教員/「国連持続可能な開発委員会」の理念にもとづく国際援助専門誌を経て渡仏。森林生態系と林業の日仏比較研究で、パリ第8大学(ヴァンセンヌ・サン=ドニ)人間生態学研究科上級研究課程を修了。帰国後、森林や地球環境に関する著作を多く手掛け、特にフランスの森と林業を日本で初めて紹介した著書『広葉樹の国フランス』や、北米大陸のセコイア原生林における違法伐採の現状を伝えた訳書『樹盗』などで知られる。ほかの著作に『エコカルチャーから見た世界』(ミネルヴァ書房)など、訳書に『香りの起源を求めて』(築地書館)、『マスが語る、川の記憶』(築地書館)、『エコロジーの歴史』(緑風出版)、『環境の歴史』(みすゞ書房、共訳)などがある。

ドミニーク・ロークの仕事と人物像を概観してみたい。彼は30年にわたり、芳香植物を求めて地球を旅してきた香料調達者であり、今年6月に出版された『香りの起源を求めて』の著者である。以下、同書の記述も引用しながら、訳者の私との対話をトピックごとに紹介する。

9月初旬のパリ17区。昼食の客でにぎわうカフェ「オルタンシア」で、私はドミニーク・ロークと初めて対面していた。笑顔の挨拶と握手のあとでテーブルに着き、私から早速ひとつの朗報を伝える。

「日本語版の売れ行きは順調だよ。新聞の書評もいくつか出ていた」

「書評は好意的なものだったかい?」

「当然でしょう。‘まぎれもない良書’という声もある」

ロークが口もとを綻ばせる。精悍さと人懐っこさが入り混じった奥ゆかしい素顔。秘境や内戦地域も含む世界約50カ国で香料を探し続けてきた男が、いま私の目のまえに座っている。

「日本語版」とは、彼の名著‘Cueilleur d’essences’の邦訳『香りの起源を求めて』のことである。調香師によって書かれた本はあっても、原料調達のプロセスを綴った本はいまだかつてない。そういった評判にも後押しされ、ひと夏のうちに売り上げ部数は急速に伸びていた。この本でまず目を惹くのは、豊かな香り文化の世界紀行ともいうべき描写だ。

敷地の中心にある大きな赤い家とその屋上のテラスからは、すべてのプランテーションが見下ろせる。ジャスミン畑の茂みはひとつの驚異で、旺盛に茂り、文字通り花でおおわれている。ここの土壌の伝説的な肥沃度は、ナイルの水と太陽の恵みが組み合わされて、絢爛たる収穫をもたらしている。花が大きく、ヘクタールあたりの収量が記録的で、じつに美しい生産物だ。太陽が降り注いだ、フルーティで深みがあり、食指を誘い、ほとんど官能的な花脂である。

(「名人と白い花」)

「ところで伐採業者だったお父さんは、アメリカに越境した人だったね。引き揚げたとき、チェーンソーを初めてフランスに持ち込んだ。来年、フォレスターの視察でご実家のあるランド県にも行くんだ。紹介してもらえないかな」

「ああ、いいよ。彼は地元のサンディカ(森林組合)にも顔が利く」

樹木を通じた父子の絆は、彼の人生の根幹をなしている。私は北米大陸西海岸のセコイア原生林のイメージを重ねながら、彼の親子譚にも思いを馳せていた。

25年前、父はランド県の数ヘクタールの土地に木々を集めて樹木園を作り始めた。父が自分の土地の真ん中に植えたいと思った最初の木のひとつは、センペルセコイアだった。故郷カリフォルニアから遠く離れたレッドウッドはそこで育つことを受け入れ、いまではその高さが20メートルに達しているはずだ。

父はカリフォルニアで木こりだった頃の記憶を心に刻みながらその木の成長を見守り、特別な注意を払っていた。(中略)父が私の本のプロジェクトについて何度も尋ねてきたので、私は香料植物について書きたいんだと父に告げた。

すると父はいった。

「覚えておけ。どんな森だって、また生えてくる。独力だろうと、助力を得ようとな。木々は恨みなんかしないさ。人間よりもはるかに多くの時間をもっているだけだ」

(「生贄の森」)

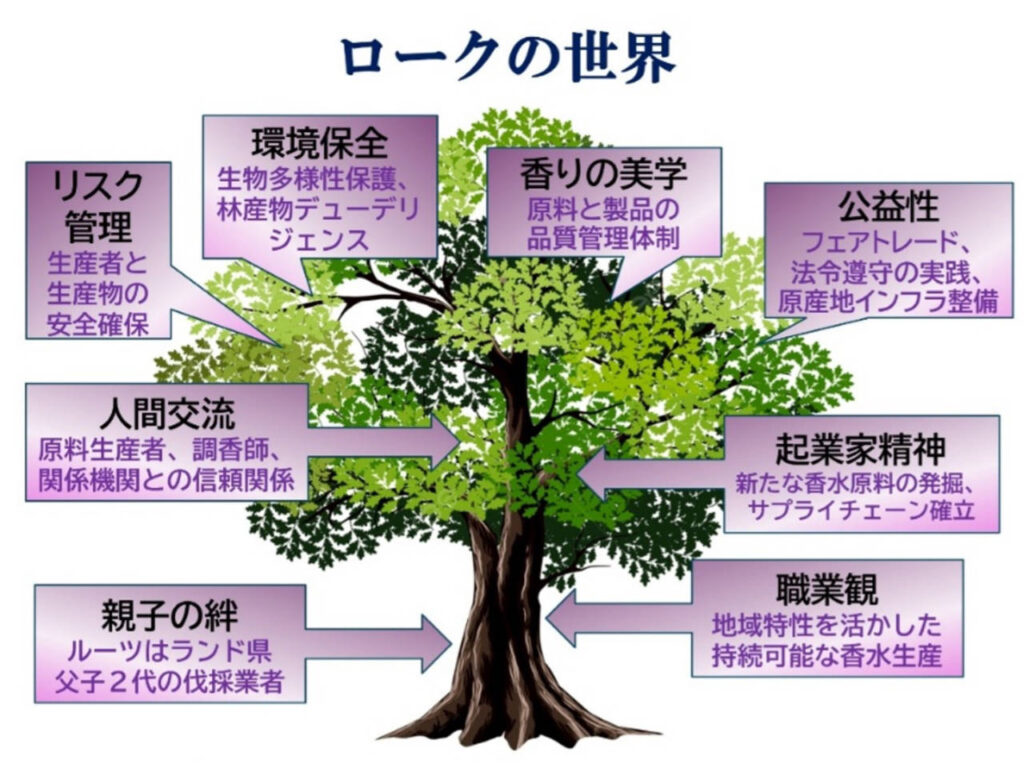

林業出身であることは、香料調達師としてのロークのキャリアに独特のアクセントをつけ加えることとなった。

彼はただのバイヤーではなく、原産地の選定から原料の生産と搬出、さらにはその先の香水創作や製品流通にいたるまで、すべてのプロセスに携わっている。そしてこれは、苗木の生産から施業管理、伐出や製材から木材製品のマーケティングといったすべてのフェーズに目を向ける林業事業者に似ている。両者に共通するのは、「持続可能な素材生産」、またそれを支える「経済社会基盤の安定」という究極の課題だ。

しかし香水産業が林業と違う点のひとつに、素材の希少性がある。ベンゾイン、トンカビーン、フランキンセンス、サンダルウッドなど、古来その希少さゆえに珍重されてきた種が数多く見られる。そこに気候変動や違法伐採といったリスクが加わるとき、話はいきおい貧困問題や絶滅危惧種へとひろがって行く。

巨額の密売の標的となったため、近づくことのできるすべての木はすっかり盗伐され、当局との共謀によって、何百本というローズウッドの丸太が入ったコンテナが何のお咎めもなく輸出された。これは何年も続いており、現在では数千万ドルがバニラロンダリングの機会を得ている。

(「憂鬱な熱帯の王女」)

すべては遠くのことであり、フランシスにとって旅はいまもややこしいものだった。

「僕はここでは新参者なんだ。規制や税制については、絶対に非の打ちどころがないようにしなきゃならない。信頼を築くには時間がかかるが、一夜にして失われることもある。じつに多くのヨーロッパ人が、そのことを忘れてるんだ。僕がきちんとやってるのは何年も知られてるから、いまでは政府も閣僚も僕のことをまともに扱い、サポートしてくれるよ。多くの問題は密輸さ。ベンゾインの収穫ライセンス料とすべての収税や輸出税を支払ってるのは僕だけだ」

(「パイオニアと三人の摘み手たち」)

彼らにとって香水原料の調達は、こうしたあらゆる難問へのシステマチックな「最適解」を導く作業である。華やかで洗練された香粧品ビジネスの陰に、労働環境や品質のリスク対策、現地インフラ整備、貧困撲滅といった厳粛で土臭い使命がある。それだけに課題や制約をクリアし、揺るぎない生産体制を築いたときの見返りも大きい。

そこに調香師とはまた違った、調達師ならではの嗅覚と創造性がある。香水にとって、どちらも不可欠であることはいうまでもない。

ロークが明かしてくれた生産体制の複雑さを思えば、香水の成立というのは万に一つの偶然にも近い、稀有の道のりに見えてくる。だが、成立が難しいのは確率のせいではなく、市場の注文が厳しさを増していることにもよる。

皮肉にも、現代の西洋の消費者は、「自然界」由来の成分にかつてないほどの強い関心をもっている。化粧品や食品フレーバーには健康のための天然エキスを求め、アロマセラピーには癒しを、香水には豊かさと本物らしさを期待する。と同時に、成分の出所、環境への影響、農民の地域共同体との倫理的関係について、より多くの情報と透明性を求めるようになってきた。

(「あとがき」)

ここで唐突だが、香水には本来、身だしなみや華やぎだけにとどまらず、闘争本能を駆り立てる効果もあった。平敦盛が薄化粧とお香をわが身にほどこし、脇に横笛を挿して一の谷に散ったエピソードにも見られるとおり、香りには生命のテンションを凝縮させ、一瞬でスパークさせる精神性の美学がある。

「持続可能性」という言葉に慣れすぎた現代人は、成長の限界の先にあるのは人間環境の「臨終」だということをあまり意識しなくなっている。だが香水という商品ひとつを取ってさえ、「生産の持続がこんなにも不確かな時代はない」とロークが語るとき、われわれはあらためて思いを致すべきではないだろうか。地球社会全体が、終焉へのティッピングポイントを超えようとしていることについて。なぜならこの言葉は、天然素材を生む大地に一生を捧げ、すべてのステイクホルダーと苦楽や運命をともにしてきた人物の洞察だからだ。

カフェを出ると小雨が舞っていた。オレンジ色のユニフォームを着た作業員が、酷暑のあいだ伸びに伸びたマロニエを剪定している。バトームーシュ、ブキニスト、大道芸人――変えてはいけない象徴的なものは残しながらも、パリは大きく変貌している。

「明日からインドに行く。ラジャの姪御さんの結婚式に出るためにね」

ロークが何気なく告げた直近の予定に、私は一瞬ひらめくものがあった。

「ラジャ! 覚えてる。彼がすべての関係者をひとつにまとめあげたあの章――」

そして次の瞬間、まったく同じタイミングで、私たちはその章タイトルを叫んでいた。

「象と祝婚!」

アニメでよく見かけるような場面に、ロークと私は大笑いした。

2026年秋、彼は香りでつながる新たな人の輪を確立するため、日本を訪れる。

東京での再会を固く約して、私は調達師に別れを告げた。

(著作家、東京理科大学教員 門脇 仁)

■参考リンク

香りの起源を求めて: 香水を支える植物18の物語(築地書館)

■門脇氏登壇イベントのお知らせ

森林循環経済トークライブ Vol.1地域の森はどう甦るのか フランス林業が生んだ適地適木に学ぶ2025年12月12日(金) 20:00~21:30|オンライン |