Linkage between forestry and lumber facilities and chemical plants is key to converting from oil to biomass

Updated by 平石 和昭 on May 08, 2025, 4:45 PM JST

Kazuaki HIRAISHI

(一社)プラチナ構想ネットワーク

1984年東京大学工学部土木工学科を卒業後、株式会社三菱総合研究所に入社。海外事業センター長、政策・経済研究センター長、政策・公共部門副部門長、アジアパイプライン研究会事務局長、Northeast Asian Gas and Pipeline Forum Secretary General、エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社取締役副社長を経て現職。専門は、インフラ計画、交通経済、エネルギー経済。博士(工学)、技術士(建設部門)

木質バイオマスの新規需要は、石油化学からバイオマス化学への転換で発生する。カーボン・ニュートラルの実現に向けて、2050年時点で化石資源はほとんど活用できなくなる。これは燃料としてだけでなく、原料としても同様である。一方で、プラスチックをはじめとする化成品に対する需要は引き続き旺盛であろう。化成品リサイクルの徹底に加え、新規の製造は石油原料から木質系などバイオマス原料(バイオマス原油)からの生産が期待される。経済産業省も、化学産業の製造過程における必要エネルギーの脱炭素化に向けた「燃料転換」に加え、原材料を化石資源からリサイクルやバイオマスにする「原料転換」実現を目指している。

廃プラスチックリサイクルは、国や業界団体がマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルを積極的に推進しており、化学会社も積極的に関連技術の開発を行っている。ただし、依然として自治体ではサーマルリサイクルが主体で、廃プラの分別回収が課題となっている。今後の展開では、製油所やナフサクラッカーなど既存の石油化学コンビナート設備の活用や、廃プラ発生源に近いところで小型プラントを整備し、分解油の形状で臨海部の石油化学コンビナートに輸送することなどが想定される。

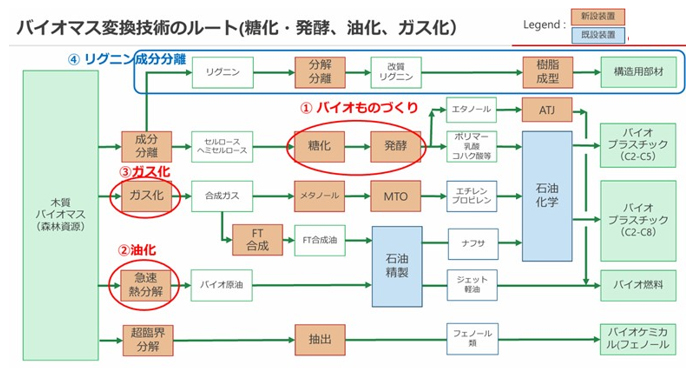

バイオマスを化学品や燃料に転換するにあたっては、「糖化・発酵」、「油化」、「ガス化」の3つのルートがある。改質リグニンは、セルロースとリグニンを成分分離し、木質バイオマス資源を有効利用する技術である。これらの様々な転換技術は、化学会社、製紙会社、商社、ベンチャーなどで活発に検討されている。こうしたバイオマス資源活用の技術開発は、コストや化成品の需要などを考慮して選択が進むであろう。紙パルプ工場では、製紙需要の減少に伴う余剰パルプを活用し、既設のプラントでエタノールの製造や化成品を生産する動きがすでに始まっている。

木質バイオマスなどを活用するバイオマス化学は、廃プラリサイクルに比べてバイオマス資源の確保(特に国内木質資源)が課題である。森林資源の供給拡大及び林業・製材施設と化学プラントとの連携が鍵を握る。その際には、輸送時のエネルギーやコストの縮減が必須だ。輸送コスト・CO2排出量の削減の観点で、木質バイオマス資源の発生源にできるだけ近い立地で成分分離・糖化発酵し、エタノールなどの液体の形状で臨海部の石油化学コンビナートに輸送することが有効と考える。これは森林地域の経済活性化や雇用の拡大にも寄与する。

リサイクルやバイオマス由来の製品は、現時点では石油由来の製品に比較してコストが高い。これらの製品へのユーザーの理解醸成、国による税額控除・公共調達・補助金・カーボンプライシングなどで市場創出を具体的に進めることが必要だ。さらに、化学産業の脱炭素化に必要な低価格なグリーン水素の確保を官民で取り組むことも重要である。(プラチナ構想ネットワーク事務局長 平石 和昭)

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。

Amazonで見る