Drawing the future of forestry with laser forest phase diagram

Updated by アジア航測株式会社 on May 20, 2025, 8:38 AM JST

Asia Air Survey Group

1954年創立以来、最新鋭の航空機とセンサによる空間情報の収集・解析から活用方法までの一貫した技術サービスを提供。現在は、空間情報コンサルティングを通じて、国土保全・社会インフラ構築・マネジメント事業を幅広く展開。2022年にはアクセルスペース社と戦略的販売パートナーシップを締結。また同年、経済産業省「DX認定事業者」として認定される。公式サイト

現在、国土の約3分の2を占める広大な森林資源は、その広さと多様さゆえに量・質という点で正確な把握が難しく、林業の現場での利活用や効率化の面で大きな足かせとなっている。こうした課題に対し、高度なリモートセンシング技術で挑戦しているのが、航空測量の老舗企業・アジア航測株式会社だ。

社名にある通り自社機を駆って広く全国をフライト、かつての航空写真測量から近年はデジタル計測を主軸として展開するアジア航測は、どういう経緯から森林事業へと乗り出したのだろうか。

「私どもがこの分野に参入したのは、今から15年ほど前の平成20年代。蓄積した空間情報技術を活かし、日本の森林を〝あるべき姿〟にしていくことに貢献したい、との思いからです」

そう語るのは、森林ソリューション技術部部長の太田望洋氏。同社の掲げる“あるべき姿”とは――

「様々な場所で木材生産、環境保全、人とのふれあい、災害防止等の森林に求める機能に適した状態で森林が存在し、森林に関わる仕事で収入を得て安心を獲得し、自然災害に対しても安全に暮らしているという状態を実現したいと考えています。そのためには、地形やそこにある木一本一本などの基盤情報を整備、これを基に分析・計画を行い、GIS(地理情報システム Geographic Information System)やクラウドなど情報共有のためのプラットフォーム、タブレットなどの活用に向けたツールを提供する必要があります。その基幹となるのが、航空レーザ計測による資源解析です」

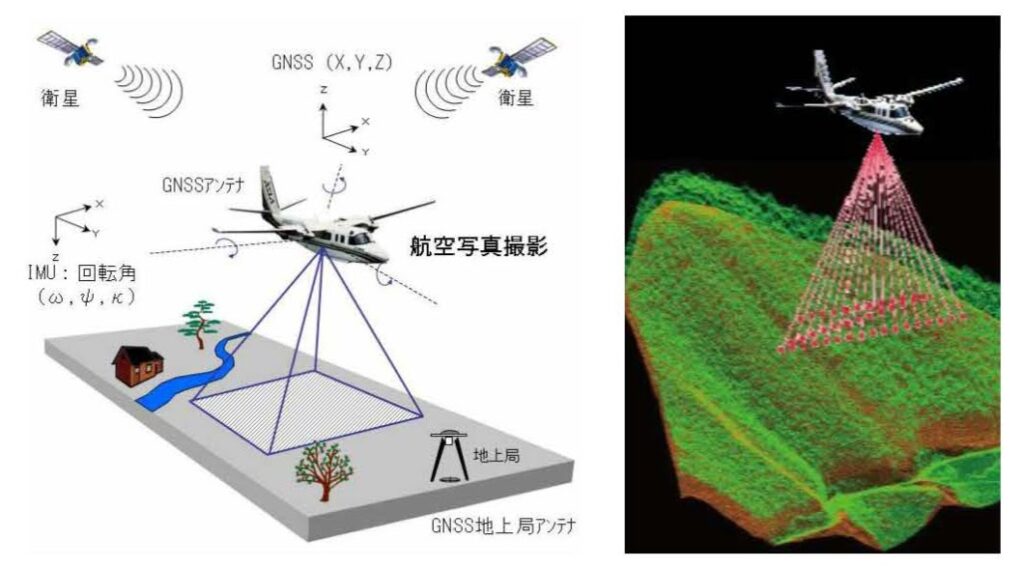

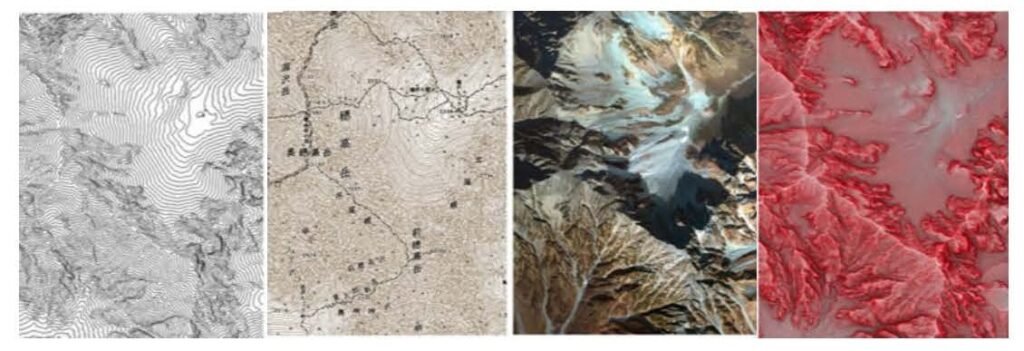

これは、航空機から発射したレーザパルスが、建物や樹木、地盤などの地物に反射して戻ってくるまでの時間や強さを計測する技術。このデータを用いることで、50センチメートル四方(レーザパルスの密度による)の標高と水平座標に基づく立体的な地図(特許技術の「赤色立体地図」)を作成できるほか、そこに生えた立木本数と位置座標、地盤と樹冠の反射時間の差から樹木の高さ、さらには樹種や材積までを明確にすることができる。

「レーザパルスの反射は木の表面や樹形のテクスチャにより違い、たとえばヒノキでは強く、スギではそれよりも弱く、これを計測すれば樹種を知ることができます。また、同じく弊社の特許技術(東京電力との共同著作)である『樹頂点抽出』では、樹冠形状から最も尖った点を抽出できるため、従来の方法に比べてそれぞれの樹高をより正確に把握できるのも強みです」

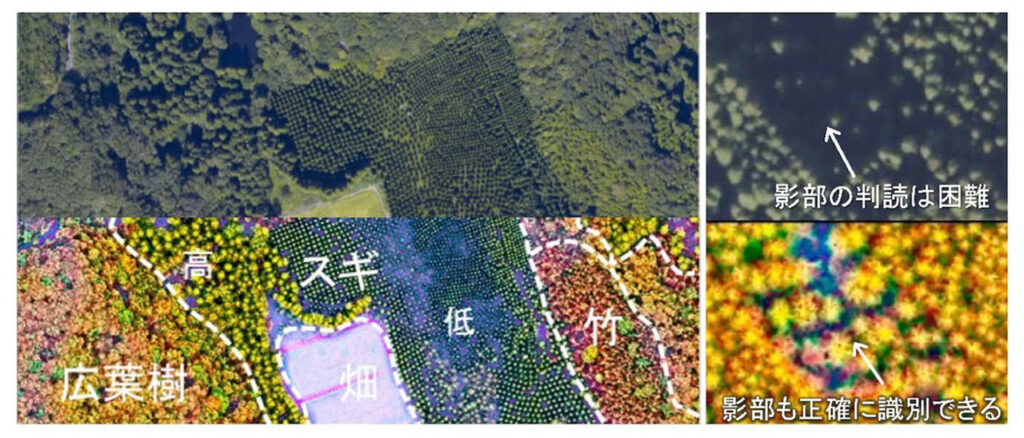

こうして作成された「レーザ林相図」があれば、これまでの空中写真では判別の難しかった影の部分はもちろん、樹高から幼齢林・若齢林の区別、林相の識別が容易になる。樹冠の拡がりとの相関から胸高直径も推定できるため、一本一本の材積や森林全体の蓄積量を正確に算出することも可能となった。最近ではサンプルデータを学習したAIによる林相判読も進められるなど、森林事業が受ける恩恵はじつに大きい。

「デジタル地図上に一本一本のデータを重ねることで、本数や平均樹高、総材積などの資源情報がひと目でわかるため、利用期を見据えた最適な皆伐や間伐などの施業提案を適切に行うことができます。また、林業の現場では集材による売上推定に丸太換算が重要になりますが、小班や地番ごとの材長や径級による丸太の本数と材積も瞬時に推計が可能です」

実際の作業においても、地図上での最小の集材距離の把握に加え、従来は実地の踏査による時間と手間、予算のかかった作業道検討や林道計画もソフトで簡単にトライ&エラーできるなど、そのメリットは多々。林野庁が市町村を対象に進める、森林所有者と林業経営者を結んでの「森林経営管理制度」でも、目的に応じた森林のゾーニングや当事者への意向確認等に寄せられる期待は小さくない。

「森林経営管理制度などでは、特に森林境界や所有に関する問題が大きな壁となりがちです。往々にしてあるのが何十年も前の不明瞭な公図や、ご高齢あるいは亡くなった所有者の方の〝口伝〟頼みで、境界がわからなくなっているケースですが、レーザ林相図を使えば樹種の区別や樹冠サイズによる林齢の違い、いわゆる〝境界木〟の存在などから、また赤色立体地図を使えば、尾根谷に加えて、“炭焼き跡地”や“巨石”などから、筆界の確認と合意形成もスムーズになります」

森林情報の活用に関しては、温室効果ガスの吸収と固定という面への期待も当然ながら大きい。そのため、アジア航測ではレーザ測量データに基づいて当該の森林の地位を年単位で明確化し、J-クレジット創出へ活用を推進。社員を自治体(高知県梼原町など)に出向させての、同クレジットの取得へ向けたサポートに加え、出雲市や福井県池田町などでは林齢によるCO2吸収量の算定も行っている。

「航空レーザ計測による資源解析は、平成23年に全国で初めて佐賀県の全域解析を行って以来、現在は国土全体の6割ほどを終えたところですが、最初期のデータに関しては10年以上が経過したこともあり、二巡目に入る段階と考えています。森林経営管理制度への対応でも福岡県うきは市の森林ビジョン策定などで実績を積むなかで、これから最も力を入れたいのが森林資源データ、木材需給データと事業者や所有者、自治体の台帳データなど、すべての情報を一元管理するクラウドシステムとしての林業DXの実現です」

太田氏の語る展望は、そのままプラチナ森林産業イニシアティブの目指す「スマート林業」へのビジョンと軌を一にする。「そのためにも、現在は一つでも多く成功事例を積み重ねたい」という、同社の動向からはこれからも目が離せない。

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』(小宮山宏 編著)が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。

Amazonで見る