Updated by 『森林循環経済』編集部 on July 14, 2025, 8:51 PM JST

Forestcircularity-editor

プラチナ森林産業イニシアティブが推進する「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の実現を目指します。森林資源のフル活用による脱炭素・経済安全保障強化・地方創生に向け、バイオマス化学の推進、まちの木造化・木質化の実現、林業の革新を後押しするアイデアや取り組みを発信します。

近年の猛暑や少雪といった気候変動の顕在化、そして2050年カーボンニュートラルという国家的目標──。これらを背景に、日本の豊富な森林資源を「宝の持ち腐れ」にしてはならないという喫緊の課題が浮かび上がっている。この古くて新しい問いに「地域連携」で挑んでいるのが富山県西部森林活用事業検討協議会だ。製造業に比べて光が当たりづらかった森林産業を、異分野の共創でどう変えていくのか。その取り組みを『森林循環経済』編集部がレポートする。

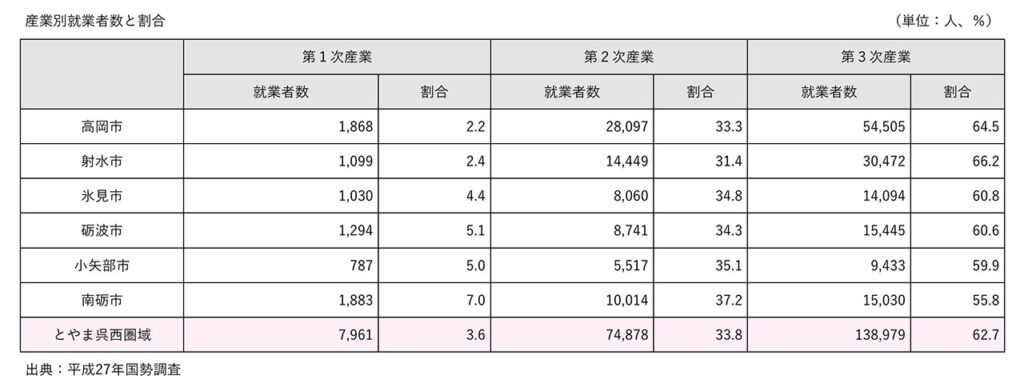

富山県西部、いわゆる「呉西地域」は高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市の6市で構成される。豊かな漁場・田園や観光資源にも恵まれ、住みやすい地域としても知られている。北は富山湾、南は岐阜県に接する山間地帯が広がる。特に南砺市はその大部分が山地であり、森林資源が豊富だ。

この地域には、古くから「木とともにある文化」が根づいている。南砺市の井波地区では、18世紀中頃に京都から伝わった技術を起源とする「井波彫刻」が息づき、質の高い木材への持続的な需要を生み出してきた。また氷見市では、成長が早く良質なスギを短期で育てる「ボカスギ林業」がかつて盛んで、造船材や電柱材として活用されていた。こうした背景が、地域の林業が単なる伐採産業ではなく、高度な技能と一体となったものづくり文化として存在してきたことを物語る。

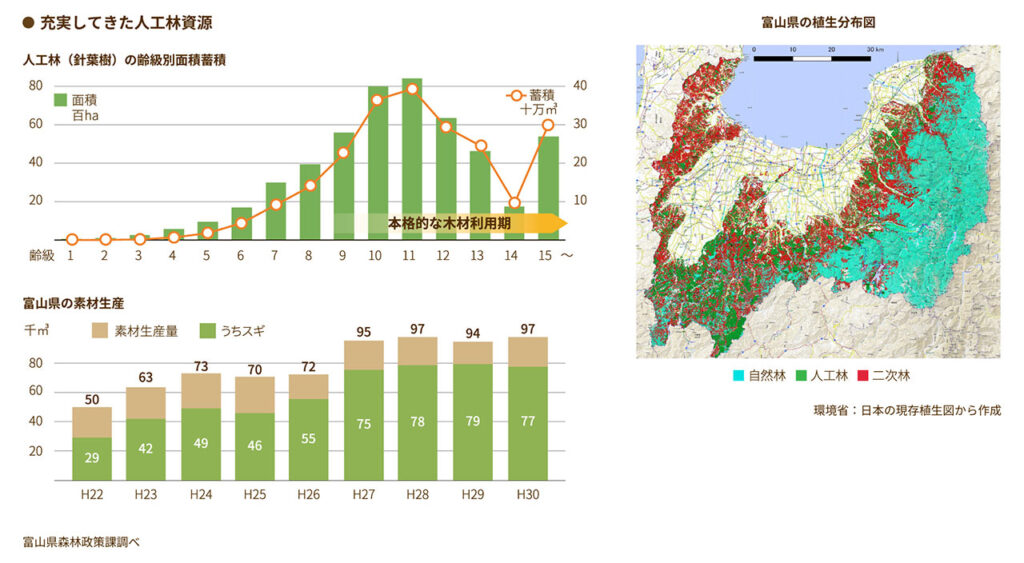

富山県の県土の約67%は森林が占め、そのうち人工林の93%がスギ。さらに、その8割以上が樹齢41年生以上と本格的な利用期を迎えている。これは経済的価値の高い木材が大量に存在することを意味する。

出典:

とやまの林業就業ナビ

しかし、豊富な資源の裏には「静かな危機」が潜んでいる。地域の産業構造を見ると、製造業が圧倒的な主力を占め、高岡市や射水市ではアルミ、金属加工、化学工業などの製造業が集積。一方で1次産業従事者は3%程度にとどまり、特に林業の人材不足は深刻だ。「資源はあるが人がいない」。この構造的な課題の背景には、林業従事者の高齢化や重労働イメージによる就業敬遠、さらに木材輸入自由化による価格低迷と国内需要の縮小がある。

もうひとつの大きな課題が、所有者不明や境界不明の山林の増加だ。高岡商工会議所のアンケートでは、会員の7%が山を所有していると回答したものの、「場所がわからない」「境界が不明」との声が多数寄せられた。

「都市の不動産と違い、山は適切に管理しないと資産価値が下がります」。こう語るのは協議会事務局長の西田隆文氏(高岡商工会議所専務理事)。管理放棄された森林は所有者にとっては固定資産税だけがかかる「見えない負債」であり、地域全体の多面的機能(水源涵養・防災・CO2吸収など)も低下させてしまう。

現場では、太く育ちすぎた木の問題も深刻だ。直径40cm以上の丸太は既存の製材ラインでは扱いづらく、運搬にも支障がある。その結果、需要がなく価格が下がる。「かつては太い材が和室の柱などで高値がついたが、今は需要構造が変わった。それを直視せず、問題が先送りされてきたのです」と指摘するのは、協議会事務局メンバーの小林靖尚氏(アルファフォーラム代表取締役)。

出典:

とやま呉西圏域の産業 | とやま呉西圏域連携中枢都市圏サイト

こうした課題を、個々の林業経営体や自治体だけで解決するのは困難だ。伐採から加工、流通、利用までを効率的につなぐサプライチェーンの再構築が急務である。

この現状を変える鍵となったのが「地域連携」だった。富山県西部森林活用事業検討協議会は、2024年3月に設立。行政に頼らず、高岡商工会議所と地元企業が中核となり、域内6市、各地の商工会議所、企業、大学などが加わる「産官学民」連携モデルを構築した。地域経済の中核団体が深く関与し、企業トップ同士の長年の信頼関係が、異なるセクター間の連携を円滑にしているという。

「地域に根差す“顔の見えるプレイヤー”が集まったことに、この協議会の意義がある」と西田氏は語る。また小林氏も、「行政だけでは進まない課題にこそ、企業同士の信頼関係が力を発揮する。商工会議所が各地での推進に欠かせない存在になっている」と補足する。

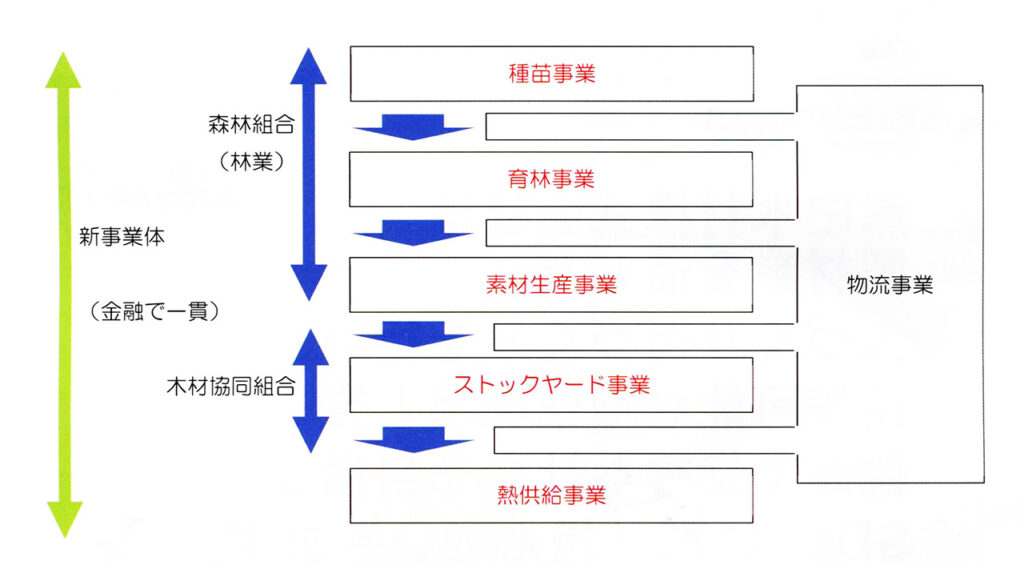

協議会では、森林活用を「種苗」「育林」「素材生産」「ストックヤード」「熱供給」の5領域に分け、それぞれ専門部会で検討。ストックヤードでは伐採された木材の「全量買取」を目指しており、森林所有者にとって安心感のある仕組みとなっている。

さらに、都市デザインの専門家である武山良三・富山大学副学長が事業検討委員会の委員長を務め、林業専門家以外の客観的な視点や地域社会全体の課題を拾い上げるアプローチを取り入れている。

余すところなく森林資源を活かす「循環型モデル」は、プラチナ構想ネットワークが掲げる「ビジョン2050 日本が輝く、森林循環経済」の先行事例として位置づけられている。「伐って、使って、植えて、育てる。その循環を加速しないと2050年のカーボンニュートラルは実現できません」。プラチナ森林産業イニシアティブ事務局リーダーの鎌形太郎氏はそう語る。

この取り組みの根底にあるのは、富山県西部に根づく「共生の価値観」だ。協議会のミッションは「里山とともに生きる」。食もエネルギーも、できるだけ地域内の恵みでまかなう「新しい森林文化」の確立を目指している。

西田氏は「林業は産業規模的には小さいので、新しいものを受け入れる余地がある」と期待し、地域の産業界が中心となって同協議会を立ち上げた背景について「民間企業の力を結集し、社会課題解決の先進モデル地域を確立する」という強い意志があったと語る。

小林氏も「森林は“未来通貨”だ。海外材で家を建てるのが“恥ずかしい”と思える文化を育てたい」と意気込む。これは経済合理性だけでなく、地域住民のウェルビーイングと環境が連動する、新しい価値創造である。

協議会設立直前の2024年1月に発生した能登半島地震では、富山県西部に隣接する能登地方で山林の崩壊や林道の寸断といった甚大な被害が発生した。この大災害に対し、協議会は能登の復興支援も重要なミッションと捉えている。小林氏は「能登では復興予算が動いており、我々のストックヤード構想を先行的に実施することで、放置される山を減らし、復興を後押しできる可能性がある」と語る。

富山県西部のモデルが示すのは、林業が単なる資源産業にとどまらず、気候変動・災害リスク・地域再生・ライフスタイルの転換といった幅広い社会課題の解決に貢献し得る「社会資本」であるということだ。インフラ整備や技術だけでなく、山林所有者の意識や文化の変容といった「ソフト面」の進化も重要だ。富山県西部の取り組みは、全国の林業再生に向けた貴重な知見となるだろう。

■関連記事

木材全量買取ストックヤードと効率化・省力化で「儲かる林業」へ―富山県西部・森林資源フル活用の挑戦(1)

木の地産地消・まちの木造化・木質バイオマスが地域を潤す―富山県西部・森林資源フル活用の挑戦(2)