Paper and paperboard also function as social devices that "store and recycle carbon"

Updated by 小瀬亮太 on August 22, 2025, 7:45 PM JST

Ryota KOSE

東京農工大学大学院

東京農工大学大学院 農学研究院 環境資源物質科学部門 准教授/専門は製紙科学、セルロース科学。2000年に渡り作られ続けている紙の製造プロセスや構造に対する新規知見の獲得ならびにパルプ繊維からセルロースナノファイバーのセルロース繊維の高度利用に関する研究を行っている。

私たちの身の回りにある最も身近な「森林由来のマスプロダクト」は、おそらく紙と板紙だろう。メモ帳、新聞、包装紙、段ボール、飲料パック――その姿は多様だが、それらはすべて、森林で育った木が製材ではなく「繊維」として利用され、加工と流通を経て、日常生活に深く組み込まれている。そして、使い終えた後も回収・リサイクルされることで、社会の循環の中に再び組み込まれていく。

この「紙と板紙」という素材がいかに大規模なものであるかは、数字を見れば明らかだ。世界全体では紙・板紙の年間生産量は約4億トンであり、そのうち中国、米国、日本が上位を占める。日本国内でも、2022年には約2,300万トンの紙・板紙が生産されており、これは国内木材利用の中でもきわめて大きな割合を占める。製材に比べて短サイクルで回る木材利用として、紙・板紙は人間社会の中でダイナミックな炭素循環が行われている。

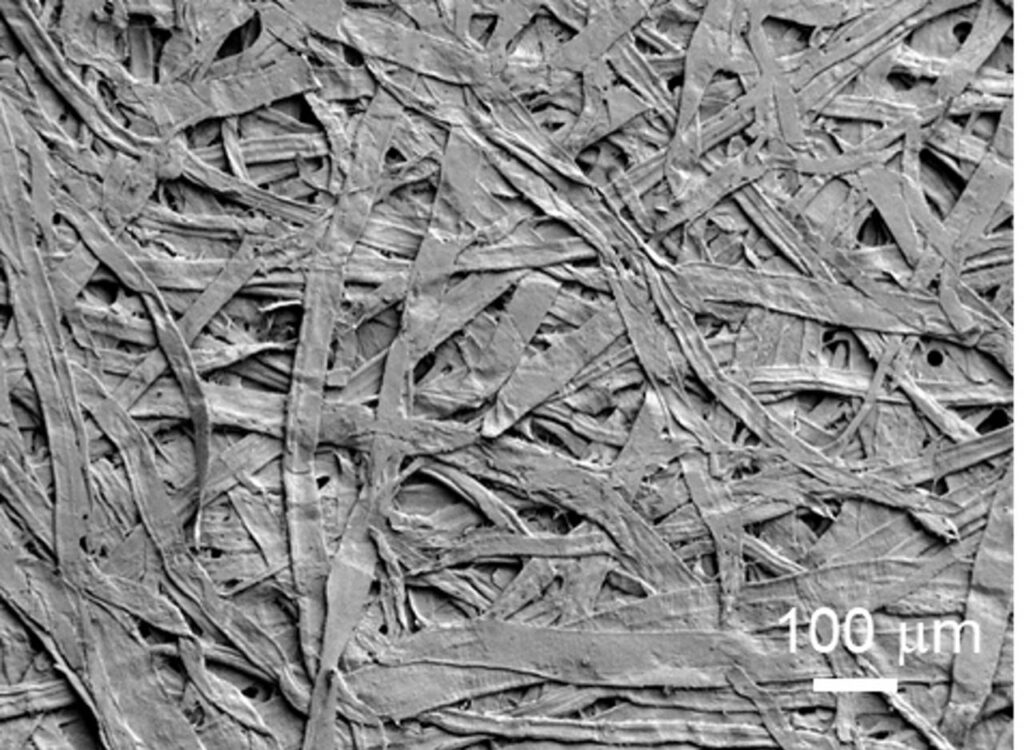

紙の製造方法は、2000年以上もの間ほとんど変わっていないと言われている。植物由来の繊維を水に分散させて薄く広げ、繊維同士を絡み合わせながら層をつくり、圧力をかけて脱水し、最後に乾燥させる――この一連の工程が紙づくりの基本である。このシンプルで本質的なプロセスは、現代の高度な科学技術の中でも淘汰されることなく世界中で受け継がれ続けている。製造工程そのものが、紙という素材の人間社会と自然環境への高い適応力を物語っていると言えるだろう。

このような紙と板紙の特徴を、単なる「工業製品」としてではなく、「森林による炭素吸収=炭素耕作」という視点から見つめなおす動きが広がっている。森林は成長過程において光合成によって大気中のCO2を固定し、幹・枝・葉に炭素を貯蔵する。木材を伐採して使うことは、しばしば森林破壊と捉えられがちだが、実際には、計画的な間伐や主伐と再造林を繰り返すことで、「炭素を耕す」持続可能な仕組みが成立する。製紙分野においては、森林認証制度が整えられており、持続可能な森林利用が基本となっている。

この文脈において、紙や板紙は、単に木を消費するものではなく、森林で蓄えた炭素を「社会の中に一時貯蔵する容器」として機能している。社会の中に一時的に炭素を貯蔵するという点において、紙の高いリサイクル率は、社会の中に炭素を留める期間を延ばすことに寄与している。

さらに長年にわたり、紙や板紙の機能改善は継続されている。近年では、たとえば、パルプ繊維を微細化した繊維をバリア剤として用いて、プラスチック代替となる食品包装紙への用途開発が盛んであり、セルロースナノファイバー(CNF)などの高度素材も開発されている。

当研究室でも、紙・板紙のマスプロダクトとしてのポテンシャルを構造用途へと展開する研究に取り組んでいる。形状依存の物性である曲げ剛性を評価指標とし、幅1m、厚さ2mmのアルミニウム板の曲げ剛性を上回る多層板紙の作製に成功した実績がある(図2参照)。また、パルプ繊維とCNFの配置を工夫することで、3mm厚さのポリプロピレン(PP)板と同等の曲げ剛性を持ちつつ20%軽量な多層板紙の製造も可能であることを示してきた(※1)。現在は、多層板紙の応用先を見据えるために、戦略的に力学物性の基礎データ収集および変形挙動のシミュレーションを進めている。

紙や板紙は、デジタル時代においてもなお独自の価値を持つ。手触り、書き心地、視覚的な落ち着き――これらは五感に訴える情報体験として、人間の創造性を刺激するメディアであり続けている。また、紙という素材は、地域ごとの木材を使って地産地消の循環経済を築く可能性を秘めてもいる。特に間伐材や低質材を活用できる点で、森林資源の多様な価値を引き出すツールともなる。

結局のところ、紙と板紙は「使い捨ての道具」ではなく、「炭素を蓄え、循環させる装置」として現代社会ですでに機能しているのである。森林循環経済のなかで、木材を原料とする紙と板紙が果たす役割は、今後ますます重要になるだろう。(東京農工大学大学院 農学研究院 環境資源物質科学部門 准教授 小瀬亮太)

※参照1

唐澤歩美歌,安藤恵介,松原独歩,小薗拓馬,小瀬亮太, 量産型微細繊維を用いた軽量な板紙の開発, 第92回紙パルプ研究発表会 講演要旨集, p91, 2025.